Owen Gingerich - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Carrière et contributions

.

Gingerich fut finalement amené à enseigner l'astronomie à Harvard, où ses conférences devinrent réputées pour les astuces employées en vue de capturer l'attention ; parmi elles, ses irruptions hors de la salle de classe armé d'un extincteur pour illustrer la troisième loi du mouvement de Newton, ou le fait de se vêtir comme un étudiant du 16° siècle. Il est également associé au Smithsonian et a présidé la Commission de Définition des Planètes de l'Union astronomique internationale (UAI) qui avait une mission de mise à jour de la définition des planètes reflétant les changements récents tels que ceux d'Eris.

Le comité de sept membres présenta un projet de définition qui conservait son statut à Pluton en n’exigeant d’une planète que deux caractéristiques, savoir :

(1) qu’elle soit assez grande pour être parvenue à un équilibre hydrostatique, c’est-à-dire une forme quasi circulaire), et

(2) qu’elle soit en orbite autour d’une étoile sans en être une elle-même.

Cette proposition fut l’objet de nombreuses critiques parce qu’elle affaiblissait le contenu du terme. La définition finalement adoptée par l’UAI ajoutait une caractéristique complémentaire : désormais, une planète doit avoir éliminé de son voisinage tout corps e taille notable, langage qui « ne fit pas du tout plaisir » à Gingerich.

En plus de ses travaux de recherche en astronomie, il en a également étudié l’histoire. Dans les années 1950, il effectua des recherches sur la vie de Charles Messier ainsi que sur son catalogue. Gingerich retrouva des notes de Messier sur deux objets supplémentaires, découverts par Pierre Méchain, qu’il ajouta au catalogue Messier : M108 (NGC 3556) et M109 (NGC 3992). Il effectua également des investigations en vue de retrouver les « objets Messier » manquants. Il arriva à la conclusion que M91 était probablement une comète, et que que M102 était probablement une duplication de la galaxie M101. Sa première conclusion fut dénoncée ultérieurement lorsque W. C. Williams apporta la preuve que M91 correspondait probablement à l’objet NGC 4548, mais la seconde est encore discutée, M102 pouvant correspondre à NGC 5866.

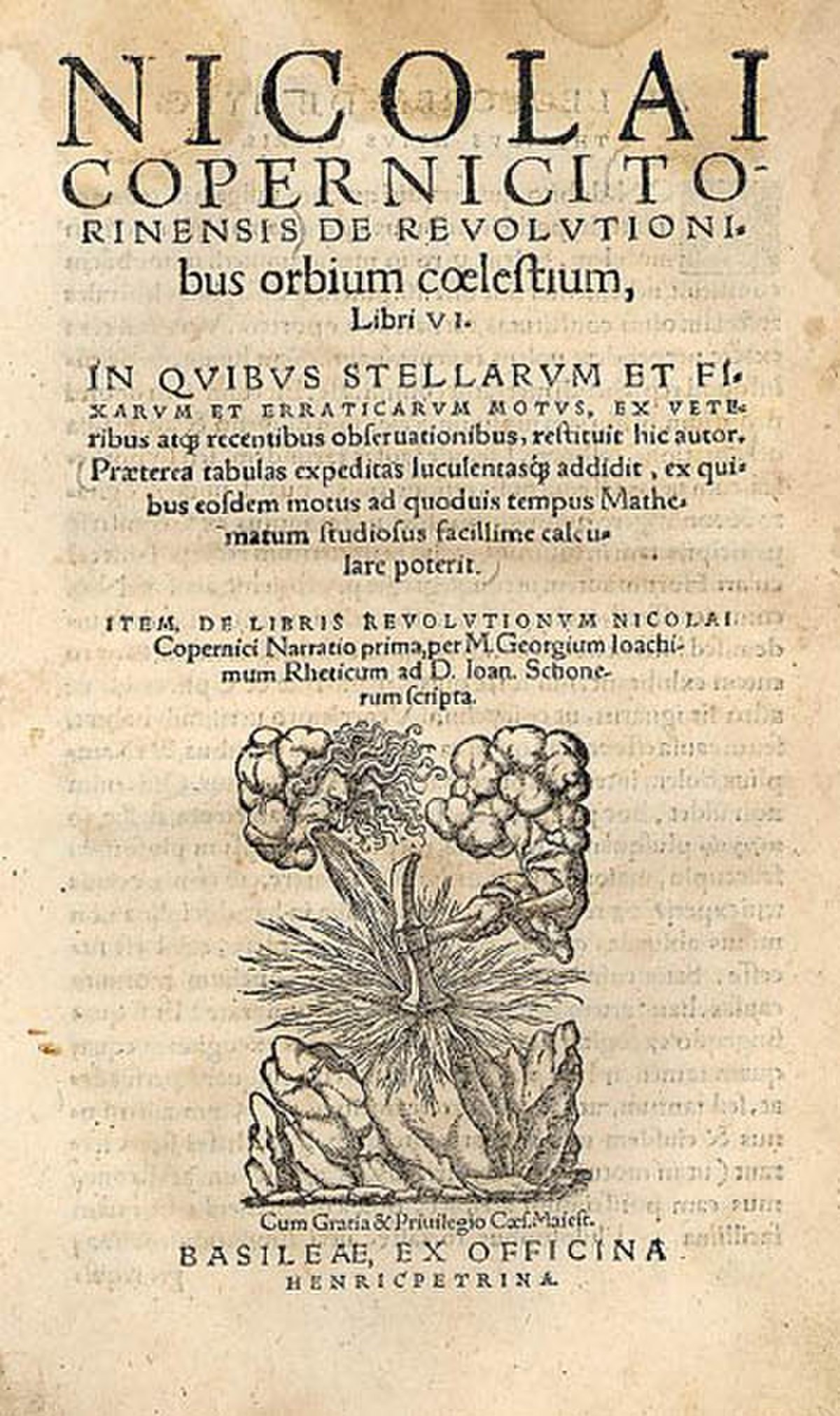

Gingerich est une autorité largement reconnue aussi bien sur Johannes Kepler que sur Nicolas Copernic, et spécialement en ce qui concerne son De revolutionibus orbium coelestium.

Arthur Koestler en 1959 écrivit dans « Les Somnambules », au chapitre « II Le système de Copernic » à propos de De revolutionibus orbium coelestium : « Le livre que personne n’a lu - Le Livre des Révolutions des Sphères Célestes était et demeure la plus mauvaise vente de tous les temps. » Après la découverte à l’Observatoire Royal d’Edimbourg (en) d’un exemplaire rigoureusement annoté, ayant appartenu à Erasmus Reinhold, l’éminent astronome et mathématicien allemand du 16° siècle, en Prusse, peu après la mort de Copernic au même endroit, Gingerich eut l’inspiration e vérifier l’affirmation de Koestler, et e rechercher qui avait possédé et étudié les seules éditions de l’ouvrage antérieures au milieu du 19° siècle, l’original de 1543 à Nuremberg, et la seconde édition de 1566 à Bâle. Gingerich mit en évidence les pièces indiquant les auteurs et les méthodes de censure du livre. C’est notamment grâce aux travaux de Gingerich que ce livre est celui ayant fait l’objet du plus grand nombre de recherches documentaires et apparaissant dans le plus grand nombre de catalogues juste derrière l’original de la Bible de Gutenberg. Son étude personnelle de 30 années du chef d’oeuvre de Copernic fut contée dans The Book Nobody Read, publié en 2004 par Walker & Co. Ce livre et les recherches qu’il expose lui valurent en 1981 l’Ordre du Mérite Polonais décerné par le gouvernement polonais.