Permien - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Paléogéographie et climat

Le niveau moyen de la mer est resté assez bas durant le Permien. Toutes les masses de terre, à l'exception d'une portion de l'Asie du Sud-Est, se sont agglomérées en un seul supercontinent appelé Pangée, qui s'étendait de l'équateur aux pôles, entouré par un océan nommé Panthalassa (la « mer universelle »). Se développa également l'océan Téthys, un paléo-océan qui s'est ouvert progressivement à partir du Permien supérieur d'est en ouest à travers la Pangée.

Ce grand continent créa des conditions climatiques impliquant de grandes variations de température au gré des saisons et de la journée. En son centre la température pouvait passer de 0 °C à 40 °C dans la journée. Dans les régions polaires australes perdurait un inlandsis présent depuis le Carbonifère, mais le reste de la Pangée connaissait des conditions climatiques arides avec des températures élevées et de faibles précipitations.

Affleurements du Permien

Plusieurs zones sont particulièrement riches en affleurements de dépôts datant du Permien.

Pour les sédiments marins :

- les montagnes de l'Oural, près de Perm ;

- la Chine ;

- l'État du Texas aux États-Unis où le bassin permien présente l'un des dépôts les plus épais connus, particulièrement dans les Guadalupe Mountains (qui ont donné leur nom au Guadalupien) ;

- les chaînes de montagnes entre les Dolomites italiennes et l'Himalaya : Dolomites, Dinarides, Hellenides, Taurus, Zagros, Oman, Himalaya senso lato.

Pour les sédiments continentaux :

- les montagnes de l'Oural, près de Perm ;

- les régions d'Arlit et d'Agadez, où deux nouveaux fossiles d'amphibiens (Nigerpeton ricqlesi et Saharagesta moradiensis) ont été trouvés en 2003, laissant penser qu'il y avait dans cette zone des formes de vies différentes de celles d'Afrique australe et de Russie. Une nouvelle campagne scientifique travaille au Niger depuis novembre 2006, sous la direction de l'américain Christian Sidor (de l'université de Washington) ;

- les bassins du Karoo (Afrique du Sud) et de Bowen (Australie).

L'extinction

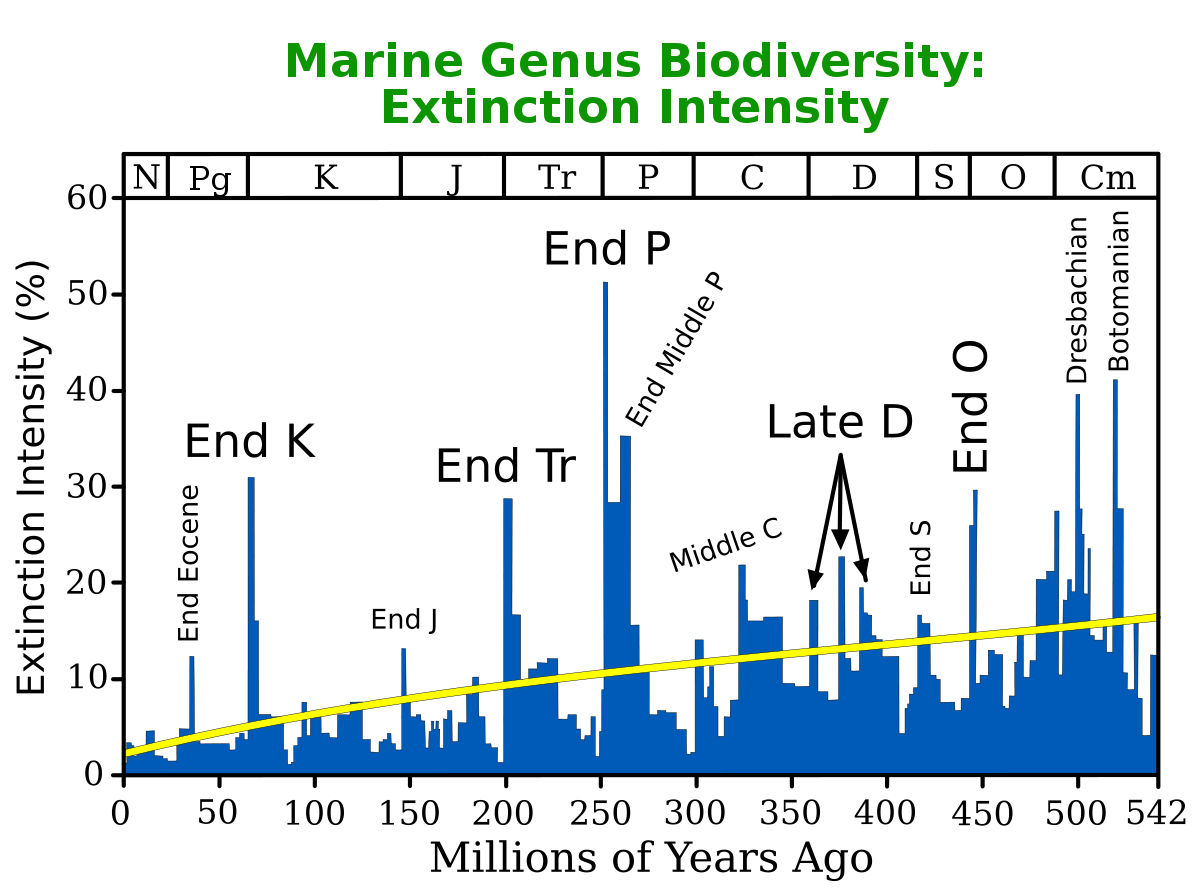

Le système Permien se termine par la plus massive des extinctions d'espèces enregistrée par les paléontologues couramment nommée « crise Permien-Trias » vers -251,4 millions d'années. Disparaissent, selon les estimations scientifiques, 75 % des espèces de la terre ferme et 96 % des espèces marines. Parmi les espèces animales et végétales qui disparaissent citons les trilobites, les graptolites, certaines fougères, certains coraux ou encore de nombreuses espèces de tétrapodes : amphibiens et pélycosaures.

Les causes de cette extinction font encore débat. Les plus souvent citées sont une asphyxie des océans (ou anoxie), un volcanisme majeur en Sibérie, une baisse importante du niveau de la mer (ou régression) ou une combinaison de plusieurs causes. Les indices d'un impact météoritique datant de cette époque ont récemment été découvert en Antarctique (2006), dans la Terre de Wilkes, provoqué par une météorite de 48 km de diamètre. La plupart des indicateurs paléontologiques et géochimiques indiquent cependant que, si impact il y a eu, l'extinction massive était très probablement inévitable puisque l'environnement était passablement détérioré. Il existe d'autres endroits probables d'un impact météorique comme le cratère de Bedout laissé au large des côtes australiennes. Cependant certains géologues avancent qu'il s'agit d'une empreinte laissée par un phénomène volcanique. Quoi qu'il en soit, les débats quant à cette immense catastrophe restent ouverts.