Syndrome d'immunodéficience acquise - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Prévention

Les divers modes de transmission du VIH sont désormais parfaitement connus.

Il n'existe, à ce jour, aucune vaccination efficace contre le sida.

Prévention de la transmission par voie sexuelle

Faits

- Les rapports réceptifs sont plus à risque que les rapports insertifs, et les rapports anaux réceptifs sont ceux qui comportent le risque de transmission le plus élevé. Selon le ministère de la santé français, la probabilité de transmission par acte varie de 0,03 % à 0,07 % dans le cas de rapport vaginal réceptif, de 0,02 à 0,05 % dans le cas de rapport vaginal insertif, de 0,01 % à 0,185 % dans le cas de rapport anal insertif, et de 0,5 % à 3 % dans le cas de rapport anal réceptif.

- Les infections sexuellement transmissibles (IST) favorisent la transmission du virus VIH, par les micro-ulcérations et l'inflammation qu'elles entraînent localement. Répondent à cette définition, la syphilis, la gonococcie, la chlamydiose (CT), l'herpès virus (HSV), la papillomatose et la trichomonase.

- Être déjà séropositif pour le VIH ne protège pas d'une surinfection VIH par une nouvelle souche virale potentiellement plus virulente.

- Les rapports oro-génitaux ne sont pas dénués de risques. Plusieurs cas prouvés de transmission du VIH au cours de rapports oro-génitaux, essentiellement par fellation passive, mais aussi par rapport oro-anal, ont été rapportés.

- Les personnes séropositives au VIH ne souffrant d’aucune autre MST et suivant un traitement antirétroviral efficace, c'est-à-dire ayant une virémie indétectable depuis au moins six mois, ne risquent de transmettre le VIH par voie sexuelle que de façon négligeable, avec un risque inférieur à 1 sur 100 000.

Conseils de prévention

Lors d'une relation sexuelle, seuls les préservatifs, qu'ils soient masculins ou féminins, protègent du VIH et des principales infections sexuellement transmissibles. Ils doivent être utilisés lors de tout rapport sexuel avec pénétration (quelle soit vaginale, anale ou buccale), avec un partenaire séropositif ou dont le statut sérologique est inconnu.

- Le préservatif masculin : La condition pour son efficacité est qu'il soit utilisé correctement à chaque rapport. Les lubrifiants à base de corps gras, comme la vaseline, des pommades ou des crèmes, voire du beurre, doivent être proscrits car ils fragilisent les préservatifs en latex et augmentent les risques de rupture. Il faut leur préférer des lubrifiants à base d'eau. Il est préférable d'utiliser un préservatif non lubrifié pour la fellation. Il est par ailleurs indispensable de vérifier sur la pochette du préservatif l'inscription de la date de péremption et d'une norme reconnue (CE-EN 600 pour l'Union européenne).

- Le préservatif féminin : Il représente une alternative au préservatif masculin. Il est en polyuréthane — ce qui autorise les lubrifiants à base de corps gras ou aqueux — avec un anneau externe et interne. Il se place à l'intérieur du vagin grâce à un anneau souple interne. Il peut être mis en place dans le vagin ou dans l'anus quelques heures avant un rapport sexuel, et n'a pas besoin d'être retiré tout de suite après le rapport, à l'inverse du préservatif masculin. Le principal obstacle à sa diffusion reste son coût élevé.

L'usage du préservatif permet une diminution du risque d'infection.

Malgré la large diffusion d'informations sur la maladie et la prévention, certaines personnes ont néanmoins des comportements à risque (voir article prise de risque sida), ce qui nécessite des actions de prévention.

La circoncision est une stratégie additionnelle de prévention.

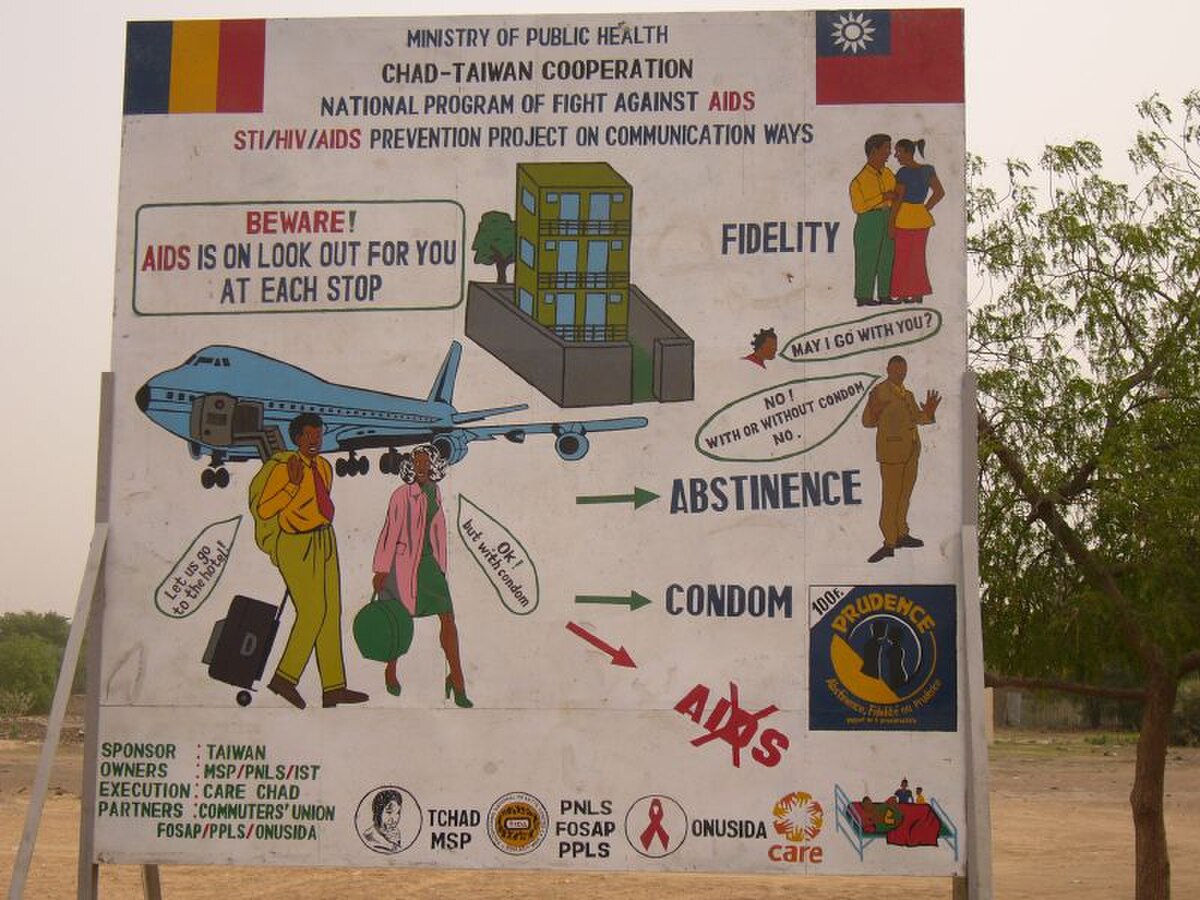

Si l'abstinence protège évidemment à 100%, l'efficacité des campagnes d'informations prônant uniquement une abstinence sexuelle n'a pas été démontrée statistiquement dans les pays à hauts revenus où toutes les formes de prévention sont disponibles. Il n'est donc pas possible de savoir à quoi ont eu recours les personnes concernées par les études.

Prévention de la transmission du VIH chez les usagers de drogues

L'usage de drogue peut permettre la contamination par le partage de seringues par exemple, avec au moins une personne infectée mais de plus certaines drogues peuvent avoir en elles-mêmes une action nocive sur le système immunitaire ; le risque pour la santé peut donc être double. Là encore, certains prônent l'abstinence tandis que d'autres, jugeant que cette position n'est pas réaliste, préfèrent mettre à disposition des toxicomanes un matériel stérile ou des traitements de substitution.

- La meilleure façon est bien évidemment d'éviter de consommer des drogues, de quelque sorte que ce soit. Les drogues comme la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, etc, sont des corps toxiques étrangers. Elles provoquent donc une réponse immunitaire plus ou moins aiguë, dépendant de la nature de la substance, de sa concentration et de la fréquence à laquelle elle est consommée. Par exemple, le THC présenterait en particulier des effets immunosuppresseurs sur les macrophages, les cellules NK et les lymphocytes T. L'ecstacy a également des effets néfastes sur les cellules CD4+ du système immunitaire.

- Le partage et la réutilisation de seringues usagées et souillées par du sang contaminé constituent un risque majeur de contamination par le VIH, mais aussi par les virus des hépatites B et C. En France, des mesures de réduction des risques ont été mises en place : vente libre de seringues (depuis 1987), trousses de prévention contenant le matériel nécessaire pour réaliser une injection à moindre risque, mise en place d'automates de distribution et de récupérateurs de seringues, offre de traitements de substitution par voie orale.

- Le risque d'infection par le virus du sida peut être augmenté lorsque la personne à l'origine de la contamination est porteur du VIH et d'un virus de l'hépatite (A, B ou C). Dans ce cas très particulier, la surinfection simultanée est même à envisager (voir test VIH).

- Pour prévenir ces contaminations, il est essentiel de ne pas partager le matériel d'injection ou d'inhalation. Ceci comprend les seringues, les cotons, les cuillères et cupules, eau de dilution de la drogue, mais aussi les pailles et les pipes à crack, surtout si elles sont ébréchées. Le matériel d'injection doit être à usage unique ou désinfecté à l'eau de Javel domestique en cas de réutilisation.

L'efficacité de ces mesures reste toutefois controversée : par exemple, certaines études ont montré qu'à Montréal, ceux qui participent aux programmes « seringues stérilisées » ont apparemment un taux de transmission plus élevé que ceux qui n'y participent pas. De plus, les associations de lutte contre la drogue reprochent à ces mesures de rendre la toxicomanie plus accessible et de ne pas assez insister sur les possibilités de désintoxication. Elles mettent en avant que résoudre le problème de drogue, résoudrait un des modes de transmission du sida.