Syndrome d'immunodéficience acquise - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Hypothèses alternatives

Une petite minorité de la communauté scientifique pense qu'il n'y a pas de preuve de la responsabilité du V.I.H. dans le sida. Les scientifiques et les groupes qui ont été les plus impliqués sont Peter Duesberg, le Dr Willner, David Rasnik, Kary Mullis (prix Nobel de chimie), l'association Act Up San Francisco (la seule dans le monde) et le groupe de Perth, en Australie. Le Pr belge Étienne de Harven ou le virologue Stefan Lanka, entre autres, soutiennent qu'il n'y a pas eu, à ce jour, d'isolement dans les règles d'un quelconque V.I.H.

Ce point de vue a été repris pendant un temps par le gouvernement d'Afrique du Sud et, plus particulièrement, son président de l'époque, Thabo Mbeki. C'est pourquoi il a convoqué une conférence contradictoire entre les tenants de la position officielle et ceux soutenant d'autres hypothèses alternatives, en demandant une réévaluation. Il a également remis en cause l'innocuité de certains antirétroviraux, tels l'A.Z.T., et présenté la pauvreté comme origine du sida. Malgré cela, l'Afrique du Sud a été un moteur dans le développement légal des génériques, en contournement de la position dominante des grands laboratoires occidentaux. Malgré la réticence du gouvernement à fournir des médicaments aux séropositifs au V.I.H. et sous la pression intérieure et internationale, les fonds consacrés à la lutte contre le sida n'ont cessé d'augmenter, atteignant leur point d'orgue aux campagnes nationales de traitement gratuit annoncées en 2003, mais peu développées depuis. Les délais dans l'accès aux soins et aux traitements mais aussi dans la prévention sont ainsi imputés à ces attitudes controversées, même si de nombreux autres facteurs peuvent légitimement être invoqués pour expliquer que l'Afrique du Sud soit un des pays les plus touchés par le sida.

Épidémiologie : le statut actuel

| Région | Nouvelles infections en 2007 | Personnes vivant avec le VIH fin 2007 | Décès dus au sida durant 2007 |

|---|---|---|---|

| Amérique du Nord | 46 000 | 1 300 000 | 21 000 |

| Antilles | 17 000 | 230 000 | 11 000 |

| Amérique latine | 100 000 | 1 600 000 | 58 000 |

| Europe de l'Ouest | 31 000 | 760 000 | 12 000 (France : 400) |

| Europe de l'Est et Asie centrale | 150 000 | 1 600 000 | 55 000 |

| Asie de l'Est et Pacifique | 92 000 | 800 000 | 32 000 |

| Asie du Sud et du Sud-Est | 340 000 | 4 000 000 | 270 000 |

| Afrique du Nord et Moyen-Orient | 35 000 | 380 000 | 25 000 |

| Afrique subsaharienne | 1 700 000 | 22 500 000 | 1 600 000 |

| Total | 2 500 000 | 33 200 000 | 2 100 000 |

Depuis l'année 2002, le sida est considéré comme une pandémie globale.

Les dernières estimations fournies par le rapport Onusida 2007 portent à :

- 33,2 millions, le nombre de personnes séropositives au VIH dans le monde.

- 2,5 millions, le nombre de personnes nouvellement séropositives au VIH en 2007.

- 2,1 millions, le nombre de personnes mortes du sida en 2007.

Ce qui permet d'estimer à plus de 25 millions le nombre de morts depuis le début de la maladie en 1981. L'organisation note une stabilisation du taux d'infection (c'est-à-dire du nombre de personnes infectées par rapport à la population globale), ce qui amène à penser que l'on a atteint le pic de l'épidémie et que celle-ci se stabilise. Cependant, le nombre de personnes infectées a augmenté, en raison de l'augmentation de la population et de l'accès aux trithérapies (qui retarde les décès).

Ces estimations sont obtenues grâce à l'Epimodel utilisé par l'Onusida. L'évolution de la prévalence de la séropositivité au VIH est alors obtenue par modélisation utilisant plusieurs paramètres démographiques et médicaux déterminés sur des échantillons de la population, en particulier les études antenatales.

L'épidémie s'étend en Asie rapidement (plus d'un million de personnes ont été nouvellement contaminées dans cette région) et poursuit son expansion en Europe orientale. En s'étendant aux pays les plus peuplés du monde, elle peut avoir des conséquences potentiellement catastrophiques. Alors que dans les premières années elle touchait principalement les consommateurs de drogues injectables, les hommes homosexuels et travailleurs sexuels ainsi que leurs partenaires, ce n'est plus le cas aujourd'hui où la majorité des contaminations sont hétérosexuelles.

Dans les pays occidentaux, la prévalence de la séropositivité au VIH a quelque peu diminué, grâce aux campagnes de sensibilisation, ainsi que dans les pays d'Afrique centrale. Par exemple, en Ouganda, elle est passée de 30 % en 1995 à 5 % en 2003. Néanmoins, parmi certaines parties de la population telles que les jeunes homosexuels, le taux d'infection montre de légers signes d'un possible retour à la hausse. Cela constitue un problème majeur pour les professionnels de la santé publique. Le sida demeure également extrêmement problématique en ce qui concerne les prostitué(e)s et les toxicomanes. Le taux de décès a considérablement chuté, suite à l'utilisation des trithérapies qui se sont avérés très efficaces, sans toutefois jamais arriver à le guérir (selon le rapport 2004 d'Onusida, il y a en 2003 environ 580 000 personnes séropositives au VIH en Europe de l'Ouest).

Selon l'UNICEF, 530 000 enfants de moins de 15 ans ont été infectés par le VIH en 2006, essentiellement par transmission mère-enfant, malgré les progrès faits en Afrique, notamment dans le Sud et l'Est dans la prévention de ce type de transmission. 50 % des bébés infectés mourront avant d'avoir 2 ans s'ils ne sont pas traités. Le nombre de femmes infectées est plus élevé que celui des hommes. On manque toujours d'antirétroviraux (ARV) en Afrique : 9 % des femmes enceintes séropositives au VIH en ont reçu en 2005 dans les pays pauvres ou moyennement riches, pour empêcher la transmission du VIH au bébé, contre 3 % en 2003.

Toutefois, dans les pays en développement (surtout en Afrique sub-saharienne), les conditions économiques et le manque de campagnes de sensibilisation ont contribué à maintenir des taux d'infection élevés. Certains pays d'Afrique comptent actuellement jusqu'à 25 % de leur population active séropositive au VIH.

Si ces populations atteignaient effectivement le stade sida, elles deviendraient inaptes au travail et nécessiteraient des soins médicaux intensifs. De telles situations pourraient, à l'avenir, provoquer dans la région l'effondrement de certaines sociétés, la chute de gouvernements, augmentant d'autant plus la détresse de ces pays.

Pendant des années, nombre de ces gouvernements ont nié l'existence de ce problème, et commencent seulement à y rechercher des solutions. Le manque de soins médicaux adéquats, l'ignorance vis-à-vis de la maladie et de ses causes, ainsi que le manque de moyens financiers pour éduquer et soigner sont actuellement les principales causes de décès par le sida dans les pays en développement.

Pour l'essentiel, la rapidité de diffusion du VIH dans ces pays est due aux coinfections VIH et virus de l'Herpès (HSV). Ce dernier favorise, lors des rapports sexuels, la transmission du VIH, en particulier la transmission hétérosexuelle en rendant les muqueuses génitales davantage perméables aux virus.

À l'heure actuelle, par exemple, la mortalité globale en Afrique du Sud est de 567 000 personnes par an, pour une population de 46,6 millions à la même date, soit un taux de 12 pour mille (à comparer avec les 13 pour mille atteints en Hongrie et les 9 pour mille de la France).

De même, certains chiffres officiels sont troublants. En effet, les données brutes des recensements de 1991 et de 2001 au Botswana donnent une progression de la population de 2,4 % par an, alors que les estimations du bureau américain du recensement donne une estimation (pour l'an 2000) de cette augmentation annuelle de 0,76 % en tenant compte de la prévalence de la séropositivité au VIH, et de 2,5 % en n'en tenant pas compte. Le chiffre de la population en 2004 ne fait qu'augmenter ce trouble, puisque l'accroissement annuel passe à 2,55 %. Tout se passe comme si cette prévalence élevée de la séropositivité au VIH n'avait pas de véritable incidence sur la croissance de la population.

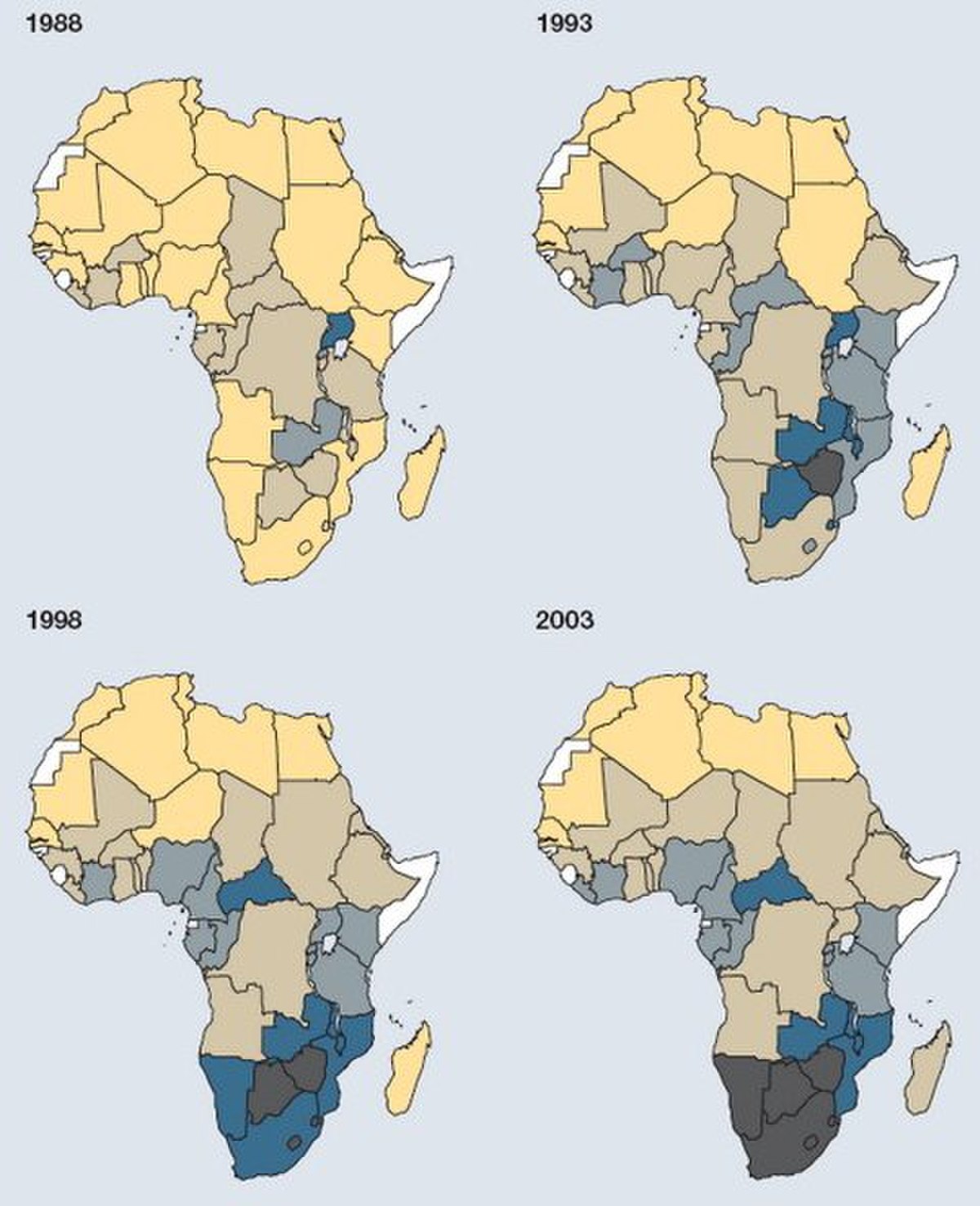

Le cas africain

C'est en Afrique que la pandémie connaît les taux de décès les plus élevés. L'ONU estime que pour l'an 2002, 2,4 millions d'Africains sont morts du sida. On estime également que 10 millions de jeunes Africains âgés de 15-24 ans et environ 3 millions d'enfants de moins de 15 ans sont infectés par le virus du VIH. En 2004, ONUSIDA, organisation de l'ONU en charge du dossier du sida, a publié un rapport sur l'évolution de la prévalence dans le monde. Dans la mise à jour 2007 de ce rapport, l'ONUSIDA indique désormais une baisse régulière de la prévalence en Afrique depuis l'an 2000 où elle atteignait 5,9% pour revenir à 5 % en 2007.

Le cas européen (notamment français)

En France, depuis 2003, le nombre de personnes qui découvrent leur infection par le VIH par an reste stable, entre 6 000 et 7 000 cas. Celui des personnes vivant avec le VIH ne fait qu'augmenter (de 106 000 en 1996 à 130 000 en 2005), notamment en raison des traitements antirétroviraux disponibles. Alors qu'elle était de 17 mois avant 1994, après 1996 « l’allongement de la survie a été tel que la médiane n’a pu être estimée : à 5 ans, les trois quarts des personnes étaient vivantes et le risque de décéder a continué à diminuer ».

Entre 1995 et 2005, les évolutions du sida sont notables sur quatre points :

- l'augmentation des pratiques sexuelles à risque chez les homosexuels, notamment chez les séropositifs au VIH, ce qui pose des problèmes au niveau du VIH mais aussi des autres infections sexuellement transmissibles (IST) ce qui déclenche des cas de co-infections difficilement traitables ;

- les usagers de drogues nouvellement infectés par le VIH adhèrent bien aux politiques de réduction des risques, ce qui a pour conséquence la diminution des nouvelles infections ;

- l'augmentation du nombre de personnes d'Afrique subsaharienne vivant en France infectées par le VIH. Dans ce cas, les infections ne se font pas uniquement en Afrique, mais également en France. Ce qui dénote une intrication entre les populations française et africaine ;

- une féminisation lente de l'infection au VIH.

Le cas français n'est pas très différent des autres pays européens qui enregistrent également une diminution des cas de nouvelles infections (30 cas par million en 1998 et 19 cas par million en 2005) et de décès liés au sida. Les usagers de drogues, tout comme en France, adhèrent bien aux politiques de réduction des risques. Les nouveaux cas sont en partie liés à l'augmentation des diagnostics chez des personnes originaires d'Afrique.

Alors que la notification des cas de séropositivité au VIH est obligatoire en France, elle ne l'est pas en Espagne et en Italie, qui sont avec la France, les pays européens les plus touchés par le VIH/sida. De ce côté, la France reste dans le temps le pays européen à la pointe de l'observation épidémiologique. Ce qui permet d'observer l'évolution de cette maladie et d'adapter les campagnes d'information, de dépistage et de prévention aux populations les plus à risque.