Théorème du minimax de von Neumann - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Expériences

Comme toute théorie scientifique, celle de l'équilibre de von Neumann peut et doit subir le test de l'expérience, et en particulier être prédictive : on souhaiterait qu'elle prédise avec un taux de réussite acceptable les comportements réels des acteurs en situation de conflit.

Expérimentations de laboratoire

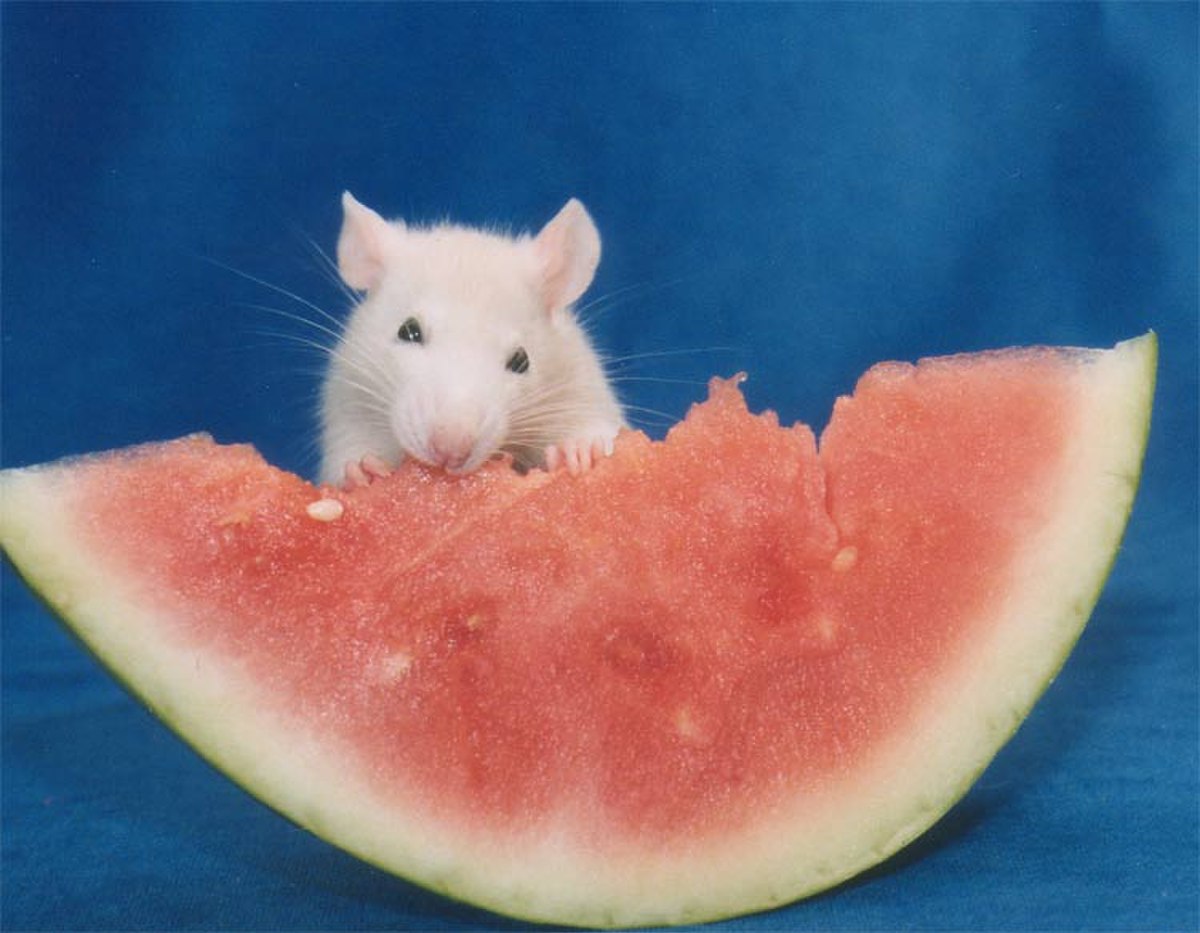

Notamment dans les années 1960 et 1970, de multiples expériences de psychologie ont mesuré le comportement réel d'acteurs soumis à des jeux à la von Neumann, avec diverses variantes méthodologiques : jeux à points-selles ou jeux à stratégie optimale mixte, jeu contre un autre sujet d'expérience ou jeu contre un expérimentateur (qui peut lui-même soit utiliser la stratégie du minimax, soit sciemment utiliser une mauvaise stratégie)... Les résultats en sont très disparates. On y observe assez souvent la convergence vers la stratégie appropriée pour les joueurs à qui on propose un adversaire volontairement malhabile ; on constate déjà plus rarement la convergence vers le minimax contre un adversaire jouant le minimax. Plusieurs auteurs annoncent des résultats absolument négatifs et ne mesurent aucune tendance de leurs sujets d'expérience à se diriger vers la stratégie supposée « rationnelle », celle du minimax. Une expérience menée sur des rats ne décèle pas chez eux une meilleure aptitude que chez les humains à apprécier les subtilités du théorème de von Neumann : si leur comportement n'est pas aléatoire, la tendance qu'on y constate est une préférence pour le maximax, la stratégie pure qui rend envisageable la plus forte récompense.

Efficacité prédictive dans des situations réelles

Même si la théorie des jeux à somme nulle ne modélise que rarement de façon correcte des situations réelles, il est parfois possible de représenter des problèmes de décision comme des jeux à deux joueurs et à somme nulle, puis de contrôler a posteriori si les acteurs appliquent ou non une stratégie de maximin.

Un travail abondamment cité de l'anthropologiste William Davenport, publié en 1960, modélise le comportement de pêcheurs jamaïcains par un modèle à la von Neumann. Ces pêcheurs disposent de trois choix différents pour installer leurs casiers, les coûts des trois choix étant bien distincts (distance à parcourir) et tous n'étant pas également poissonneux. Face à eux, la nature peut ou non déclencher de forts courants imprévisibles, susceptibles de diminuer significativement le rapport des casiers, leur influence étant d'ampleur très différente d'un site à l'autre. On peut mesurer, pour chaque choix conjoint (le choix du site du côté du pêcheur, celui de rester calme ou se déchaîner du côté de la nature), le bénéfice que tire le pêcheur de sa journée de travail. L'application du théorème de von Neumann à la matrice (3,2) ainsi obtenue fournit de très près la répartition effectivement mesurée des pêcheurs entre les trois sites. Las, la méthode est critiquable, et a été critiquée : utiliser le modèle du minimax quand « la nature » est un des joueurs, c'est mal le comprendre puisqu'il est certain que celle-ci n'adaptera pas sa stratégie au comportement de son adversaire, ne tiendra pas compte des habitudes des pêcheurs locaux pour décider avec quelle fréquence déclencher le courant dévastateur. Même si on peut ensuite critiquer la critique et expliquer en quoi le comportement des pêcheurs est tout de même rationnel, l'étude de Davenport est donc difficilement admissible comme pièce à l'appui du modèle de von Neumann.

En revanche, les observations confirment que le modèle du maximin est bien prédictif lorsque s'opposent des joueurs humains hautement compétents. Au football, en considérant le jeu à somme nulle qui oppose le joueur exécutant au gardien de but au moment du penalty, les données constatées recoupent avec une excellente précision les prédictions du modèle de von Neumann.