Borie - Définition

Une borie est une cabane en pierre sèche de Provence, qui servait au vigneron, au pâtre ou au berger à se protéger des intempéries.

Étymologie

Le terme est la francisation et féminisation du terme provençal bòri (masculin) (cf l'occitan bòria, féminin) employé au XIXe siècle dans le sens péjoratif de " masure ", de " cahute " (comme l'indique Frédéric Mistral dans son Tresor dòu Felibrige) et ce après avoir désigné une ferme, une métairie ou un domaine rural aux XVIIe et XVIIIe siècles (ainsi que l'attestent la toponymie et les documents d'archives), le mot borie, pris dans l'acception nouvelle de cabane en pierre sèche, a été popularisé par des érudits provençaux de la 2e moitié du XIXe et du début du XXe pour habiller archéologiquement un objet d'étude purement ethnologique et par trop contemporain.

Les vestiges d'un habitat rural saisonnier ou temporaire en pierre sèche que leurs propriétaires villageois avaient appelés jusque là " cabanes ", se sont vu attribuer une appellation qui, en Provence, ne s'était appliquée qu'à l'habitation permanente et qui ne subsistait plus qu'à l'état de rares toponymes. Le terme a été repris par Pierre Desaulle dans les années 1960 avec son livre Les Bories de Vaucluse, par Pierre Viala, créateur du " Village des Bories ", dans les années 1970, et enfin par le Parc du Luberon dans les années 1990 avec le livre Bories.

La vogue du mot a même gagné le Périgord dans les années 1970, non sans y entrer en conflit avec l'acception d' " exploitation rurale ", de " ferme isolée ", à laquelle il était cantonné jusque là dans cette région, et en concurrençant le terme vernaculaire chabano ou chebano.

Plus récemment, les milieux occitanistes provençaux, en la personne de Jean-Yves Royer, se sont élevés contre l'emploi des termes provençaux lo bòri et la bòria dans le sens inventé de " cabane en pierre sèche " (Le Provençal du 14 septembre 2006).

Aire de répartition

Les bories se rencontrent communément dans le quart sud-est de la France, notamment en Vaucluse, dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Certains érudits du XIXe siècle les ont fait remonter — sans preuve véritable et en dépit de la faible longévité hors sol de toute maçonnerie sans mortier — qui au néolithique, qui aux Ligures, qui aux Vaudois.

Celles que nous pouvons observer aujourd'hui datent pour la plupart de la seconde moitié du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, et ne sont pas en tout cas antérieures au XVIIe siècle. Construites généralement aux marges des terroirs, lors des grands défrichements de la fin de l'Ancien régime et d'après la Révolution — qui seuls ont pu livrer les gigantesques masses de pierre nécessaires à leur édification —, elles ont servi d'habitations saisonnières, de granges-fenils, de bergeries, d'abris temporaires aux villageois ou aux forains (au sens d'habitants d'un village ayant des parcelles sur une autre commune que la leur).

Un quartier éloigné de Gordes (Vaucluse), dénommé les Savournins Bas sur le cadastre napoléonien et encore appelé familièrement " Les Cabanes " par les habitants du cru dans les années 1970, est devenu un musée de plein air de ce type de constructions sous l'appellation " le Village des Bories ".

Nombre de communes de Vaucluse comportent des cabanes en pierre sèche : Bonnieux (plus de 200), Buoux, Ménerbes, Murs, Saignon, Saumane, Venasque (240), Viens, Villes-sur-Auzon, etc. Dans les Bouches-du-Rhône, on en trouve à Cornillon-Confoux, Eguilles, Grans, Jouques, Miramas, Rognes, Salon-de-Provence, etc.

Architecture

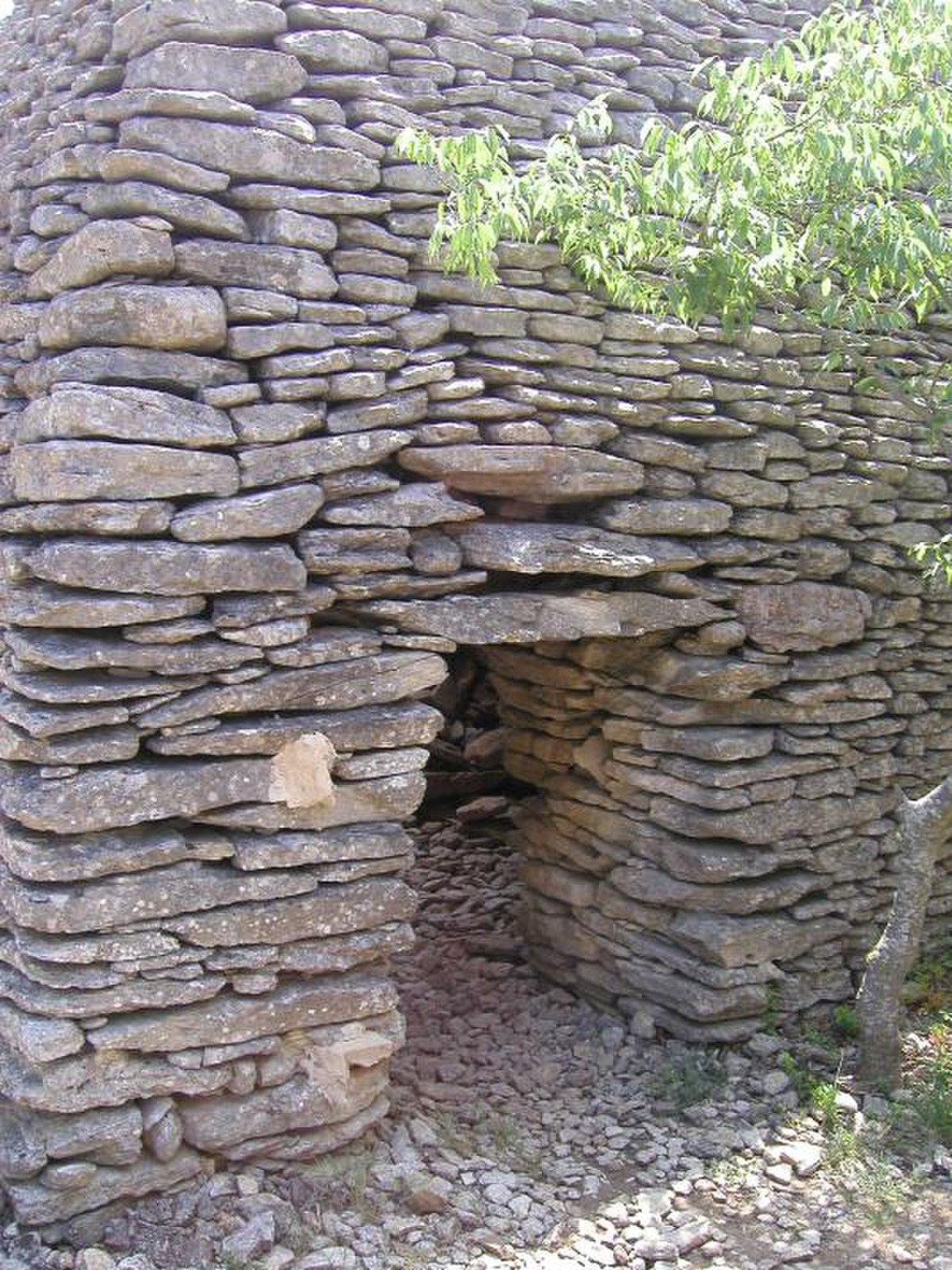

En forme de ruche ou de nef pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur, les bories ou cabanes en pierre sèche font appel pour leur construction à des techniques bien particulières.

Techniques de construction

On connaît bien l'arche ou la voûte en plein cintre en pierres de taille : chaque pierre y est coincée entre ses deux voisines et ne peut donc pas tomber. Mais cette technique nécessite des cintres en bois, des pierres de carrière aptes à la taille et des tailleurs de pierres. Du fait de son coût, elle est exclue pour des constructions aussi humbles que les cabanes en pierre sèche.

L'encorbellement

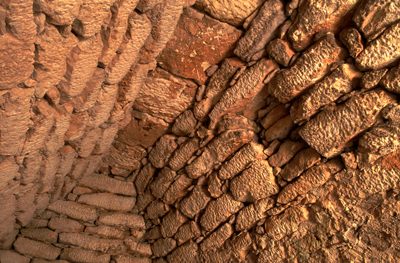

C'est ici qu'intervient la technique de l'encorbellement : des pierres plates, soit brutes, soit parfois retaillées, sont posées à plat l'une sur l'autre et légèrement inclinées vers l'extérieur de la construction, chaque pierre s'avançant un peu vers l'intérieur par rapport à la précédente. Cette technique, qui fait l'économie d'un cintre en bois, était à la portée des paysans auto-constructeurs — s'ils disposaient des dizaines de tonnes de pierres nécessaires à ce type d'ouvrage (les textes anciens montrent toutefois l'existence de maçons spécialisés dans l'art de la pierre sèche).

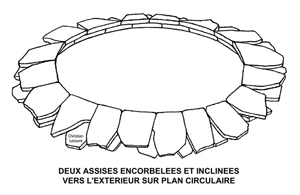

La technique de l'encorbellement permet deux grandes solutions : celle des assises circulaires ; celle des assises rectilignes.

Assises circulaires

Dans une assise circulaire, chaque pierre, étant inclinée vers l'extérieur, est contrebutée par ses deux voisines et ne peut donc pas basculer vers l'intérieur de la construction.

Cette solution se rencontre dans des abris de cultivateur ou des couvertures de puits, mais le plan circulaire limite la taille de la construction.

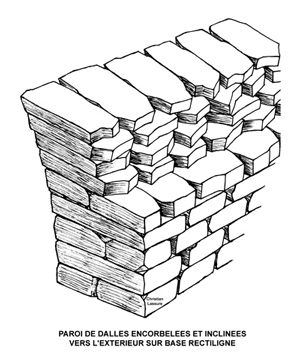

Assises rectilignes

Les grands édifices en pierre sèche à usage de grange-fenil ou de bergerie qu'on rencontre dans la région de Gordes sont en forme de nef et présentent un volume intérieur plus utilisable pour l'engrangement ou le séjour des bêtes.

Les murs sont montés de façon à ce que leur centre de gravité reste dans les limites de leur surface d'appui au sol, pour éviter le basculement. Ils utilisent de longues dalles disposées en boutisses (pour solidariser les parements) et légèrement inclinées vers l'extérieur.

Demi-nef à Gordes

Sur la route allant de Gordes à Sénanque, on voit un édifice en forme de demi-nef qui montre cette technique : la tête du mur de droite est un témoignage éloquent du procédé dit de la " clé " verticale, à savoir deux boutisses d'un même parement enserrant la queue d'une boutisse du parement opposé.

On remarque aussi le plafond de grandes dalles posées à cheval sur le haut des deux parois opposées, ainsi que l'inclinaison de ces dalles sommitales d'un seul côté de façon à ce que l'eau de pluie ne pénètre pas à l'intérieur.

Borie à Saumane

Sur les hauteurs de Saumane, en bordure de commune, sur la droite au bord de la route départementale 54 en direction de La Roque-sur-Pernes, on peut observer deux cabanes ou bories en forme de nef accolées l'une derrière l'autre.

La première est intacte et mesure 16 mètres de longueur pour 6,60 mètres de largeur et 4,25 mètres de hauteur. Elle est divisée en trois pièces et peut être visitée de l'intérieur.

La deuxième a vu sa partie antérieure démontée pour en récupérer les pierres, ce qui permet d'en voir la coupe transversale et de constater l'épaisseur considérable des parois en encorbellement. Cette cabane est en voie d'effondrement comme l'indique le dévers des pierres en train de basculer vers l'intérieur.

Les entrées

Les entrées sont en général étroites et basses.

Majoritairement couvertes par une dalle en guise de linteau avec parfois un système de décharge (sur la photo ci-contre à gauche).

Plus rarement, on peut rencontrer un arc clavé en moellons (sur la photo ci-contre à droite).