Architecture moghole - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le règne de Jahângîr (r. 1605 - 1627)

Jahângîr montre de l'intérêt pour l'architecture, et permet plusieurs innovations importantes, qui font la transition entre l'époque d'Akbar et celle de Shah Jahan.

Le premier monument qu'on peut lui attribuer est le mausolée d'Akbar, à Sikandra, fini en 1613, mais déjà commencé sans doute sous son propriétaire. Néanmoins, les formes, très différentes de celles du règne d'Akbar, montrent bien que la majeure partie de la construction a été réalisée sous Jahangir, qui, selon les textes n'aurait en fait conservé que le puissant soubassement, et fait détruire le début de la construction. Élevé sur une grande plate forme, au milieu d'un jardin en chahar bagh (756 mètres de côté), ce tombeau haut de 30 mètres est tout à fait unique, et sand doute en partie inachevé. L'unique accès a lieu via le portail sud, au plan en hasht bihisht, les trois autres portails, ne s'ouvrant pas. Les quatre minarets qui cantonnent le monument sont une innovation pour le monde moghol, même si on connaît, dans le Deccan, une porte qui présente la même organisation. La façade présente un pishtak, surmonté d'un chatri, et l'intérieur s'organise sur quatre niveaux autour d'espaces hypostyles, un peu comme au Panj Mahal de Fatehpûr Sîkrî. Le dernier niveau est constitué d'une cour ouverte par des fenêtres en claire-voie et cantonnée de chatri, qui contient un cénotaphe, présenté à ciel ouvert. Certains chercheurs pensent qu'une coupole était prévue, mais ce n'est pas sûr : le cénotaphe de Babûr était lui aussi à ciel ouvert.

Le mécénat de Jahângîr est aussi présent dans le fort de Lahore, où un quadrilatère lui est dû, devant des jardins. On y note la présence d'un petit pavillon octogonal sur un bassin, édifié à la mémoire d'une antilope. Jahângîr y a également refait les remparts, dont le décor de céramique, démodé dans le sud, est une caractéristique de cette région (actuel Pakistan).

Au Kashmîr, Jahangîr créé des jardins, les jardins de Shalimar (shalimar bagh), dont le nom sera repris par Shah Jahân pour Lahore et Delhi notamment. Comme la plupart des jardins moghols, ils sont réalisés en pente, le dénivelé permettant de voir par dessus les murs, et de créer une grande cascade. Les allées sont un peu surrélevées, pour que les regards tombent sur les parterres, et aux carrefours des allées ou des canaux se trouvent des édifices denformes variées. Les jardins se divisent en trois parties : publique, semi-publique et privée.

La réalisation la plus connue du règne de Jahângîr n'est pourtant pas due à son mécénat propre : c'est Nur Jahan qui a commandité le mausolée de son père I'timâd al-Dawla, érigé à Âgrâ entre 1621 et 1626. Situé sur un podium en grès rouge incrusté de marbre blanc, au centre d'un grand jardin en chahar bagh, il est accessible à la fois par le fleuve et par la terre, un pavillon en grès rouge et marbre blanc marquant chaque voie. Le mausolée lui même est construit entièrement en marbre blanc et décoré d'incrustations en grès rouge, un changement de rapport entre ces deux matériaux très innovant. Cantonné de quatre tours d'angle octogonales servant de minaret, comme au mausolée d'Akbar, le tombeau est en fait un carré de 31 mètres de côté surmonté d'un petit pavillon à coupole surbaissée, trait spécifique à l'architecture moghole. Son plan est organisé en hasht bihisht, avec comme espace central, la chambre funéraire. Trois arcs, ouverts chacun sur une face, permettent d'entrer dans la structure.

Mais c'est sans doute le décor qui constitue le trait le plus remarquable de ce monument. Il est réalisé dans la technique de la pietra dura, technique venue d'occident à travers les cadeaux diplomatiques et le commerce.. Toutes les surfaces sont ainsi couvertes d'incrustations de pierres de couleur d'un raffinement extrême : motif floraux et végétaux se déploient avec délicatesse. On y trouve en particulier des motifs issus de l'Iran, et influencés par son art art du livre, tels des cyprès entourés d'arbres en fleur. Mais une autre technique décorative est "également mise en œuvre : c'est le creusement de niches, dites chînî khâna, qui découleraient d'une influence de l'Inde hindue et servaient peut-être à exposer des objets précieux de porcelaine chinoise, de métal ou de pierre dure. Ces niches ne sont pas toujours creusées dans le stuc, mais peuvent aussi être simplement incrustées, avec parfois à l'intérieur, des silhouettes de bouteilles piriformes ou de vases. Enfin, il faut signaler un dernier décor : les stucs en éventail, qui constituent une innovation datable du règne de Jahângîr.

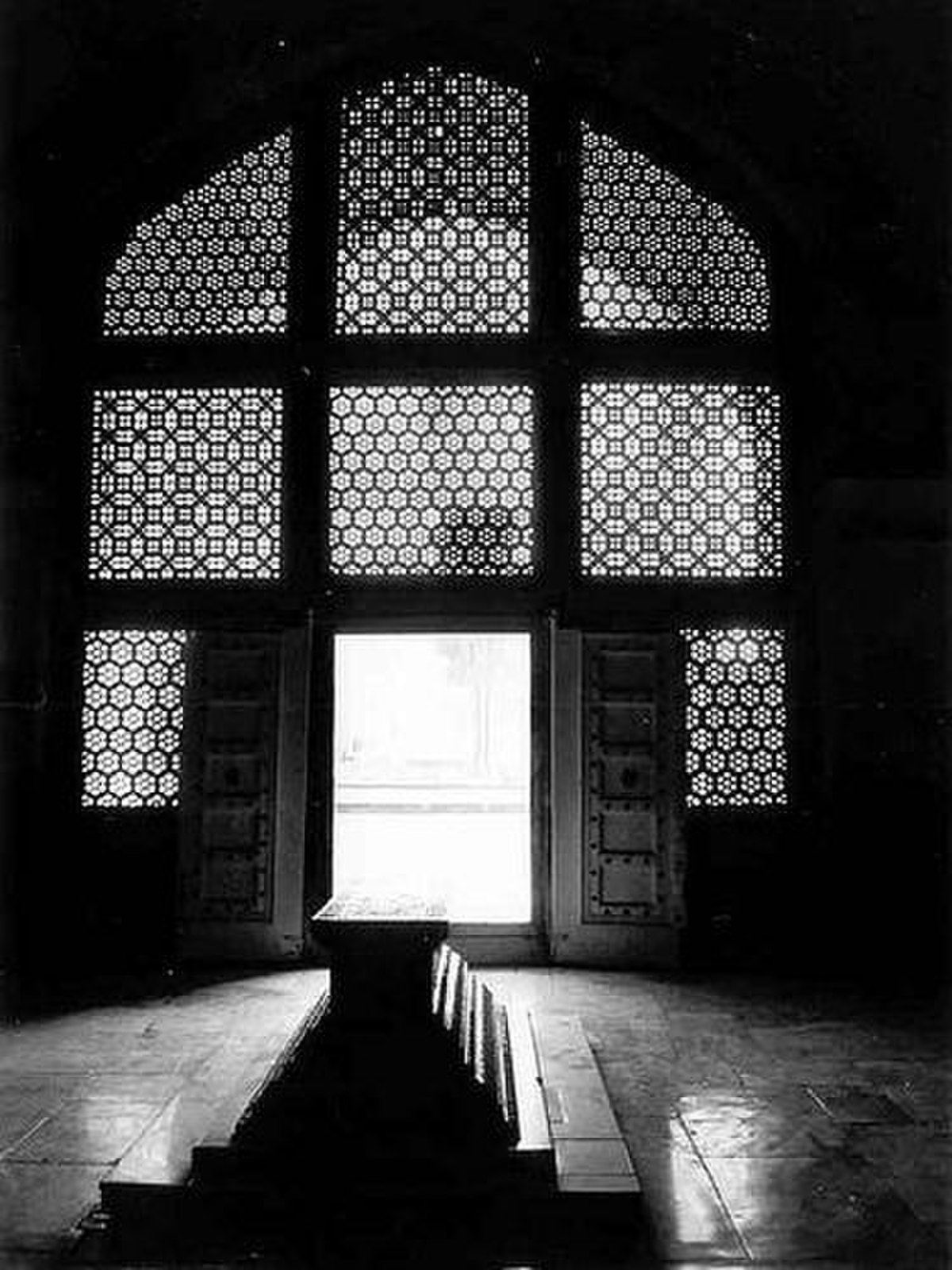

Autre mausolée important du règne de Jahângîr, celui du souverain lui-même, qui se trouve à Lahore et dont la construction a elle aussi été supervisée par Nûr Jahân. Il s'agit d'un petit pavillon placé sur une gigantesque plate forme et cantonné de quatre minarets. Le cénotaphe est en marbre incrusté et perforé, afin de laisser passer la lumière dans la pièce située au dessous.

L'architecture sous Jahangir connaît donc de nombreuses innovations, comme le passage au marbre blanc comme matériau, l'utilisation de tourelles d'angles, le travail de pietra dura et le goût pour les bouquets et le motifs floraux, autant d'éléments qui préfigurent le règne de Shah Jahan et son explosion architecturale.