Architecture moghole - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'architecture sous Babur (r.1526 - 1530) et Humayun (r. 1530 - 1540 puis 1555 - 1556)

Les restes de cette période sont assez peu nombreux, mais néanmoins dignes d'intérêt.

Babur est vu comme la personne ayant introduit en Inde le jardin en chahar bagh ("quatre jardins"), c'est-à-dire divisé en quatre selon deux axes principaux perpendiculaires. Néanmoins, on ne connaît pas de bâtiment pouvant être rattaché à son mécénat.

Humayun, quant à lui, passe pour avoir commandité la forteresse de Din Panâh à Delhi, en 1533. Son mécénat peut s'être étendu à d'autres bâtiments, mais il est difficile de distinguer ceux-ci de ceux patronnés par Shîr Shah. On pense que c'est ce dernier qui a fait fortifier le Purana Qal'a (vieux fort) de la forteresse de Din Panah, à laquelle il aurait aussi ajouté une mosquée, la mosquée Qal'a-i Kunah. On note déjà la présence, sur ces monuments, d'un décor d'étoiles à six branches, mais leur caractéristiques sont encore tout à fait pré-mogholes. Ainsi, la mosquée combine des traits lôdis (plan à une aile unique, alliance du grès rouge et du marbre blanc) et hindus (balcons, corbeaux à ligne sinueuse, avant-toits plats). Shîr Shah a également commandé une tombe monumentale dans le Bihar, construite entre 1538 et 1545 sur un plan octogonal, à trois étages. De grandes dimensions, (41,5 m de diamètre), il est surmonté aux coins de chatris.

L'architecture moghole classique : le règne de Shah Jahân (1628 - 1657)

C'est sous le règne de Shah Jahân qu'on peut situer le moment classique de l'architecture moghole. Celui-ci établit un programme architectural très ambitieux, le plus vaste de toute l'histoire de l'art islamique, dont les principales manifestations ont lieu dans le fort rouge d'Âgrâ, à Delhi, à Ajmer, au Kashmîr… Ce classicisme se manifeste à travers plusieurs traits, tels que l'importance de la symétrie, et l'utilisation d'un répertoire de formes et de motifs plus standardisé et limité qu'auparavant, tel que l'arc lobé qui se répand dans tout l'empire. Le matériau préféré est désormais le marbre blanc sans rehauts de grès rouge, mais décoré de stucs et d'incrustations.

Le fort rouge d'Âgrâ

Au fort d'Âgrâ, Shah Jahan ordonne de nombreuses démolitions afin de mieux reconstruire. Dans la partie publique, il organise l'espace selon trois cours entourant, à l'est une plate forme soutenant l'édifice principal, le diwan-i 'Am contenant le chehel sutun, une nouvelle salle d'audience publique. Ici, l'expression chehel sutun (quarante colonnes en persan) est prise dans son sens littéral, puisque le bâtiment contient réellement quarante supports. Comme dans certaines mosquées, cette nouvelle salle en grès revêtue de chûna est marquée par un axe central plus large menant à une jharôka de marbre surélevée. On note la présence d'un type de colonne caractéristique de Shah Jahan et définissable par sa base épanelée et son fût à pans coupés, le type de chapiteau variant (à muqarnas, facetté, à décor floral…).

Autre ensemble important du fort rouge dû au mécénat de Shah Jahan, le diwan-i Khass, ou Khass Mahal, pavillon donnant sur le fleuve entouré par deux autres pavillons du même style surnommés bangla car empruntant certains traits à l'architecture bengalie, en particulier la toiture incurvée. Ces deux petits édifices servaient de fenêtre d'apparition pour le sultan et sa fille Jahanara. Chacun est situé à côté d'une tour qui servait de lieu de vie privée. Ces petites pièces recouvertes de chuna qui ressemble beaucoup à du marbre sont très décorées, notamment avec des motifs de chînî khâna.

Le fort d'Âgrâ est terminé en 1637, mais un petit édifice tout en marbre et très élégant, la mosquée de la perle, vient s'y ajouter en 1654. La salle de prière présente en façade sept arcades polylobées et est surmontée de trois dômes bulbeux sur tambours ainsi que de chatrî.

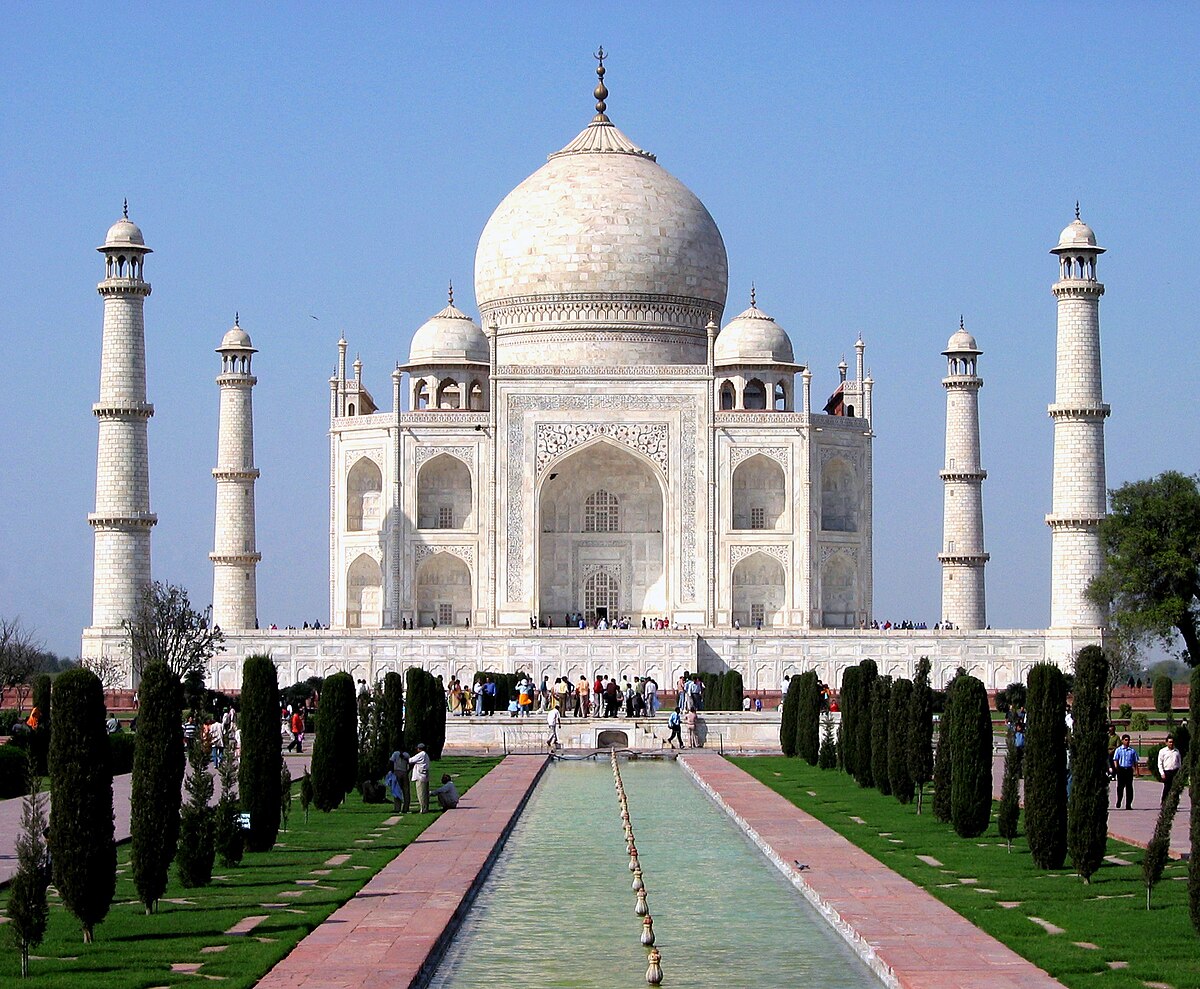

Le Taj mahal

La Taj Mahal, situé aussi à Âgrâ, est sans aucun doute l'édifice le plus connu et le plus réussi du règne de Shah Jahan. Tombeau édifié pour Mumtaz Mahal, l'épouse préférée du sultan, entre 1631 et 1647, il appartient à un immense complexe situé à côté de la Yamuna, et pose encore beaucoup de questions.

Le complexe du Taj Mahal se divise en trois parties, trois enclos situés sur un même axe : un chahâr sû menant, via un portail monumental à un jardin en chahâr bagh au fond duquel se trouve un second portail monumental par lequel on accède, au tombeau lui-même, édifié sur une plate forme. Ce type d'organisation, qui place l'architecture près du fleuve, au fond du jardin et non pas à l'intersection des axes est assez novateur. De l'autre côté de la Yamuna se trouvait un autre complexe assez énigmatique. Jean-Baptiste Tavernier, qui voyageait en Inde au XVIIe siècle, écrit qu'il était prévu d'y créer une contrepartie au Taj Mahal en marbre noir, ce qui semble complètement faux aux chercheurs actuels. Un jardin avec un grand bassin en forme de lotus y était peut-être installé, si l'on en croit une aquarelle britannique du XVIIIe siècle, afin que le bâtiment se reflète dans l'eau.

Le portail d'accès vers la troisième cour est réalisé en grès incrusté de marbre et se compose plus ou moins suivant le même plan centré que celui du tombeau, en hasht bihisht. On note une forte symétrie axiale, et la présence de deux tourelles d'angle. Le Taj Mahal s'inscrit dans le profil du portail. Il représente l'aboutissement d'une tradition, tant dans son plan que dans son élévation et son décor, puisqu'il reprend la disposition du tombeau d'Humayun à Delhi, mais en mieux proportionné, avec des coupoles plus bulbeuses. Les quatre minarets ne sont plus comme auparavant collés au bâtiment, mais autonomes.

Tout l'édifice est en marbre, même la plate-forme à décor de niches, faisant contraste avec les deux éléments, mosquée et logement pour les pèlerins, qui l'entourent en contrebas et sont en grès avec une porte de marbre. Selon la symbolique hinduiste, le blanc est d'habitude réservé aux brahmans et le rouge aux souverains. Le matériau provient du Rajasthan et est ici d'une très belle qualité, sa couleur variant selon la lumière du jour. Suprême raffinement, les joints ont été faits de manière à ce que le monument paraisse parfaitement lisse.

Du point de vue du décor, il est de plusieurs types. On peut citer tout d'abord les citations coraniques sur des thèmes eschatologiques incrustées en noir, principalement sur les petits iwans. Selon certains chercheurs, le programme d'inscriptions pourrait même identifier le Taj Mahal au trône de Dieu dans les jardins du Paradis lors du jugement dernier. Mais c'est surtout le décor floral sculpté et incrusté qui retient l'attention par son naturalisme, encore accentué à l'intérieur. Les types de fleurs représentées sont sans doute dérivés d'herbiers européens apportés en Inde par le commerce, qui sont repris dans tout l'art moghol depuis les années 1620 environ. Les cénotaphes, qui comportent sans doute le plus beau décor incrusté de tout le monument (48 variétés de pierres différentes s'y trouvent) sont entourés d'un octogone en jâlî qui délimite l'espace central.

La mosquée située un peu plus bas est également décorée de marbre et d'incrustations florales, ainsi que de motifs de chînî khâna. Typiques de Shah Jahan, les colonnettes d'angles présentent à leur base un bulbe, tandis que des fleurs à pétales couronnent la base des coupoles.

Shahjahânabâd

Comme Akbar, Shah Jahan fait édifier une ville quasiment ex-nihilo, à Delhi. Sortie des limbes entre 1639 et 1648, Shahjahânabâd consiste en un demi-cercle irrégulier sur la rive ouest de la Yamuna, couvrant la plus grande partie de la ville de Firuzbad, crée au XIVe siècle. L'architecte en chef en est Ahmad Lahawri, qui supervisa déjà les travaux du Taj Mahal. La cité comprenait de larges avenues avec des canaux, les mosquées, des jardins, des bazars, des palais pour la noblesse, organisés autour de jardins sur des lots distribués par l'empereur, et une citadelle, le fort rouge, ainsi nommé en raison de ses remparts de grès rouge.

Le fort rouge

Le fort rouge (Lal Qal'a) est un bâtiment immense (656 m x 328 m) constitué d'une succession de cours et de jardins alimentés en eau par le détournement de la Yamuna. Ouvert de deux portes, la porte de Delhi, qui mène à la grande mosquée, et celle de Lahore, avec des allées de bazars, il contient plusieurs cours, dont celle des audiences publiques au fond de laquelle se trouve le diwan-i 'Am. Il qui mène à la partie plus privée du fort via un jardin en chahar bagh. Dans celle-ci, on trouve notamment le diwan-i Khass, un hammam et une tour d'apparition.

Le diwan-i 'Am est très proche de celui d'Âgrâ, avec ses arcs à neuf lobes et ses colonnes à pans coupés. Ce pavillon à colonnes de 57 mètres sur 21 est réalisé en grès rouge recouvert d'un stuc imitant le marbre. Il contient une tribune de marbre destinée au trône aux paons et qui sert de jharôka. Couverte d'une toiture en bangla supportée par des colonnes à base bulbeuses, elle est décorée d'éléments floraux sculptés et d'incrustations de pierre dure représentant, outre des fleurs et des oiseaux, des félins, le symbole du roi Salomon et une représentation d'Orphée, ce qui montre bien l'import de cette technique d'Europe, et notamment des cabinets et des dessus de table florentins.

Le diwan-i Khass est un pavillon à piliers et arcades polylobées surmonté de quatre châtrî et décoré de sculptures et d'incrustations. Le décor est assez chargé et donne une grande importance aux fleurs. Au hammam, le décor est également réalisé en pierre dure incrustée dans le marbre.

L'eau est très importante dans le fort rouge. Apportée grâce au détournement de la Yamuna, elle sert à relier les bâtiments entre eux par le biais de canaux, et joue parfois un rôle décoratif, comme au Shah burj, où elle s'écoule sur des plaques de marbre posées en biais.

La grande mosquée

La grande mosquée de Shahjahânabâd, dite aussi grande mosquée de Delhi, est la plus grande de l'Inde. Créée entre 1650 et 1656, elle est revêtue de grès rouge. Utilisant le plan moghol elle se compose d'une grande cour pavée et surhaussée sur laquelle donnent trois hautes portes, une sur chaque côté. Le haram s'ouvre par une façade avec un pishtak entouré de colonnettes grêles et surmonté de chatris. Il est entouré de deux minarets élancés également surmontés de chatris, et couvert par trois dômes bulbeux à hauts tambours. À l'intérieur, alors que le minbar est plutôt petit, le mihrab prend une dimension immense.

Autres villes

D'autres bâtiments, directement dus au mécénat de Shah Jahan ou à celui de ses ministres et aristocrates, sont édifiés dans des villes importantes. Ainsi, Vazir Khan fait construire en 1634-1635 une mosquée à son nom dans la ville de Lahore. Élevée sur un plan moghol, elle comporte quatre minarets octogonaux aux angles de la grande cour pavée à portique (51 mètres par 39). La salle de prière est ouverte par un portique monumental et couverte de cinq coupoles. On note l'utilisation de matériaux spécifiques à la région : brique, céramique glaçurée, stuc.

Outre les mosquées, Shah Jahan a commandité de nombreux bazars, caravansérails, pavillons… Il est également un amateur de jardins, et en fait réaliser à Srinagar, Lahore et Delhi qui portent tous trois le nom de Shalimar Bagh.