Base de Hilbert - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Approche intuitive

Depuis le XVIIIe siècle, les mathématiciens ont tenté de résoudre certaines questions à l'aide de séries de fonctions. Leonhard Euler étudie le problème de la détermination de la somme des inverses des carrés d'entiers. Une série de polynômes trigonométriques permet de résoudre cette épineuse question ouverte depuis presque un siècle. Joseph Fourier utilise une approche similaire pour étudier l'équation de la chaleur.

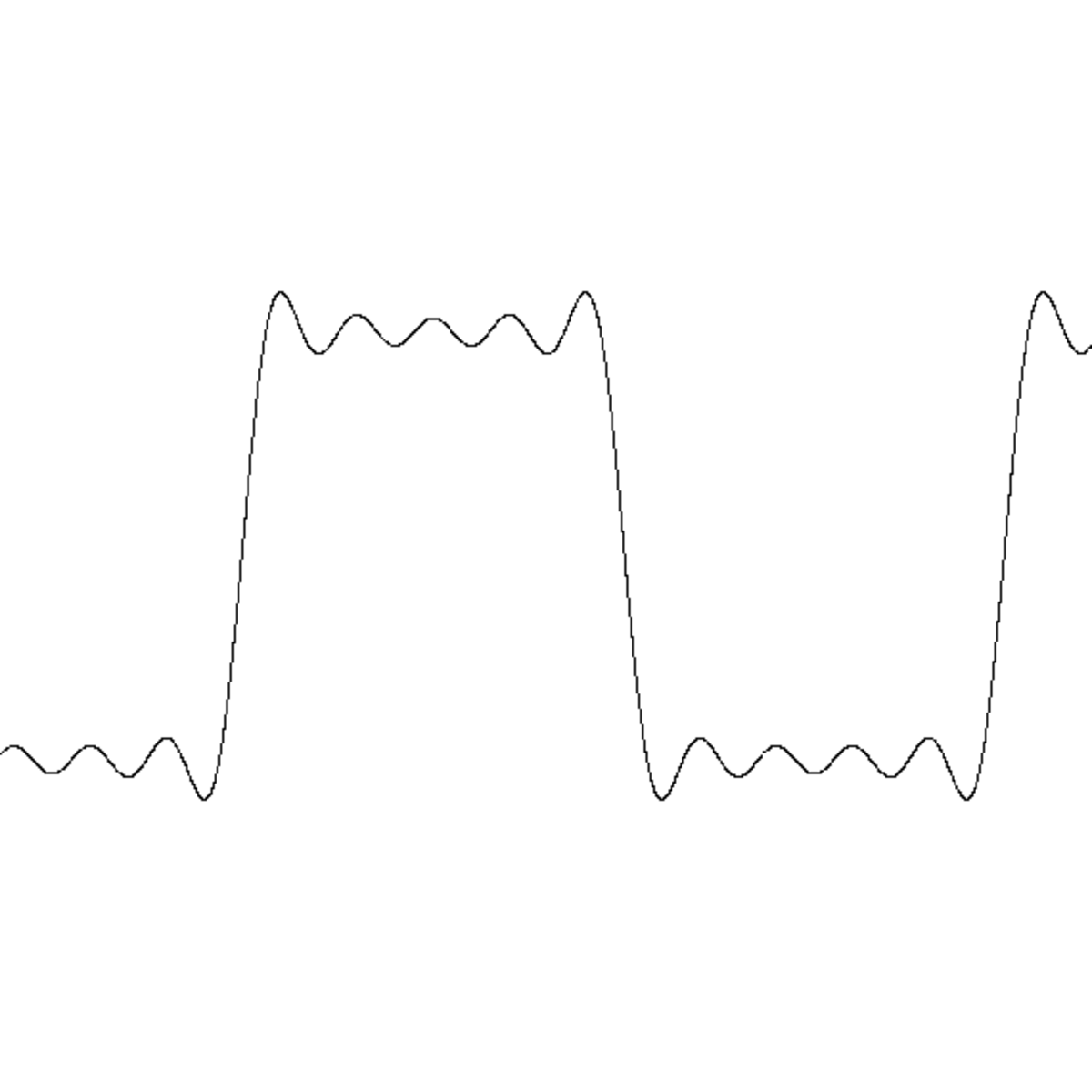

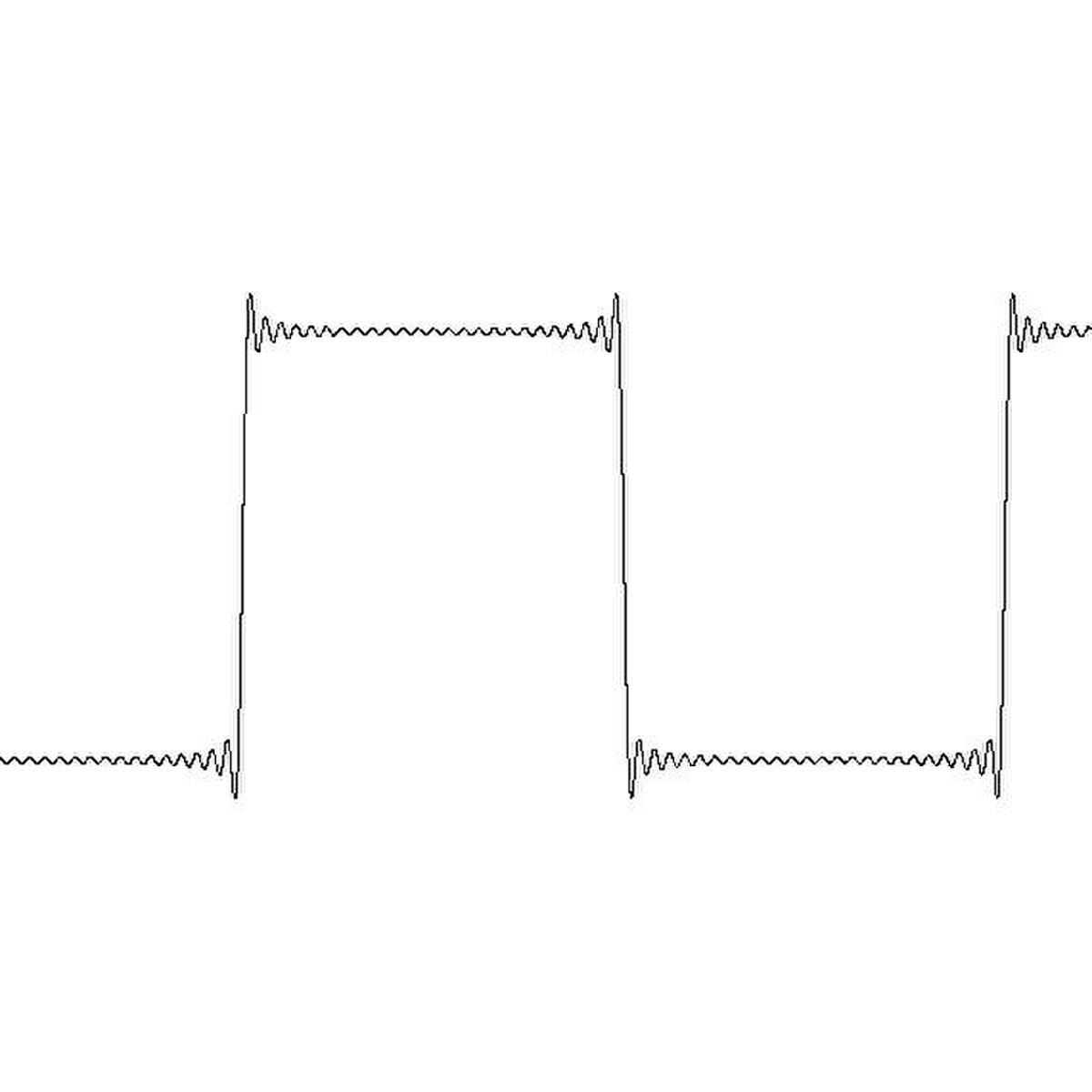

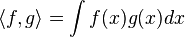

Le XXe siècle voit une formalisation à la fois moderne générale et géométrique de l'approche. David Hilbert considère les fonctions utilisées comme des éléments d'un espace vectoriel de dimension infinie. Il est équipé du produit scalaire suivant, permettant de bénéficier des techniques de la géométrie euclidienne :

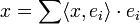

Un espace euclidien dispose de bases orthonormales, une généralisation du théorème de Pythagore permet simplement de calculer les coordonnées d'un vecteur dans une telle base (ei). Si x est un vecteur, alors :

Il est tentant de vouloir généraliser ce résultat sur un espace de dimension infinie. Si l'espace fonctionnel dispose de bonnes propriétés une telle approche est possible. C'est le cas, si l'espace est séparable, c'est-à-dire s'il existe une famille dénombrable dense, c'est-à-dire qui permet d'approcher aussi précisément que souhaité tout vecteur. Cette situation est analogue à celles des nombres réels. À une distance arbitrairement petite de tout réel se trouve un nombre rationnel. Le théorème de Stone-Weierstrass montre que tel est le cas sur de très nombreux espaces fonctionnels.

David Hilbert s'est intéressé à une autre propriété : la complétude. À l'image de la situation pour les nombres réels, toute suite de Cauchy converge dans un tel espace. La difficulté réside alors dans la signification à donner à une série contenant à priori un ensemble de terme qui n'a plus aucune raison d'être dénombrable si l'hypothèse de la séparabilité n'est plus remplie. Deux remarques permettent de résoudre cette question. Le cardinal de l'ensemble des termes non nuls est toujours dénombrable. De plus, la convergence de la série est absolue, garantissant ainsi que l'ordre dans lequel les éléments sont pris n'a aucune conséquence sur la limite de la série.

Exemple

L'exemple classique de base de Hilbert (et même l'origine du concept) est l'ensemble des fonctions trigonométriques cos (nx) et sin (nx), pour l'espace de Hilbert L2([0,2π]) (voir les espaces Lp). Cette famille est un exemple de base de Hilbert qui n'est pas une base au sens algébrique, car les fonctions cos(nx) et sin(nx) ne forment pas une famille génératrice de L2([0,2π]). Plus précisément, c'est une base du sous-espace des polynômes trigonométriques.

Le fait que cette famille soit totale est connu sous le nom de Théorème de Riesz-Fischer.