Cathédrale Saint-Étienne de Toul - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

La première cathédrale, dédiée à saint Étienne et Notre-Dame, est édifiée dans la seconde moitié du Ve siècle. Le groupe épiscopal comprend à l’origine trois églises, l’une consacrée à la Vierge, la deuxième à saint Étienne et la troisième, qui servait de baptistère, à saint Jean-Baptiste. Entre 963 et 967, l'évêque Gérard de Toul fait entreprendre la construction d'une cathédrale romane sur l'emplacement des trois basiliques du Ve siècle qui ne formeront plus qu'un seul édifice. Aux XIe siècle et XIIe siècle la cathédrale subit diverses reconstructions avec probablement établissement d'un plan roman-rhénan.

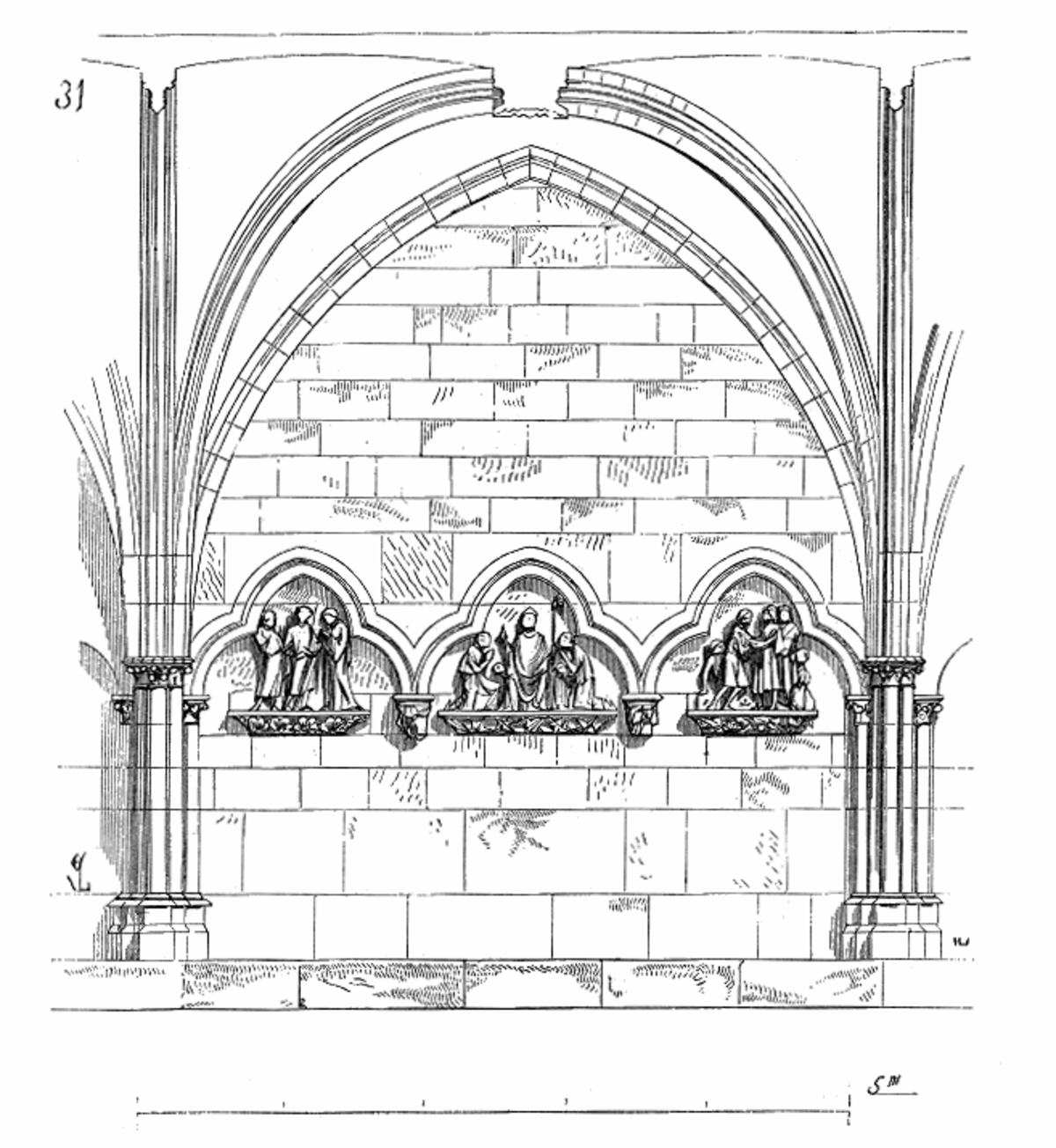

Entreprise en 1221, par l'évêque Eudes II de Sorcy (1219-1228), la construction de l'édifice que nous pouvons contempler s'etale sur trois siècles pour s'achever en 1561, la cathédrale romane étant détruite petit-à-petit pour laisser place à l'élévation gothique. Le gros-œuvre du chantier débute par le chœur, flanqué de deux tours de chevet dites « harmoniques », adaptation du plan-type de l’église gothique avec la tradition romane de l'ancien édifice. Le chœur est achevé en 1235. La construction du transept et des cinq dernières travées de la nef dure de 1331 à 1400, en parallèle avec la destruction progressive de la nef romane. Le cloître est alors édifié par Pierre Perrat (mort en 1400) ainsi que le portail occidental. Entre 1400 et 1460, les travaux sont interrompus à cause de la guerre entre le duc de Bourgogne et le duc de Lorraine. En 1460, le chapitre de la cathédrale s'étant adressé au pape et au roi de France, il reçoit du pape un don de 1 000 livres, et du roi 1 500 livres qui permettent la reprise des travaux. La construction d'une partie de la façade, jusqu'au niveau de la rosace, et de la première travée de la nef est entreprise par Jacquemin de Lenoncourt. On démolit le massif occidental de la cathédrale romane du XIe siècle. La façade gothique est aux armes de Wary de Dommartin, évêque de Verdun, et de René II de Lorraine. Les seconde et troisième travées de la nef sont achevées dans le style gothique flamboyant. Suit le raccord entre la façade construite à partir de 1460 et la quatrième travée de la nef achevée à la fin du XIVe siècle. Le 9 mars, le chapitre de Toul commande à Tristan de Hattonchâtel le dessin de la façade occidentale en se réservant le droit de la faire construire par l'architecte de son choix. En 1496, la construction du portail occidental de la cathédrale est complété par le couronnement fleurdelisées des deux tours de style gothique flamboyant. Entre la fin XVe siècle et le début XVIe siècle, l'autel des reliques est édifié dans le collatéral sud. De style composite, il combine avec harmonie le style gothique flamboyant et le style renaissant. Il est orné des armes des mécènes, Nicolas le Sane, chanoine de la cathédrale de Toul, encadré par les armes des évêques de Toul et du blason du chapitre canonial de Toul. 1503 voit la réalisation par un certain I.V. (Jehan le Verrier ?) de la verrière du Couronnement de la Vierge, dans le croisillon nord du transept de la cathédrale. Il est orné des armes des mécènes, le blason de Nicolas le Sane, le blason du cardinal Raymond Perraud, évêque de Gürk, légat de l'évêque de Toul au Saint-Siège, le blason des évêques de Toul ainsi que le blason du chapitre canonial de Toul.

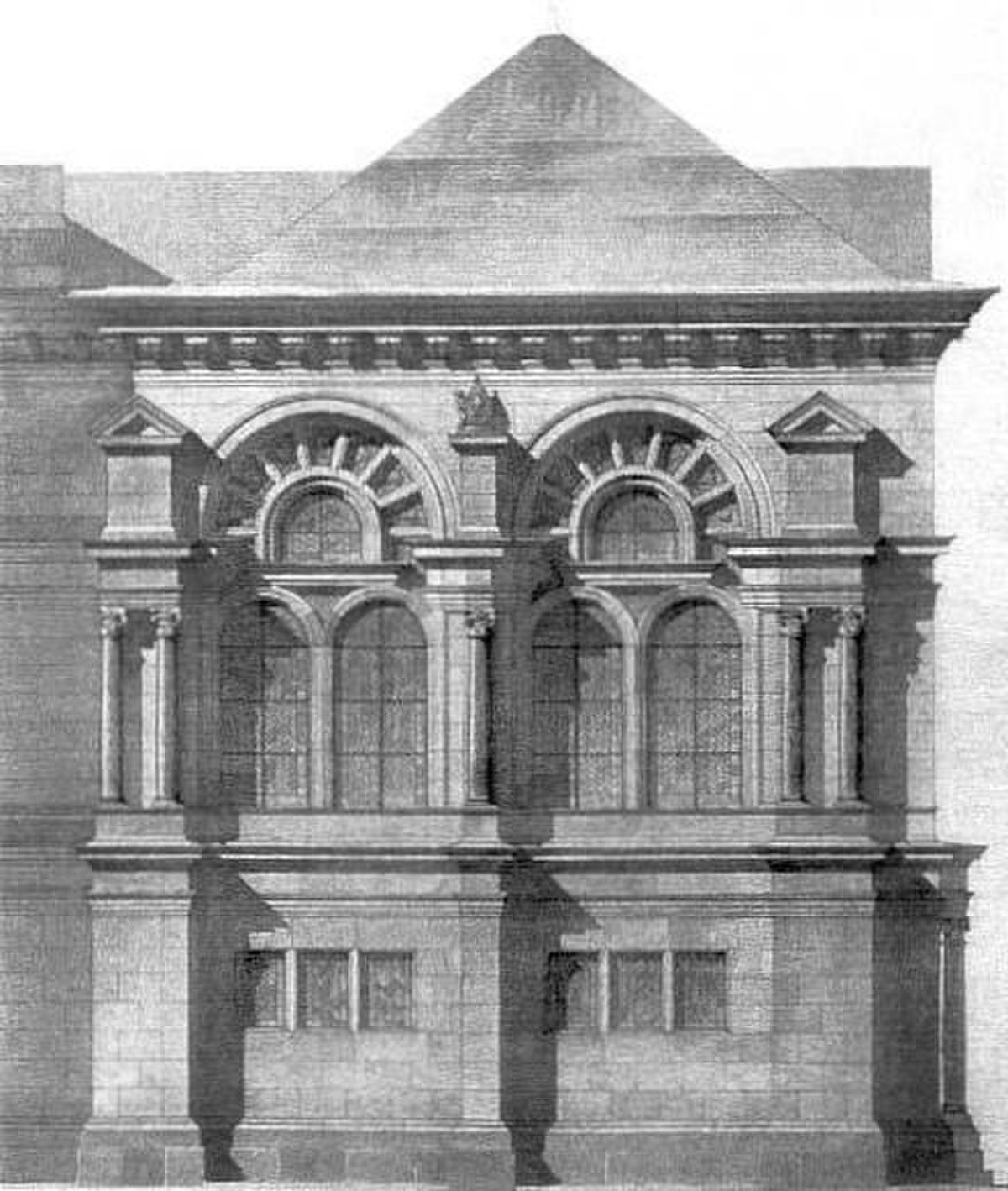

À la Renaissance, la cathédrale se voit complétée par la construction du dôme dit « à la Boule d'Or », sur la toiture, à la croisée du transept. Vers 1530, la construction de deux clochers surmontant les tours du chevet est achevée. Avant 1533, l'évêque Hector d'Ailly (1524-1532) passe commande de la chapelle des évêques, de style Renaissance, dans le collatéral nord de la nef. En 1534, le campanile, entre les deux tours du portail occidental de la cathédrale, est édifié dans le style Renaissance. Il comporte une colonnade, des chapiteaux corinthiens, des arcs en plein-cintre et un dôme. La cloche date de 1536. En 1537, sous l'épiscopat d'Antoine Pélegrin (1537-1542), la partie supérieure du grand meuble de sacristie est installée. Avant 1549, le chantre Jean Forget passe commande de la chapelle de Tous-les-Saints, dans le style Renaissance. Édifié dans le collatéral sud de la nef de la cathédrale, il comporte un dôme surmonté d'un lanternon et utilise le procédé de la perspective en trompe-l'œil de Jean Pèlerin dit le Viator, chanoine de la cathédrale. 1561 voit l’effondrement de l'étage supérieur de la tour sud du chevet. Les chanoines de la cathédrale font abattre l'étage supérieur de la tour nord du chevet par sécurité et pour une restauration symétrique selon la sensibilité du XVIe siècle font ajouter des toitures en bonnet-de-prêtre.

Entre 1625 et 1725, l'abside est décorée de marbres. En 1648, l'annexion définitive de l'évêché de Toul au Royaume de France, est enterrinée à la suite des Traités de Westphalie qui mettent fin à la Guerre de Trente Ans. Cette date marque le début d’une longue et lente décadence et mise à l’écart de Toul en tant que centre spirituel. En 1776, le diocèse de Toul qui recouvrait les trois-cinquièmes du duché de Lorraine est démembré pour créer ex-nihilo les évêchés de Nancy et de Saint-Dié. En 1790, L'évêché de Toul qui existait depuis le IVe siècle est supprimé au profit de Nancy. Le XVIIIe siècle voit la construction de chapelles latérales, de la tribune d'orgues (1750). En 1794, on supprime les statues qui garnissaient les niches des portails de la façade occidentale, celles du jubé, des stalles, et divers ornements dont les sculptures du cloître.

En 1824, l'évêché de Nancy devient l'Évêché de Nancy-Toul. Les verrières du XIIIe siècle siècle de l'abside du chœur sont déposées en 1836 en parallèle au réaménagement des absidioles de part et d'autre du chœur, sous les tours de chevet. En 1840, la cathédrale est classée sur la première liste des monuments historiques. Casimir de Balthasar de Gachéo réalise, en 1863, la verrière de saint Étienne, dans le croisillon sud du transept de la cathédrale. En 1870, la façade occidentale (dont la verrière de la grande rosace du début du XVIe siècle siècle) et le côté sont endommagés par les tirs prussiens. En 1874, Émile Boeswillwald, architecte en chef des monuments historiques, entreprend la restauration de la cathédrale. Son fils Paul Boeswillwald lui succède. Les verrières de l'abside du chœur de la cathédrale sont installées en 1874-1876.

Le 19 juin 1940, la tour sud de la façade occidentale et la totalité des toitures sont anéanties par un bombardement. Une couverture provisoire est mise en place pour mettre hors-d'eau et protéger les voûtes. Cette installation provisoire durera plus de quarante ans. En 1978, les toitures de la cathédrale ne sont toujours pas restaurées et on doit même fermer l'édifice par mesure de sécurité. Le siège du diocèse de Nancy et de Toul ayant été transféré à Nancy en 1790, la cathédrale de Toul appartient à la commune qui assume la lourde charge de restaurer l'intérieur de l'édifice. C'est seulement à partir de 1981 que les toitures sont reconstruites en reprenant la géométrie d'avant 1940 (couverture en ardoises sur une haute charpente métallique). Cette restauration des parties extérieures de la cathédrale à l'exception de la façade occidentale s'achève en 1995. Suivent ensuite les restaurations de la façade occidentale (2003), des travées de la nef y compris les peintures (2004-2005), du chœur (2006-2008), et de la chapelle des Évêques (prévue pour 2010-2012).