Chandrashekhara Venkata Râman - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Chandrashekhara Venkata Râman | |

|---|---|

| |

| Naissance | 7 novembre 1888 Tiruchirapalli (Inde britannique) |

| Décès | 21 novembre 1970 (à 82 ans) Bangalore (inde) |

| Nationalité |

|

| Champs | physicien |

| Diplômé | Indian Institute of Science Indian Association for the Cultivation of Science |

| Célèbre pour | diffusion Raman Laser Raman |

| Distinctions | Royal Society (1924) Knight Bachelor (1929) Prix Nobel de physique (1930) Bhârat Ratna (1954) Prix Lénine pour la paix National Science Day Cratère lunaire |

| modifier | |

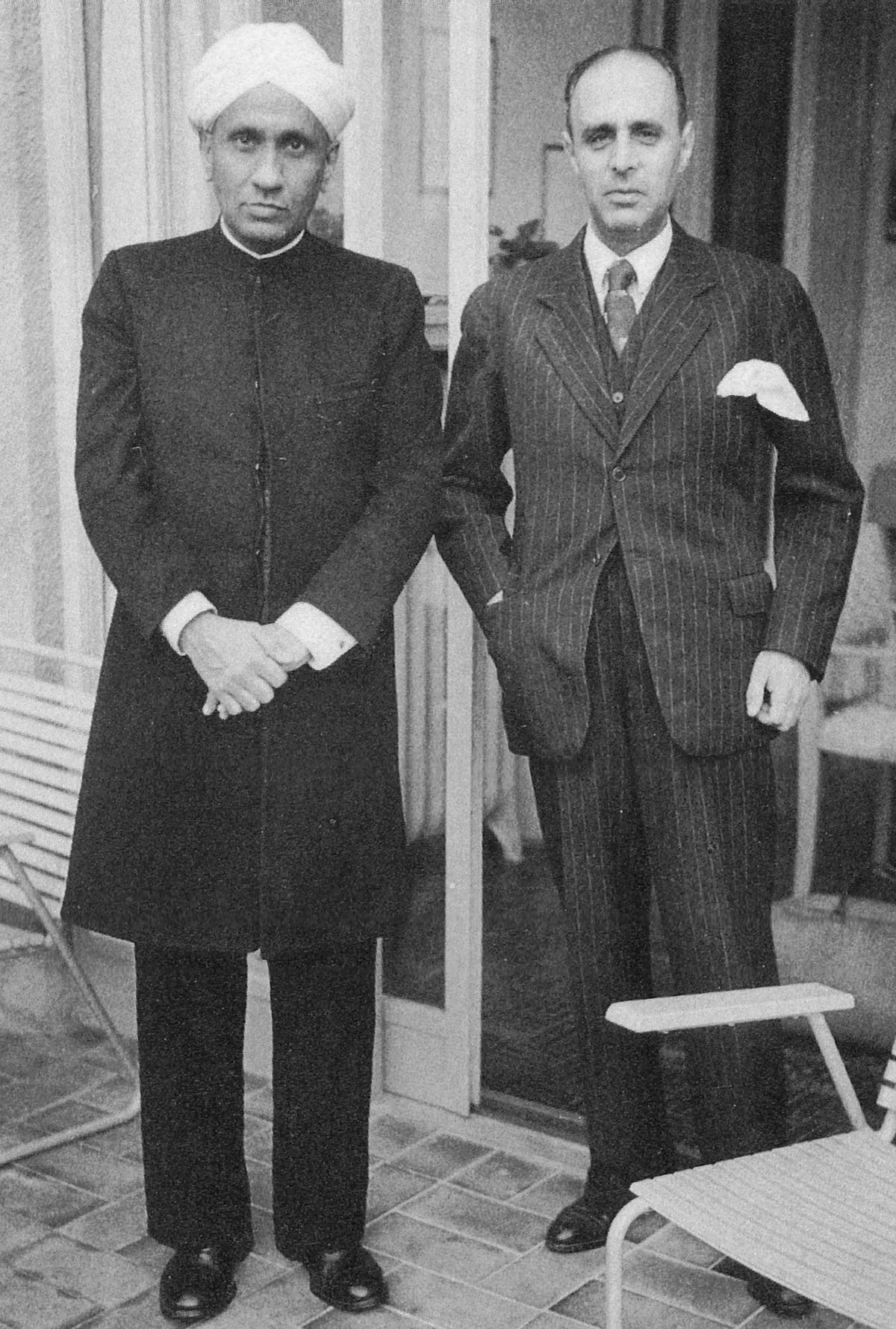

Sir Chandrashekhara Venkata Râman (7 novembre 1888 - 21 novembre 1970) était un physicien indien. Il a découvert et expliqué la diffusion Raman. Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1930 « pour ses travaux sur la diffusion de la lumière et pour la découverte de l'effet portant son nom ».

Biographie

Né à Tiruchirapalli, au Tamil Nadu, il déménage pendant son enfance à Vishakhapatnam dans l'État de l'Andhra Pradesh. Il obtient ses licences et maîtrises de physique et d'anglais au Presidency College Madras de Chennai. Il rejoint ensuite l'Indian Civil Service, l'administration indienne, sur un poste à Calcutta, aujourd'hui Kolkata).

Ramân est professeur de physique à l'université de Calcutta quinze années durant. C'est là que ses travaux en optique vont être reconnus. Il est d'abord élu membre de la Royal Society le 15 mai 1924, puis remporte le prix Nobel de physique en 1930 « pour ses travaux sur la diffusion de la lumière et pour la découverte de l'effet portant son nom » (par exemple, la spectroscopie Raman utilise cet effet). C'est la première fois qu'un chercheur indien qui a fait complètement ses études en Inde reçoit un prix Nobel. Cette même année, il est lauréat de la médaille Hughes, puis ensuite de la médaille Franklin en 1941.

En 1934, Ramân devient directeur de l'Indian Institute of Science à Bangalore, puis en 1949, il fonde le Raman Research Institute.

Il est fait chevalier en 1929 et reçoit la Bharat Ratna en 1954.

Raman est l'oncle de Subrahmanyan Chandrasekhar, lauréat du Prix Nobel de physique de 1983.

Publications

- (en) C. V. Raman, A New Radiation, Indian Journal of Physics, 2, 387 (1928)

- (en) C. V. Raman et K. S. Krishnan, A New Class of Spectra due to Secondary Radiation. Part I., Indian Journal of Physics, 3, 399 (1928)

- (en) C. V. Raman et K.S. Krishnan, The production of new radiations by light scattering. Part I., Proceeding of the Royal Society of London, AI22, 23-35 (1929)

- (en) C. V. Raman, The molecular scattering of light. Nobel Lectures: Physics, 1922-1941, 267-275 (1930)

Découverte de l'effet Raman

En 1915, à 26 ans, Raman est nommé professeur de physique à Calcutta et deviendra directeur du département de physique de l’institut de Bangalore. Il s’intéresse à l’étude expérimentale de l’interaction entre la lumière et la matière.

La genèse de la découverte de l’effet qui portera son nom est assez longue. En décembre 1921, Raman observe, en compagnie de Seshagiri Rao, que la lumière diffusée par de l’eau est partiellement dépolarisée lorsqu’un filtre violet est interposé sur le faisceau incident de lumière blanche. En 1922, il remarque que la couleur de la lumière diffusée dépend du liquide étudié. K. M. Ramanathan établit, pendant son passage à Calcutta durant l’été 1923, que la dépolarisation est due à l’existence d’une faible fluorescence intrinsèque des liquides, puis au printemps et à l’été 1924, K. S. Krishnan, après avoir étudié 60 liquides différents, comprend que la dépolarisation est associée aux liquides polaires. C’est sans succès que S. Venkateswaran passe l’été de 1925 à essayer d’identifier d’autres propriétés chimiques spécifiques de l’effet et les recherches sont alors provisoirement interrompues.

À l’automne 1927, Arthur Holly Compton obtient le prix Nobel pour sa découverte de la diffusion inélastique des photons X par la matière.

Raman se demande alors si tous les effets incompréhensibles qui ont été observés dans son laboratoire ne seraient pas une transposition optique de l’effet Compton. Partant de cette analogie, Raman entreprend en compagnie de K. S. Krishnan un réexamen expérimental complet dont il donne les résultats dans un article fondateur reçu pour publication le 7 mai 1928. En l’espace de quelques mois, la plupart des aspects expérimentaux sont explorés.

Le premier spectre Raman est observé le 28 février 1928 par Chandrasekara Venkata Raman et ses collaborateurs. L’acte de naissance de cet effet est, lui, daté du 31 mars 1928, sous la forme du compte rendu du discours prononcé par son découvreur lors de l’inauguration de l’association scientifique d’Inde du sud le vendredi 16 mars à Bengalore.

Ces travaux sont très rapidement reconnus comme de première importance, et ils valent à son auteur le prix Nobel 1930.