Citadelle de Besançon - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture militaire

La Citadelle est bâtie au sommet d'un vaste synclinal, sur un terrain rectangulaire barré dans toute sa largeur par trois bastions successifs (les enceintes, ou fronts) derrière lesquels s'étendent trois esplanades. L'ensemble est ceinturé de remparts parcourus par des chemins de ronde et ponctués de tours de guet et d'échauguettes. Les murailles peuvent atteindre jusqu'à 15 à 20 mètres de hauteur pour une épaisseur entre 5 à 6 mètres. Pour assurer l'approvisionnement en eau, un puits de 130 mètres de profondeur est creusé dans la roche, la roue de l'imposant ouvrage ayant un diamètre de 4 mètres.

Vauban explique dans son "Traité de la défense des places" comment doit être conçu une place fortifiée :

"Les faces sont les seules exposées et toujours les premières attaquées, comme les plus accessibles des corps de place. On n'a rien trouvé de mieux jusqu'à présent pour la défense des places que les bastions dont les meilleurs sont ceux qui ont des flancs à orillons faits à la moderne, et des flancs bas intérieurs, lesquels, outre leur usage ordinaire, peuvent encore servir de souterrains quand ils ne sont pas attaqués...."

"C'est pourquoi ce n'est pas assez que les chemins couverts soient bien traversés [c'est-à-dire munis de traverses protégeant des tirs de côté], les demi-lunes doublées et bien retranchées, il est encore nécessaire de les bien défendre, et que, pour couronner l'œuvre, les bastions soient aussi bien défendus, et par conséquent bien retranchés non par des ouvrages faits à la hâte, qui ne peuvent être bons ni solides quand on attend que les attaques soient déclarées ..."

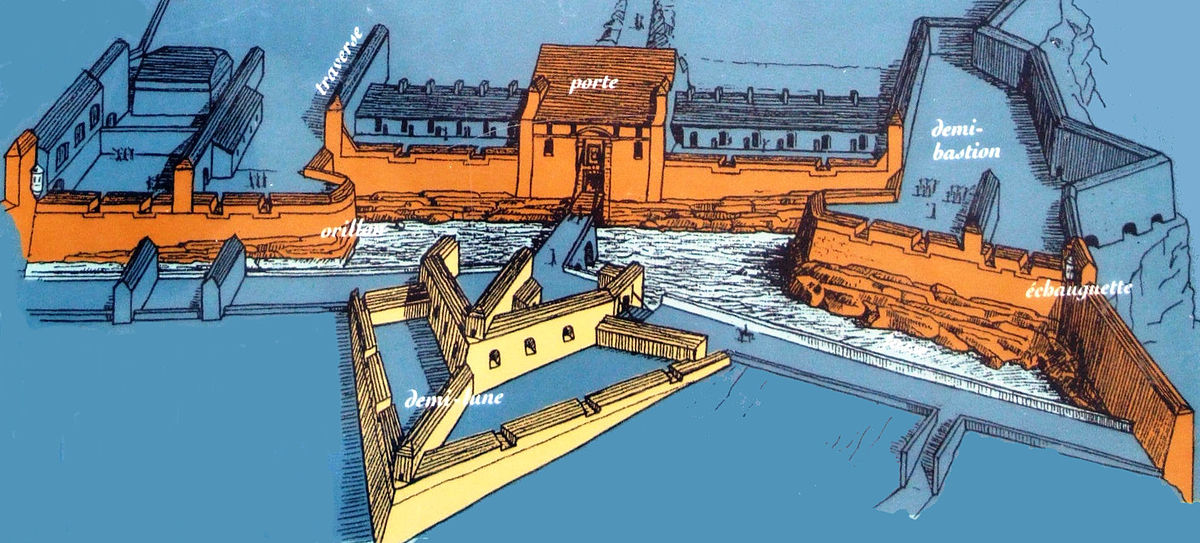

La première ligne de défense, le Front Saint-Étienne, a été construite à l'emplacement de la cathédrale éponyme, que Vauban a détruite pour élever cette défense face à la ville. Un système défensif comporte :

- En avant de la courtine est disposée une demi-lune, cernée de fossés, équipés pour le canon - le pavillon d’entrée est prolongé de chaque côté par des courtines et terminé par des demi-bastions aux extrémités.

- La courtine, qui était en fait le pan de muraille entre les 2 demi-bastions, était le point faible de la muraille

- Un fossé creusé dans la roche, qui pouvait être sec ou inondé. Il était délimité par l’escarpe (talus inférieur d’un fossé) et la contrescarpe (paroi maçonnée à l’extrémité du fossé)

- Ce fossé était franchissable par le pont dormant, qui était terminé par le pont-levis.

- Ensuite, les 2 demi-bastions protégeaient latéralement l’accès à la porte. Ils comprenaient : - une face exposée à l'ennemi et armée de canons, - le flanc qui rejoint la courtine aux bastions. Il pouvait être droit (comme au front royal) ou à orillons, c’est-à-dire abrité derrière un angle arrondi couvrant l'artillerie postée sur le flanc. On retrouve ce système à orillons sur le front Saint-Étienne.

- Enfin, deux traverses étaient disposées de chaque côté des bâtiments pour protéger des vues et tirs latéraux provenant des collines de Chaudanne et Bregille.

Donc ce système était construit de telle sorte que depuis tous les postes, on pouvait surveiller l’ennemi où qu’il soit et il était ainsi cerné. Même s’il y avait un ennemi à l’aplomb d’une muraille, plutôt que de risquer à se pencher pour l’atteindre, on pouvait le toucher depuis un autre poste. En fait, tous les angles de tirs et de vue ont été étudiés pour défendre au mieux le système défensif.

Ensuite, pour arriver au Front Royal, il y avait une vaste zone gazonnée en pente, qui forme le glacis. Ce glacis permettait, au cas où le Front Saint-Étienne soit franchi, de voir l’ennemi arriver et d’anticiper toute attaque. Autrefois, il était bien sur nu et sans arbres. À l’extrême gauche, le long de la falaise, un souterrain permettait aux défenseurs du premier front de se replier vers le front royal. Le front royal est flanqué de deux guérites de surveillance : la tour du roi et la tour de la reine. Le front Royal et le Front de Secours (à l’autre extrémité de la Citadelle) ont été édifiés par les espagnols et remaniés par Vauban. Ces fronts sont reliés par deux énormes murailles, qui épousaient presque à la perfection le relief et le rocher. À cause des vues ennemies depuis les collines des alentours, pour faire écran, Vauban a construit des murailles très solides, en calcaire, de 5 à 6 m d’épaisseur et de 15 à 20 m de haut. La partie supérieure des parapets était construite en brique car leurs éclats étaient beaucoup moins meurtriers que le calcaire. Ces murs délimitent la cour intérieure, et ils étaient surmontés d’un chemin de ronde sur lequel on pouvait déambuler pour monter la garde. De plus une dizaine d’échauguettes étaient disposées le long de ce circuit, pour servir de poste de guet et de combat. Elles étaient plus décoratives qu’efficaces car elles étaient très fragiles. Il n’en reste aujourd’hui plus qu’une ou deux.

Dans la cour, on trouve plusieurs bâtiments :

- Au centre, le bâtiment des Cadets fut construit en 1682 sur ordre de Louvois, ministre du roi Soleil. Ce bâtiment divise la cour en deux parties. C’était un casernement affecté à une école militaire qui abrita jusqu'à 600 jeunes Cadets du Roi. Au niveau de son architecture, cette caserne est divisée sur toute sa longueur par un épais mur intérieur qui mettait ses occupants à l’abri des tirs latéraux.

- Construits contre le mur fortifié, à l’abri des tirs ennemis, le magasin à poudre : bâtiment construit pour la conservation de tonneaux de poudres, particulièrement protégé et renforcé pour éviter les possibilités d'inflammation lors des tirs ainsi que les risques d'explosion. Il était construit sous une voûte en plein cintre et « à l’épreuve » (capable de résister aux bombes). Les clous et pentures étaient en bronze pour éviter les risques d’étincelle. On y entrait en sabots en bois.

- L'arsenal : il était fait pour l’entrepôt, l’entretien et la réparation d’armes. Au 1e étage, on trouvait les fusils, armes blanches, munitions, et le rez-de-chaussée était réservé pour les canon et autres engins.

- Le puits : Au XVIIe siècle, les besoins en eau étaient satisfaits par des systèmes de canalisations, mais qui pouvaient être détruits lors des premières heures d’un siège ennemi. C’est pour cette raison qu’en 1692, Vauban a construit un puits de 132 m de profondeur pour atteindre la nappe phréatique, qui fonctionnait grâce à une roue de 4 m actionnée par un homme qui y marchait à l’intérieur pour remonter les seaux d’eau. Mais comme l'eau saumâtre était imbuvable, il apporta des citernes pour récupérer l'eau de pluie. Il y en avait une par front. L’eau était quand même de qualité moyenne.

- La chapelle : Les chapelles étaient construites par Vauban dans chaque citadelle pour que la garnison puisse assister à l’office du dimanche. Les formes étaient assez simples. Il y avait peu d’ornements, si ce n’est quelques colonnes doriques. Celle-ci est dédiée à Saint Étienne, en souvenir de l’église du même nom, qui avait été rasée lors de la construction de la Citadelle.

Les bâtiments que Vauban entreprenait n’étaient pas construits au hasard et répondaient à des besoins bien spécifiques.