Complexité irréductible - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Exemples présentés

Behe et d'autres ont présenté un certain nombre d'exemples de systèmes biologiques qu'il pensent être de complexité irréductible. Les exemples donnés ne sont pas, selon la communauté scientifique dans son ensemble, probants.

L'œil

L'œil est un exemple fameux de structure présentée comme de « complexité irréductible », du fait de des nombreux éléments intriqués et sophistiqués, dépendant apparemment tous les uns des autres. Il est fréquemment cité par les partisans du dessein intelligent et du créationnisme.

Dans un passage fréquemment cité de L'Origine des espèces, Charles Darwin reconnaît lui-même que le développement de l'œil est une difficulté pour sa théorie, notant que « supposer que l'œil [...] peut avoir été formé par sélection naturelle semble, je le confesse volontiers, absurde au plus haut degré ». Cependant il continue en notant que si « la difficulté de croire que l'œil complet et parfait peut être formé par le mécanisme de la sélection naturelle, bien qu'insurmontable par notre imagination, ne peut être considérée comme réelle », et il propose un schéma grossier de lignée évolutive possible, à partir d'exemples de plus en plus complexes d'yeux de différentes espèces (Charles Darwin, L'Origine des espèces, p. 186 et suiv).

Depuis Darwin l'évolution de l'œil est bien mieux comprise. Bien que l'observation et l'analyse des ancêtres de l'œil dans les fossiles soit problématique, du fait que les tissus mous ne laissent pas d'empreintes ou de restes, la génétique et l'anatomie comparative vont dans le sens d'un ancêtre commun pour tous les yeux.

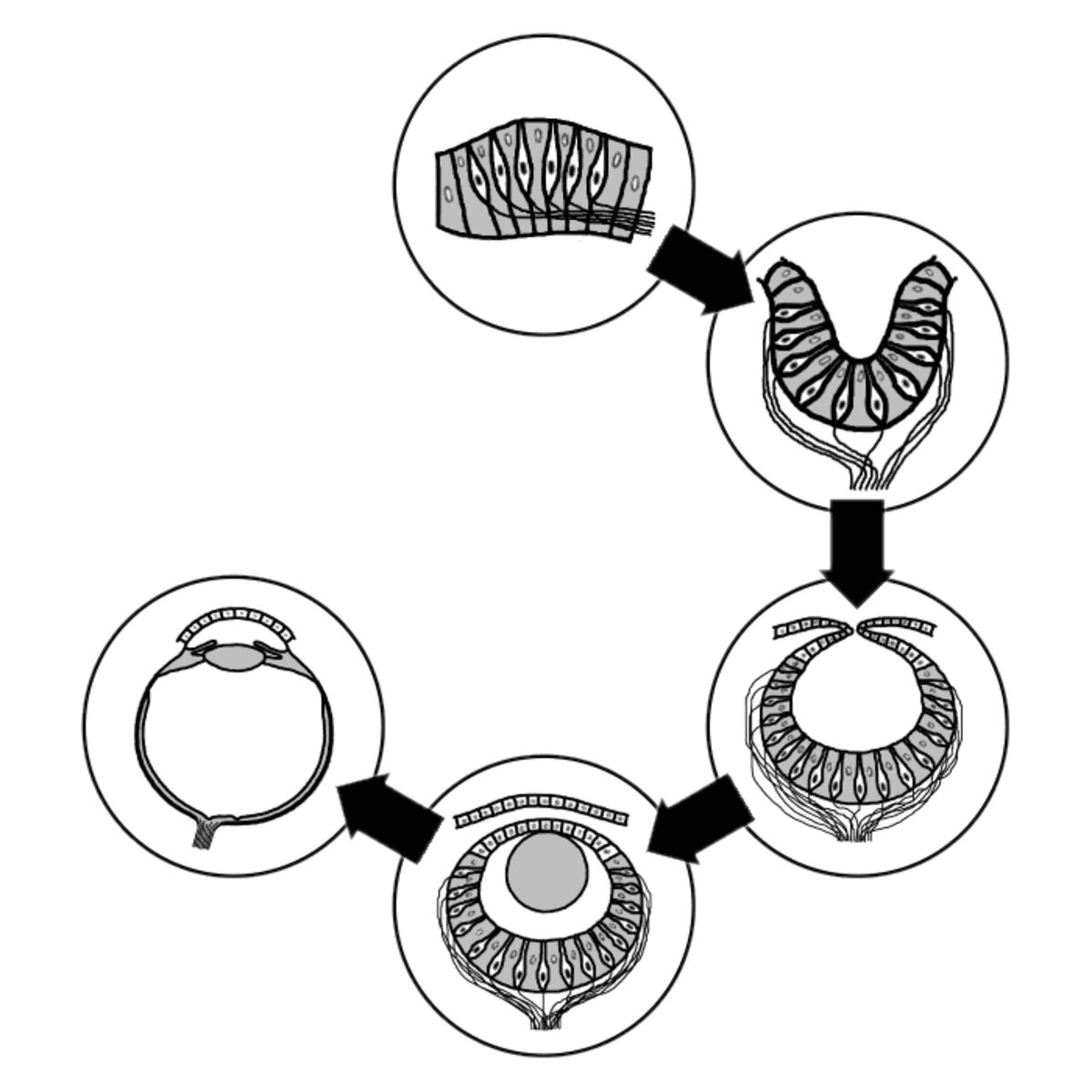

Les éléments actuels permettent de proposer des lignées évolutives possibles aboutissant aux caractéristiques anatomiques de l'œil. Un schéma évolutif possible est le suivant :

- les yeux se sont développés à partir de simples petites surfaces de cellules photoréceptrices pouvant détecter la présence ou l'absence de lumière, mais pas sa direction.

- En développant une petite dépression de ces cellules photosensibles, l'organisme obtient une meilleure perception de la source lumineuse, en permettant à la lumière de ne frapper que certaines cellules, en fonction de l'angle.

- Cette dépression se creusant, la précision de l'observation s'améliore.

- L'ouverture de l'œil se rétrécit alors pour augmenter cette précision, ce qui transforme l'œil en une chambre noire, permettant à l'organisme de percevoir les formes — le nautile est un exemple actuel d'animal ayant un tel œil. Le compromis nécessaire entre la précision ainsi obtenue, et la baisse du flux de lumière captée limite les possibilités de développement dans cette direction.

- Mais ces exigences deviennent compatibles si la couche protectrice de cellules transparentes couvrant l'ouverture vient former une lentille grossière, et l'intérieur de l'œil se remplit d'humeur qui introduit une focalisation. De cette façon, l'œil est en fait considéré par les biologistes modernes comme une structure à l'évolution relativement simple et sans mystère, et la plupart de ses évolutions majeures ont eu lieu en seulement quelques millions d'années, durant l'explosion cambrienne. Ceci est d'autant plus crédible que plusieurs dispositifs en gros équivalents existent dans la nature : l'œil des vertébrés, celui des pieuvres et celui des mouches, avec des dispositions totalement différentes.

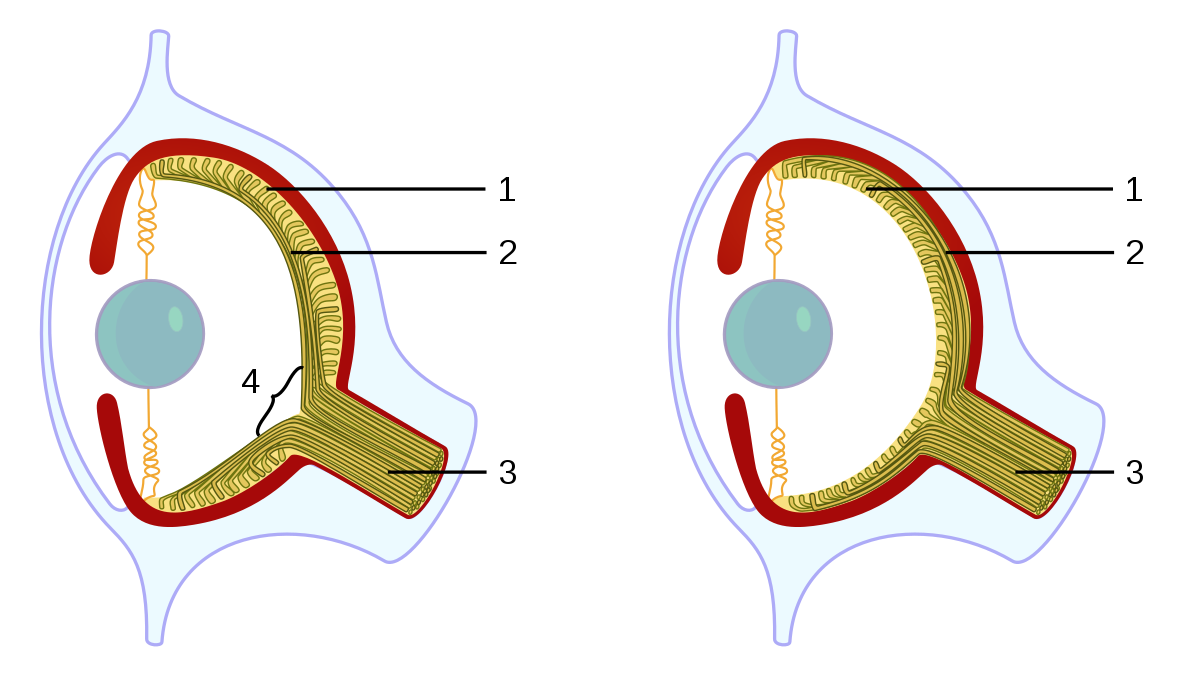

Selon Behe, si l'évolution des grandes caractéristiques anatomiques de l'œil a été bien expliquée, la complexité du détail des réactions biochimiques nécessaires à l'échelle moléculaire pour la sensibilité à la lumière, défie encore les explications. Le créationniste Jonathan Sarfati décrit l'œil comme « le plus grand défi [des évolutionnistes] en tant que superbe exemple de complexité irréductible dans la création divine », mettant particulièrement en avant la « grande complexité » de la transparence de la cornée.

Exemples en biochimie cellulaire

Michael Behe a proposé un certain nombre d'exemples de systèmes biochimiques complexes de « complexité irréductible » : le flagelle des cellules, la coagulation sanguine, et le système immunitaire.

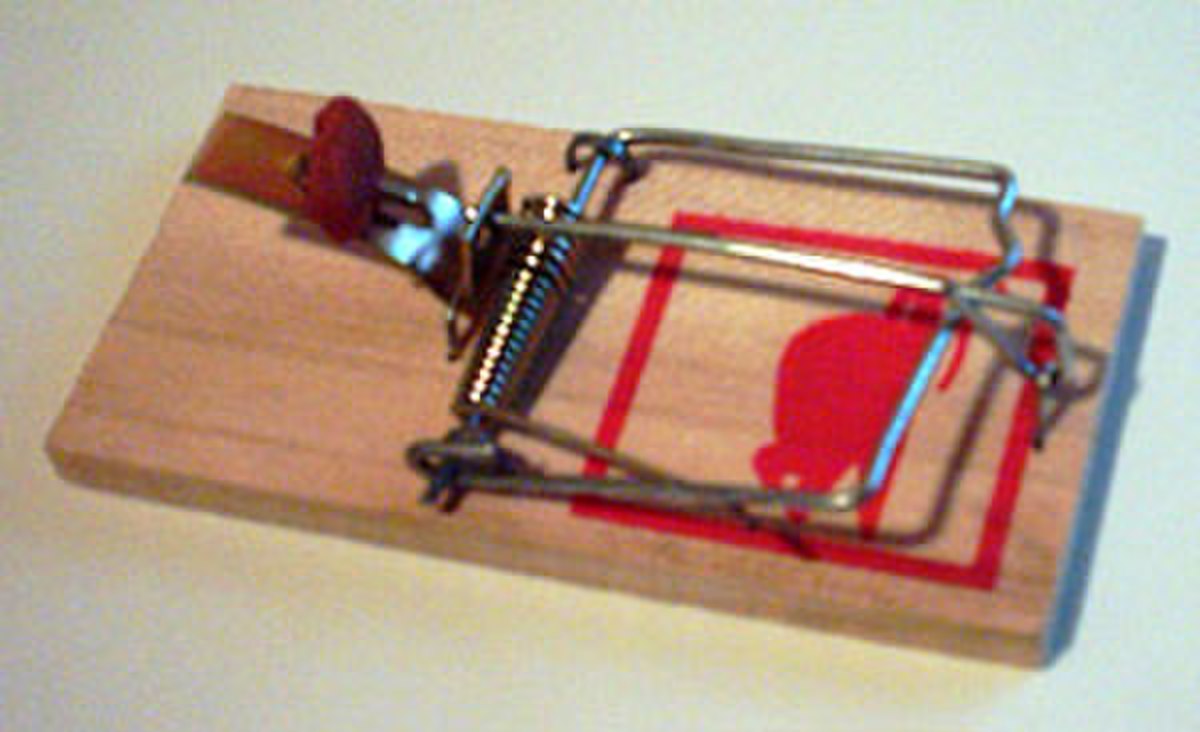

La tapette à souris

Behe utilise la tapette à souris comme exemple illustratif de ce concept. Une tapette à souris est constituée de plusieurs pièces - la base, le déclencheur, le ressort, l'arceau. Toutes ces pièces doivent être en place pour que la tapette fonctionne, et la suppression de n'importe laquelle entraîne la perte de cette fonctionnalité.

De la même façon, les systèmes biologiques nécessitent plusieurs éléments travaillant ensemble pour fonctionner. Selon lui, il n'est pas possible de trouver une succession de petites évolutions viables, car l'avantage sélectif de la fonction n'est présent que quand tous les éléments sont assemblés.

Le flagelle

Le flagelle, comme les cils de certaines cellules et bactéries, constitue un moteur moléculaire rotatif qui assure leur mobilité. Dans le cas des procaryotes (comme la bactérie E. coli), leur fonctionnement nécessite l'interaction d'un quarantaine de protéines complexes, et l'absence d'une seule de ces protéines empêche le flagelle de fonctionner.

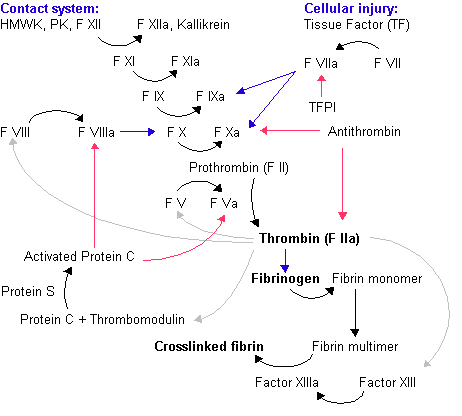

La coagulation sanguine

La coagulation sanguine chez les vertébrés se fait par une cascade complexe de processus biochimiques présentée par Behe comme un exemple de complexité irréductible.

Il en est de même des anticorps du système immunitaire, qui présentent à la fois une substance marqueur et une substance tueur, indispensables l'une et l'autre au fonctionnement.