Convulsionnaires - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Désaccord au sujet des convulsions chez les jansénistes

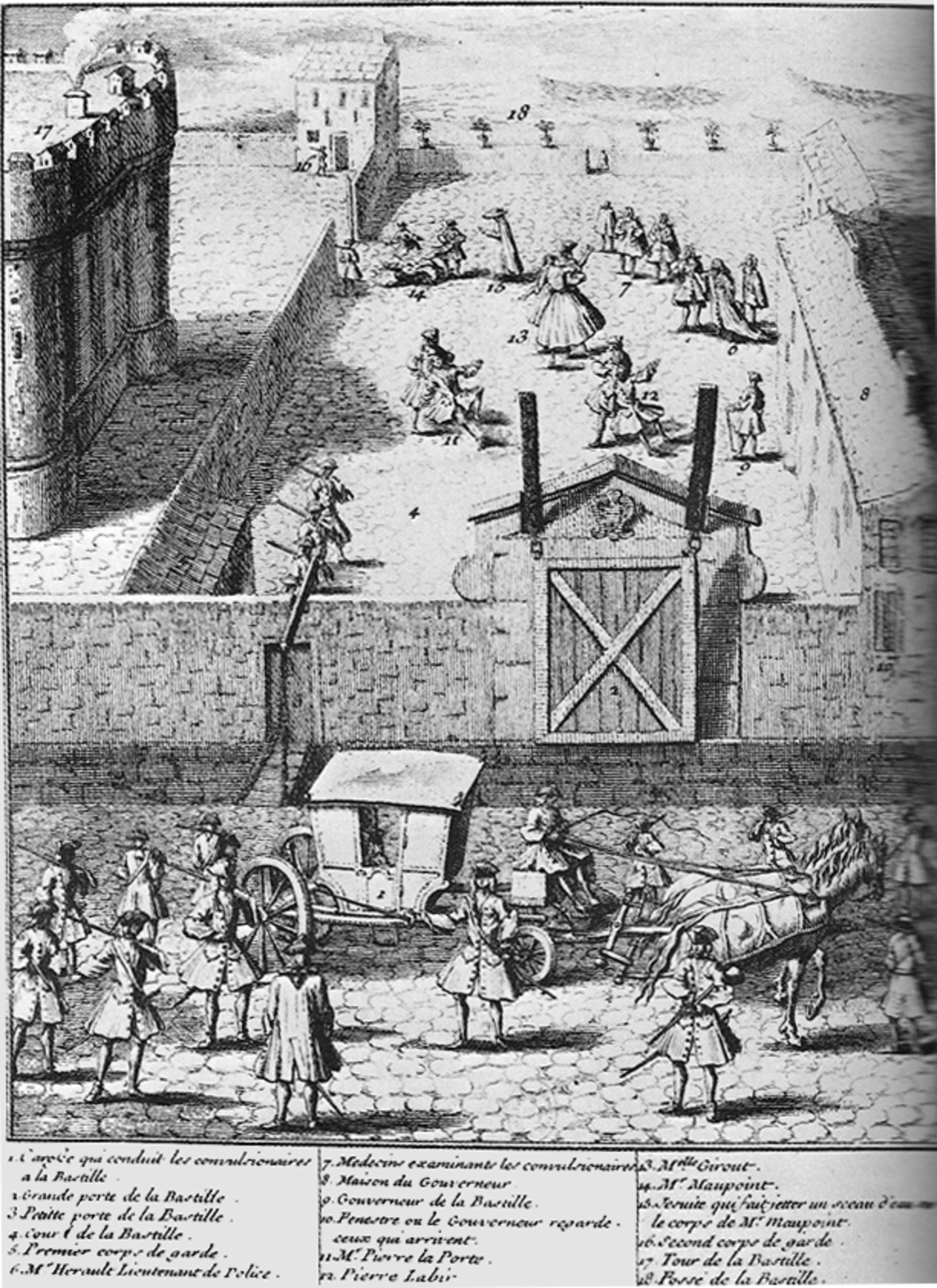

Ces séances inquiètent le pouvoir, et Louis XV, dans une ordonnance de 1733, interdit ces réunions. S'ensuit une vague d'arrestations, qui conforte les convulsionnaires dans leur idée qu'ils sont un petit nombre d'élus persécutés parce qu'ils défendent la Vérité. Ils se comparent aux chrétiens des premiers temps de l'Église.

Environ 250 convulsionnaires sont arrêtés entre 1733 et 1760. La majorité d'entre eux sont des femmes d'origine populaire et la plupart ne font que de courts séjours à la Bastille, reprenant leurs activités convulsionnaires dès leur sortie.

Une partie des jansénistes se méfie cependant de plus en plus des convulsions. Les séances sont soupçonnées d'être le lieu d'indécences et certains religieux convulsionnaires prennent une place démesurée à leurs yeux, passant pour des incarnations d'Élie, comme Pierre Vaillant qui dit être une incarnation du prophète et mène le groupe des Vaillantistes. Certains, qu'on appelle mélangistes, hésitent à condamner totalement l'Œuvre des convulsions. Ils estiment qu'il y a dedans du bon et du mauvais, sans parvenir à démêler dans les convulsions ce qui est l'œuvre de Dieu et l'œuvre d'un égarement de l'esprit humain (voire du Diable). Dans cette impossibilité de jugement, ils voient une image du monde, partagé alternativement entre le bien et le mal. Ils ne doutent pas que l'origine des convulsions soit divine, mais ils jugent que les convulsions ne sont pas toujours de qualité divine.

Chez les théologiens jansénistes, la division est assez nette : Jacques-Vincent Bidal d'Asfeld, Gabriel Nicolas Nivelle et Nicolas Petitpied condamnent fermement les convulsions. À l'inverse, Laurent-François Boursier et l'abbé d'Étemare, ainsi que les rédacteurs des Nouvelles ecclésiastiques, sont plutôt sur une position mélangiste. Le cardinal de Fleury exploite ces divisions, en subventionnant secrètement les écrits jansénistes anti-convulsionnaires. Le Parlement prend publiquement position contre l'Œuvre des convulsions en 1735, afin de ne pas perdre son crédit dans sa lutte contre le pouvoir royal.

C'est dans ce contexte que Louis Basile Carré de Montgeron tente de réconcilier jansénisme appelant et convulsionnaires, par la rédaction de son ouvrage La vérité des miracles de M. de Pâris démontrée contre M. l'Archevêque de Sens, publié et présenté au roi en 1737. Le livre a un certain succès, il est réimprimé deux fois jusqu'en 1747, mais son auteur est immédiatement incarcéré.

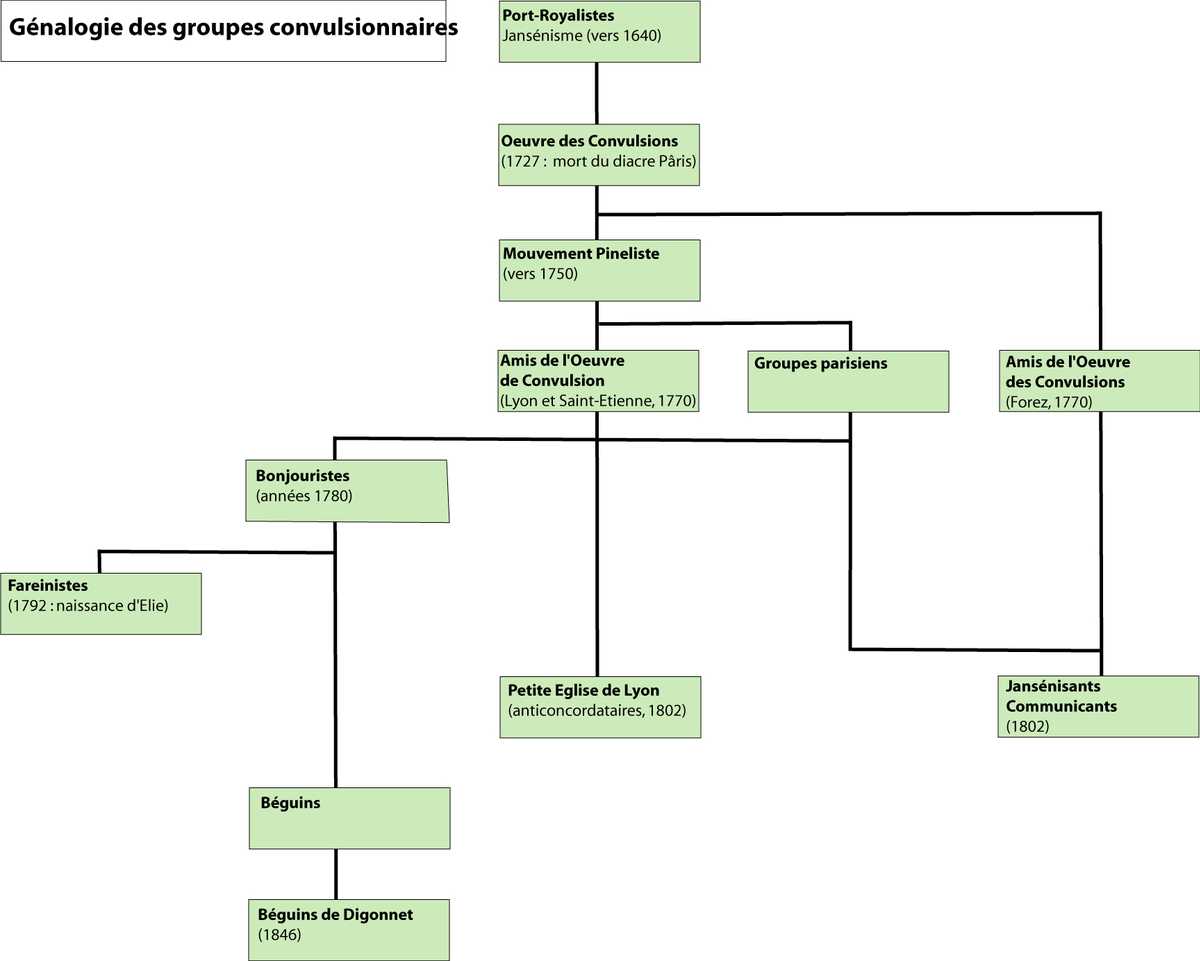

Extension du mouvement : le pinélisme

Le mouvement convulsionnaire est au départ essentiellement parisien. Mais petit à petit, il gagne les provinces, notamment par l'action de Michel Pinel, un prêtre oratorien convulsionnaire proclamé premier pontife de l'Œuvre.

Au milieu du XVIIIe siècle, il quitte son ordre et son poste de professeur à Vendôme pour se consacrer à l'« Œuvre des convulsions ». Il s'entoure de deux sœurs convulsionnaires qui prophétisent et reçoivent des secours : la sœur Angélique Babet, dite « la paysanne » d'abord (de 1734 à 1747) puis la sœur Brigitte, et à nouveau la sœur Angélique à partir de 1772.

Michel Pinel circule en France et répand une vision figuriste et organisée des temps contemporains. Il propage les convulsions notamment par l'intermédiaire de l'ordre de l'Oratoire. On le voit à Saumur, dans le Languedoc, à Lyon. Il a publié les discours des deux prophétesses dans un Horoscope des temps ou conjonctures sur l'avenir fondées sur les Saintes Écritures et sur de nouvelles révélations (sans date). Mélange de figurisme et de prophéties, cet ouvrage qui circule énormément dans la France du milieu du XVIIIe siècle annonce l'avènement prochain d'Élie et le retour des Juifs. Le thème de la conversion des juifs est particulièrement récurrent dans les discours pinélistes. C'est un préalable au retour d'Élie et au règne du Christ.

Le pinélisme s'implante particulièrement à Lyon, et de là dans toute la moitié sud de la France. C'est la branche la plus importante du mouvement convulsionnaire. Elle est également à la source de la hiérarchie convulsionnaire : Michel Pinel, le Pontife, est assisté par ses prophétesses (Angélique devient d'ailleurs « secrétaire du défunt » lorsqu'il meurt en 1777 et continue son œuvre), gardant le siège de l'Œuvre à Paris. Des chefs régionaux (prêtres le plus souvent) se réunissent régulièrement et adressent aux sœurs leurs demandes. Eux-mêmes sont épaulés par des ministres qui dirigent les assemblées locales, avec des frères et des sœurs convulsionnaires de moindre importance. Certains laïcs sont chargés de défendre « au-dehors » et en public la cause de l'Œuvre, tandis que les clercs restent plus en retrait.