Convulsionnaires - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L’enfermement et les grands secours

La condamnation des convulsions pousse les adeptes à se renfermer encore davantage dans des groupes clandestins et de plus en plus marginalisés. Les secours deviennent « meurtriers », c'est-à-dire qu'on utilise des objets qui augmentent la violence des séances.

Les secours sont observés par des médecins, curieux de vérifier si les convulsionnaires ne simulent pas leurs tortures. Ainsi l'un d'eux, interrogé par un lieutenant de police, divise-t-il les secours en cinq classes :

« Première classe : coups de poing et de pieds, foulements de pieds sur le corps, tirement de membres.

Deuxième classe : pressions violentes.

Cinquième classe : crucifiement. »

Troisième classe : coups de bûches.

Quatrième classe : secours d'épées perçantes et non perçantes, et clous enfoncés dans les diverses parties du corps à coups de marteau.

Plus le mouvement est marginalisé, plus les séances de secours sont des représentations de scènes : ainsi, le corps d'une « sœur » est labouré à coups de bêche, frappé à coups de chaînes et de marteaux, griffé avec des cardes de perruquier, avant d'être lapidée pendant un « voyage au calvaire » au mont Valérien, puis enterrée vive. Les frères ou sœurs suppliciés ne se plaignent pas de la douleur, au contraire. Ils la goûtent et demandent davantage de supplices, estimant être soulagés par ces secours : « La bûche ne pouvait lui suffire mais pour l'épée qui la soulageait bien davantage, elle la baisait et la caressait comme quelque chose qu'un enfant aimerait beaucoup. En général, les secouristes sont plutôt tendus de fatigue que la sœur rassasiée de secours. Elle a dit : « que Dieu se choisira les enfans qui se retireront dans des coins et qui sentiront là tous les coups que l'on porte à notre bonne mère l'Église ». »

Le secours suprême est la crucifixion. Elle est pratiquée sur quelques frères ou sœurs très en vue dans le mouvement, et parfois très régulièrement, à partir de la fin des années 1750. Ainsi un jeune homme a été crucifié dix-huit fois en six mois en 1765. Cette crucifixion est l'identification totale du corps du chrétien au corps du Christ crucifié. La pratique de la crucifixion finit par supplanter les autres secours et se passe de discours connexe ou de commentaires : « Il y a actuellement à la fin de 1783 beaucoup de crucifiements et d'opérations surnaturelles des plus prodigieuses où les convulsionnaires conservent toute leur présence d'esprit. Il y a peu de discours en comparaison de ce qui a été jusqu'alors. ».

Les partisans des grands secours ne sont pas forcément des convulsionnaires coupés de la réalité et enfermés dans une logique sectaire. Augustin Gazier souligne ainsi le paradoxe de ces personnes, tout à fait respectées dans leur vie publique, et adeptes des secours les plus violents dans leur intimité :

« Il ne l'était pas davantage (fou), l'avocat au Parlement Olivier Pinault, qui a publié des ouvrages estimés, notamment une bonne édition des Lois ecclésiastiques du célèbre jurisconsulte de Héricourt, et qui fut jusqu'à la Révolution, sous le nom de Frère Pierre, le plus qualifié des convulsionnaires. Il a joué dans ce qu'on appelle l'Œuvre des convulsions, à titre d'acteur, de témoin et d'orateur, un rôle de tout premier ordre […]. Il a même, au dires de quelques-uns, été crucifié un certain nombre de fois, ce qui ne l'empêchait point d'exercer sa profession d'avocat, de plaider avec succès et d'être très considéré par ses confrères »

Le recrutement parisien, étudié par Catherine Maire, met en évidence tout d'abord le nombre de femmes dans les séances convulsionnaires. Elles sont plus de 60 % et ont un rôle très central dans les secours et prophéties. Certaines « sœurs » font même figure de chefs du mouvement, ou au moins d'inspiratrices : la sœur Angélique Babet, dite « la paysanne », la sœur Brigitte ou la sœur Holda (au tournant du XVIIIe siècle et du XIXe siècle) sont ainsi les figures centrales de groupes de plus en plus restreints. Elles reçoivent des secours très violents, prophétisent et correspondent avec les autres groupes.

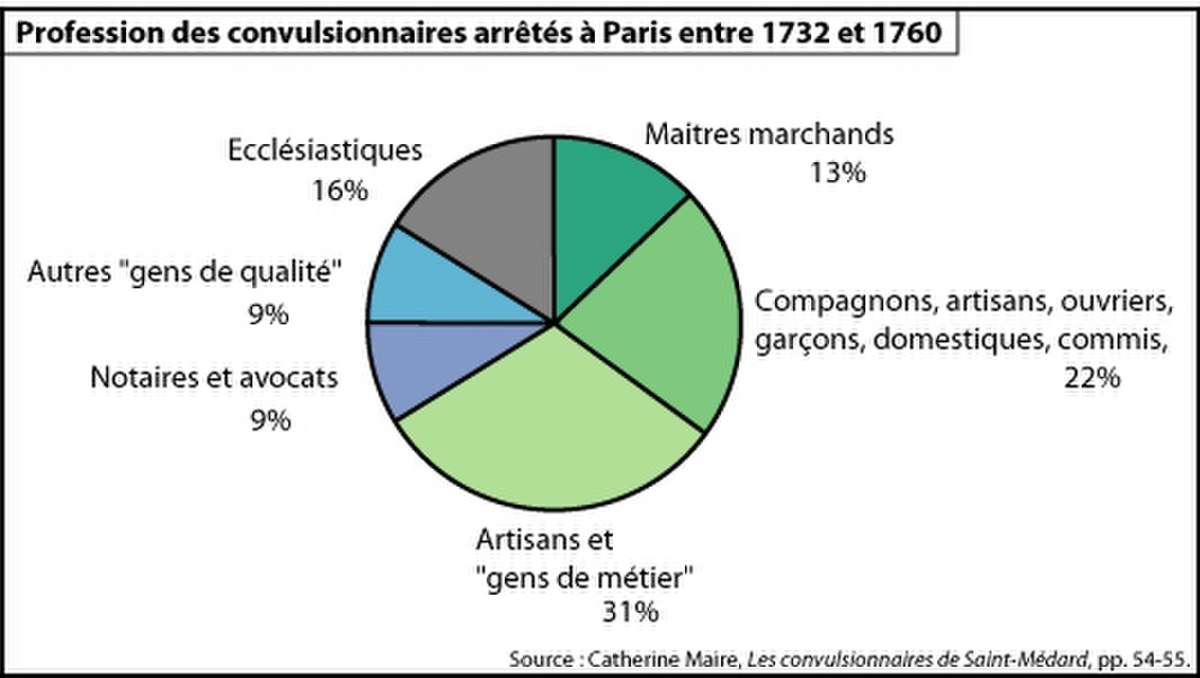

Socialement, les groupes parisiens sont essentiellement constitués par la classe moyenne : 66 % des indications de profession s'y concentrent, avec une majorité d'artisans et de « gens de métier », mais aussi 13 % de maîtres marchands et 22 % de compagnons, apprentis, domestiques, commis et ouvriers. La part du clergé est assez faible : 16 % et celle des « gens de qualité » approche les 18 %, dont la moitié sont des notaires ou avocats.