Convulsionnaires - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les convulsionnaires dans l'histoire de la psychiatrie

Le mouvement convulsionnaire, par son côté spectaculaire et déroutant, a intéressé les médecins dès le XVIIIe siècle, mais il a également une place particulière dans l'histoire de la psychiatrie au XIXe siècle. « À la faveur de la science psychologique naissante, les convulsions parisiennes vont représenter l'accident exemplaire, la pathologie essentielle à déchiffrer ».

Les convulsionnaires vus par les partisans du magnétisme animal

Le mouvement convulsionnaire est, tout d'abord, revendiqué par les partisans du magnétisme animal. Ainsi le médecin Alexandre Bertrand note les ressemblances entre les convulsions et l'état des patients magnétisés lors des traitements collectifs introduits à Paris par le médecin allemand Franz Anton Mesmer dès 1780. Lors des traitements collectifs de Mesmer se manifestent également des phénomènes contagieux de convulsions, dites « crises magnétiques », au cours desquelles les patients, surtout des femmes, perdent leur contrôle et sont pris de convulsions. Mesmer considère que ces convulsions ont une vertu thérapeutique en ce qu'elles indiquent que le fluide, renforcé par les passes magnétiques, surmonte l'obstacle qui s'opposait à sa circulation dans le corps du malade.

Des témoins décrivent ces crises : « La respiration était précipitée ; elle étendait les deux bras derrière le dos en les tordant fortement, et en penchant le corps en devant ; il y a eu un tremblement général de tout le corps ; le claquement de dents est devenu si bruyant qu'il pouvait être entendu du dehors ; elle s'est mordu la main, et assez fort pour que les dents soient restées marquées ». « M (X) a conté à Mr André et à Mr de Lalane qu'il a été très étonné d'une magnétisée qui lui a demandé des coups de poing sur le dos. […] Ne se sentant pas encore soulagée, elle a demandé qu'on prit un bâton. On lui a donné par degré jusqu'à une violence à briser les os. On a cessé par fatigue et la personne a dit qu'elle n'était pas pleinement soulagée. […] Cependant cela les rend très empressés à rechercher les écrits sur les convulsions et le livre de M. de Montgeron ».

Les convulsions demeurent chez certains successeurs de Mesmer, comme chez Puységur, pour qui elles ne sont plus le modèle d'entrée dans la crise mais le prix à payer pour la guérison de certaines maladies. Puységur n'encourage pas leur expression mais déclare qu'« il est rare qu'une maladie chronique se guérisse sans le passage de crises violentes, soit convulsives soit autrement ».

Bertrand souligne que l'on retrouve des caractéristiques similaires entre les convulsionnaires et les somnambules de Puységur, notamment les phénomènes de « lucidité magnétique » par lesquels « les convulsionnaires avertissaient, d'une manière surnaturelle, des maux dont étaient atteintes les personnes qui venaient les consulter [et] comme les somnambules aujourd'hui prétendaient pouvoir donner des renseignements positifs sur la marche de la maladie, son mode de terminaison, etc. ». Autre similitude, la crise de convulsion, comme l'état somnambulique, donne souvent « aux convulsionnaires beaucoup plus d'esprit, de pénétration et d'intelligence qu'ils n'en avaient dans leur état ordinaire ».

Les convulsionnaires vus par les premiers aliénistes

Au début du XIXe siècle, les premiers aliénistes qui se penchent sur l'étude de l'hystérie, ont d'une manière ou d'une autre un lien avec le jansénisme et les convulsionnaires : Antoine-Athanase Royer-Collard, médecin en chef de la maison d'aliénés de Charenton, est comme son frère Pierre-Paul Royer-Collard un produit de l'éducation oratorienne, jansénisante et figuriste de la fin du XVIIIe siècle. Son confrère François Guéneau de Mussy, également médecin à Charenton, est issu d'une famille janséniste de Semur-en-Auxois, ancien élève des oratoriens de Lyon, et époux de Julie Bergasse, une nièce de Nicolas Bergasse appartenant à une des grandes familles de la Petite Église de Lyon.

En 1845, un autre médecin de Charenton, le docteur Calmeil, consacre un chapitre aux convulsionnaires dans son traité De la folie considérée sous le point de vue pathologique, philosophique, historique et judiciaire. Il considère que les convulsionnaires souffrent d'un délire qu'il appelle « théomanie extato-convulsive » :

« On s'aperçoit tout de suite de la ressemblance qui existe entre les habitudes des convulsionnaires jansénistes et celles de certains lypémaniaques qui, bien que séquestrés, se mettent sans cesse en opposition avec les ordres de la médecine […] et qui s'imaginent se rendre agréables à Dieu en se livrant à toutes ces extravagances. […] L'occlusion des sens et la concentration du travail intellectuel semblaient poussés tellement avant, sur quelques malades, qu'il leur arrivait des rester plongés, plus ou moins longtemps, dans un état qui n'était pas sans analogie avec la catalepsie ; dans leur langage, les convulsionnaires désignaient cette sorte de ravissement sous le nom d'« état de mort ». »

Les convulsionnaires sont donc classés parmi les malades mentaux, et non plus seulement comme des dissidents religieux, des imposteurs ou des fanatiques. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la révision radicale du concept d'hystérie, sous l'impulsion du fondateur de la neurologie française Jean-Martin Charcot et de ses collaborateurs de l'École de la Salpêtrière, remet en lumière les études sur les convulsionnaires.

En 1870, Charcot obtient la responsabilité d'un service spécial réservé à un grand nombre de femmes souffrant de convulsions. Il cherche alors à établir les critères qui permettent de distinguer les convulsions épileptiques des convulsions hystériques. Autant la phase de convulsions simples du cimetière Saint-Médard ne lui pose pas de problème, car il y voit des cas « bien avérés de contracture permanente des hystériques », autant les secours le font s'interroger.

Il rejette la thèse de la simulation systématique : « Dans l'épidémie de Saint-Médard, par exemple, les coups d'épée que l'on portait aux convulsionnaires ne produisaient pas, dit-on, d'hémorragie. La réalité du fait ne peut être repoussée sans examen. ». Il admet cependant la possibilité d'une exagération dans les récits des séances de secours. Il réfute cependant son prédécesseur, le docteur Hecquet, qui ne voit dans les séances de secours que « lubricité ». Pour lui, « il est beaucoup plus simple et beaucoup plus légitime d'admettre que les secours - à part les amplifications suggérées par l'amour de la notoriété - répondaient à une pratique toute empirique, et dont le résultat était de produire un amendement réel dans les tourments de l'attaque hystérique. ».

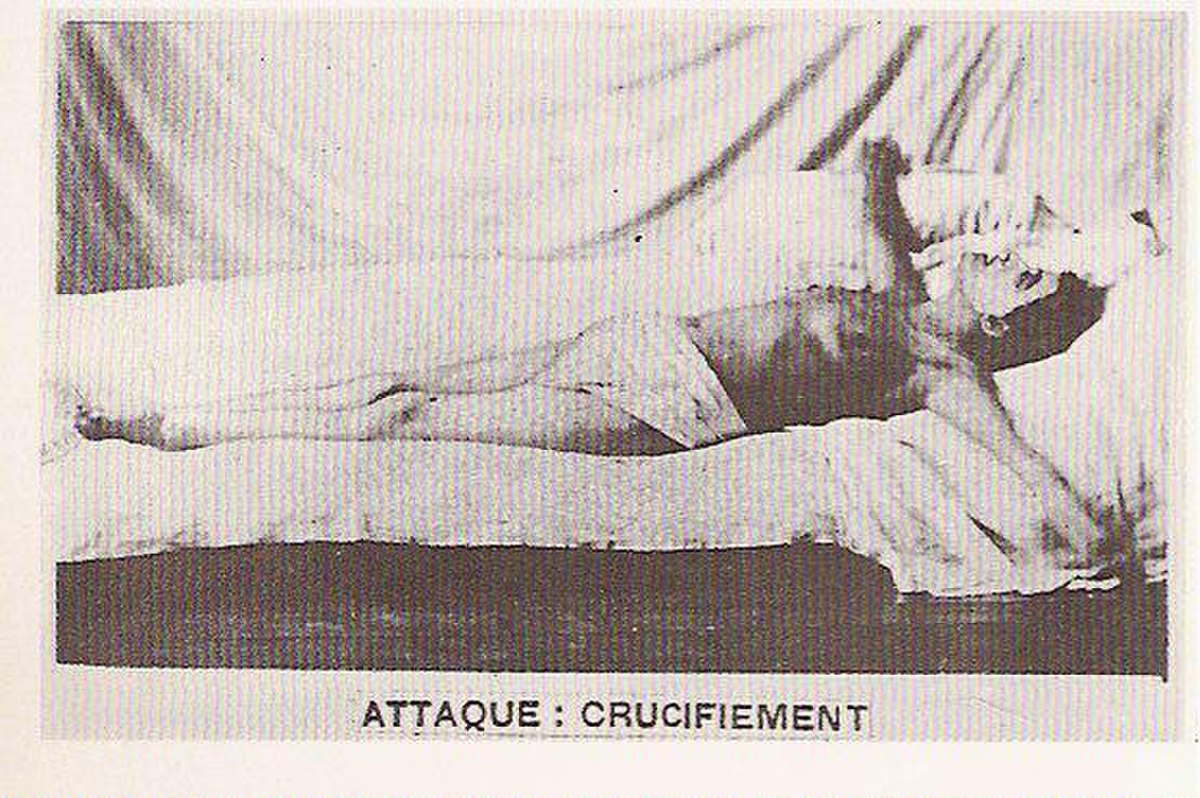

Les convulsionnaires deviennent un cas d'école pour les neurologues et les psychiatres de la fin du XIXe siècle. L’Iconographie photographique de la Salpêtrière de 1877 les évoque au sujet des crucifixions mystiques. Il en va de même avec certains récits de médecins qui lisent et relisent La vérité des miracles… de Louis Basile Carré de Montgeron, ouvrage considéré comme une source très riche sur l'hystérie : « Le curieux livre de Carré de Montgeron dans lequel il expose avec tant de soin l'histoire de la maladie et de la guérison de quelques-uns des miraculés devient pour nous comme un recueil d'observations médicales qui, par la précision des détails, nous permet de reconnaître la véritable nature des accidents morbides dont il est parlé. »

Certains psychiatres s'exercent à poser des diagnostics à partir du livre de Montgeron ou des gravures de Jean Restout qui l'ornent.

Les convulsionnaires vus par les psychanalystes

Avec l'arrivée de la psychanalyse au XXe siècle, l'intérêt pour les convulsionnaires ne faiblit pas dans le milieu médical mais il est interprété différemment, sous la notion de « discours de l'hystérique ». Le convulsionnaire incarne ainsi la subversion lorsqu'il s'oppose à la rationalité et au pouvoir. Il est, comme sous le jouet d'un chef charismatique, manipulable et manipulé selon le milieu psychique où il vit. Il entre en convulsion ou s'arrête selon qu'il est dans une position de subversion ou d'obéissance. Le psychanalyste Octave Mannoni situe les convulsionnaires comme une étape historique entre les phénomènes de possession et le transfert psychanalytique : « le transfert est ce qui nous reste de la possession, et on l'obtient par une série de soustractions. On élimine le diable, restent les convulsionnaires. On élimine les reliques, restent les « magnétisés » de Mesmer. On élimine le baquet, on a l'hypnose et le « rapport ». On élimine l'hypnose, il reste : le transfert ».