Convulsionnaires - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le diacre Pâris et le cimetière de Saint-Médard

Autour de la tombe de François de Pâris, dans le cimetière de l'église Saint-Médard à Paris, ont lieu successivement entre 1727 et 1732 des guérisons miraculeuses et des « crises de dévotion » se manifestant chez les fidèles par des convulsions généralisées.

François de Pâris, un diacre célèbre pour sa charité dans le quartier Saint-Médard de Paris, meurt le 1er mai 1727 en léguant tous ses biens aux pauvres et des miracles commencent sur sa tombe dès le jour de son enterrement : peu après l'inhumation une femme paralysée du bras se déclare guérie. Très vite le cimetière est fréquenté par des curieux, des malades, des parisiens de toutes conditions dont le comportement étrange s'explique par le fait que le défunt diacre est considéré comme un saint par le peuple. Certains malades touchent sa tombe dans l'espoir d'être guéris. D'autres se couchent dessus ou prélèvent la terre qui l'entoure, y voyant une relique aux propriétés miraculeuses.

À partir de juin 1731, les guérisons soudaines se multiplient et certains malades commencent à présenter des mouvements convulsifs dans le cimetière. Un scandale a même lieu le 7 août 1731 : une dame Delorme, souhaitant se moquer des miracles auxquels elle ne croit pas, se rend au cimetière et se retrouve soudainement frappée de paralysie. Elle avoue devant notaire son intention de dénigrer les miracles et cette affaire pousse l'archevêque de Paris, monseigneur de Vintimille, à affirmer dans un mandement qu'ils sont faux, et que ce culte des reliques doit cesser.

Les convulsions paraissent scandaleuses et sont dénoncées par la police royale : « Ce qu'il y a de plus scandaleux », dit un indicateur, « c'est d'y voir des jeunes filles assez jolies et bien faites entre les bras des hommes, qui, en les secourant, peuvent contenter certaines passions, car elles sont deux ou trois heures la gorge et les seins découverts, les juppes basses, les jambes en l'air… ». Appelés à juger, les médecins du roi ne voient dans le phénomène qu'une imposture. Cet aspect scabreux des scènes de convulsions n'échappe pas à la police du roi : le 27 janvier 1732, une ordonnance du roi déclare qu'on cherche à Saint-Médard à abuser de la crédulité du peuple et, en conséquence, le cimetière est fermé. Immédiatement, un petit distique ironique fleurit et se répand dans Paris : « De par le roi, défense à Dieu / De faire miracle en ce lieu. »

Le phénomène des convulsionnaires devient vite très populaire et, comme dans la querelle des Appelants, son aspect religieux n'y sert que de prétexte dans les prises de position contrastées qu'il suscite :

« Car voilà dans cette ville deux partis bien formés sous prétexte de religion, les jansénistes et les molinistes, sur des faits, des distinctions et des interprétations que la plupart des uns et des autres n'entendent pas ; mais qu'importe ! Le parti des jansénistes est plus fort de vrai et entêté comme un diable. Les femmes, femmelettes, jusqu'aux femmes de chambre qui s'y feraient hacher. »

Les prophéties convulsionnaires

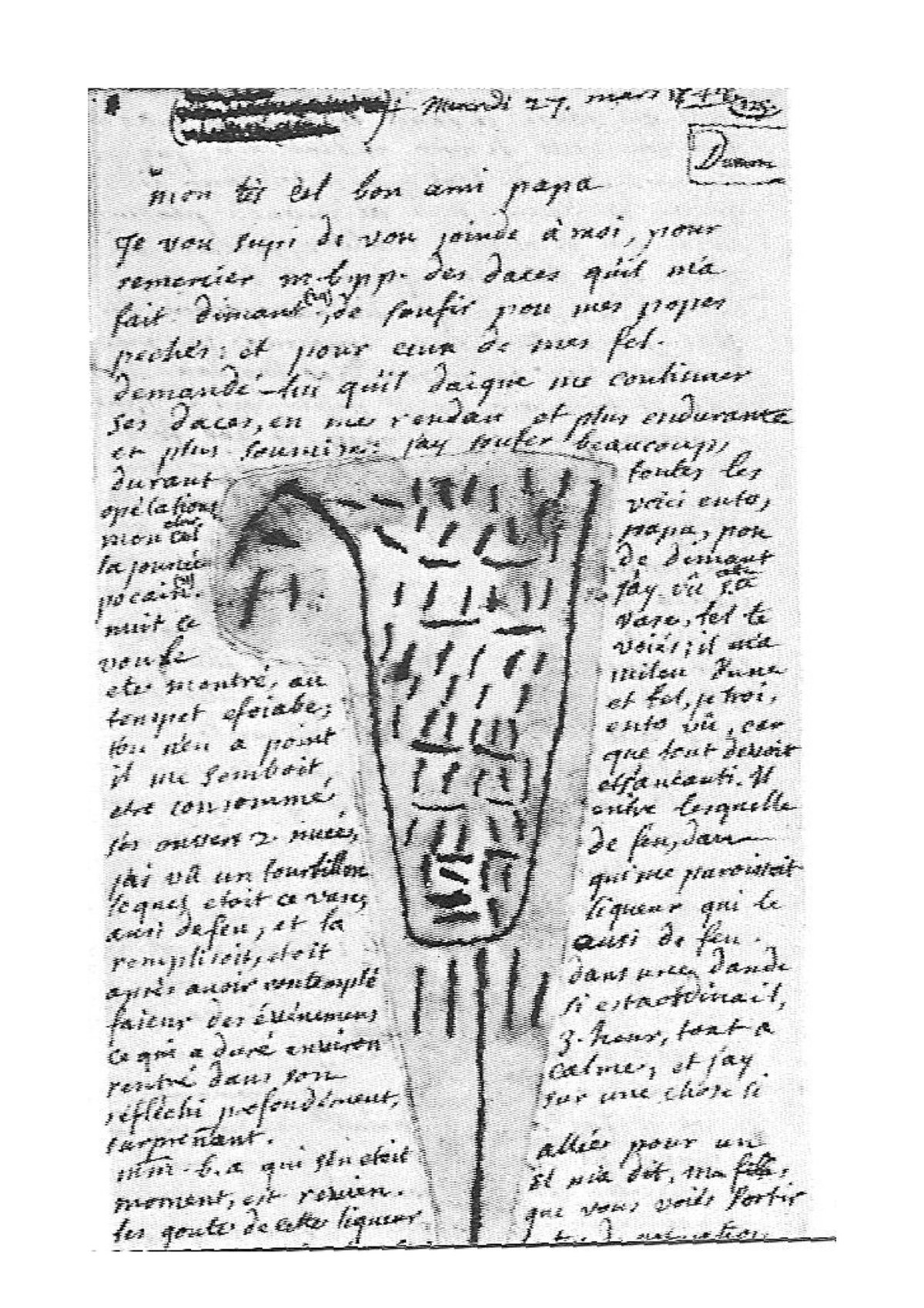

Les secours s'accompagnent de discours, soigneusement pris en note par les assistants. Dans ces discours, le figurisme est très présent. Il y a deux types principaux de discours. D'une part, des discours relatant des visions qu'ont les convulsionnaires pendant les séances de secours, et d'autre part des discours apparemment incohérents ou exprimés en langues étrangères.

Le premier type de discours est de nature souvent prophétique. Le convulsionnaire décrit des visions de style apocalyptique :

« La sœur Font. retombe en convulsions sur les six heures et demi du matin à terre et appuyée sur une sœur dit : Ô Capharnaüm, ville impénitente, ville orgueilleuse, t'élèveras-tu toujours jusqu'au ciel, ville détestable. Ô ville qui persécute les saints, ville qui met à mort les enfants de Dieu, ville toute remplie de la plus superbe vanité, ville toute remplie de l'orgueüil et de l'impureté de Sodome, ville où les démons des vices font leur demeure et leur thrône, ville de bonne chère, d'oisiveté et de fainéantise dans les petits et dans les grands, ville où les ministres du Seigneur en jurant en son nom sacrifient tout à la fois à deux idoles [formulaire et constitution] qu'il déteste et qu'il abhorre. Ah ! Ville où le prince des ténèbres regne de toutes parts et où il semble dominer les enfans de Dieu en les faisant jetter par ses supots dans de noires et obscures prisons. »

Les convulsionnaires font très souvent des « voyages » qu'ils racontent au fur et à mesure, ou une fois que la séance est terminée. Ces récits pris en note par les spectateurs mettent souvent en scène la Jérusalem céleste :

« Description de ce que je puis resouvenir de la vision qu'il a plu à Dieu de me donner en convulsion. […] Je me suis trouvé dans une ville superbe tant par la beauté et la richesse de ses édifices que par le bonheur et la félicité de ses habitants. Le soleil qui l'éclairait n'occupait pas un point du firmament comme le notre mais remplissait tout le ciel visible. En le considérant du lieu spacieux et élevé où j'étais, il ne bordait son étendue qu'à l'horizon et il couvrait de sa grandeur le firmament de tous côtés. […] J'appercevais aisément une multitude de personnes qui chantaient par petites troupes dans chaque maison et d'autres qui étaient assis et qui mangeaient toutes sortes de fruits. Autant ils en arrachaient aux arbres, autant il s'en formaient tout d'un coup de nouveaux et tout cela n'était que de l'or embrasé en transparence comme le verre… »

Les plus étranges discours convulsionnaires sont incompréhensibles. Reflétant l'état d'esprit perturbé des frères et sœurs, ils sont soit composés de répétitions de mots, soit des discours au ton enfantin, à l'image de la relation qu'ont parfois certaines sœurs convulsionnaires avec leurs directeurs de conscience, qu'elles appellent « papa ». Pour Catherine Maire, un discours tel que celui de Madame Laveine en 1736 (« Nos amis brouille, brouille, nos parents brouille, brouille brouille, nos bienfaicteurs brouille brouille, nos pères brouille brouille, nos conducteurs brouille brouille, nos maîtres brouille brouille, nos pontifes brouille brouille, nos juges brouille brouille… ») reflète l'intense désarroi de ces groupes marginalisés dans leur vision apocalyptique et figuriste de l'Église et des temps contemporains. Ils relativisent également le qualificatif de millénariste fréquemment accolé au mouvement convulsionnaire, puisqu'ils ne promettent pas de paradis proche, le monde étant « complètement dans l'erreur et les ténèbres depuis la promulgation de la Bulle Unigenitus. Plus de direction ferme : leur univers est de part en part menacé par la perte de la topographie et des repères religieux traditionnels. »