Éducation au Mali - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Politique de l’éducation

Le Prodec

En 1996, faisant face aux critiques du système éducatif et de ses faiblesses, les autorités maliennes décident de mettre en place un programme pluriannuel. En 1999 est validé avec la Banque mondiale le Programme décennal de développement de l’éducation (PRODEC) qui fixe comme objectif d’atteindre un taux brut de scolarisation de 95% au premier cycle de l’enseignement fondamental à l’horizon 2010. Onze axes prioritaires sont définis :

- Une éducation de base de qualité pour tous

- Un enseignement professionnel adapté aux besoins de l’économie

- Un enseignement secondaire général et technique rénové et performant

- Un enseignement supérieur de qualité adapté aux besoins prioritaires et aux coûts maîtrisés

- Une utilisation des langues maternelles parallèlement à celle du français ;

- Une politique du livre et du matériel didactique et opérationnel ;

- Une politique soutenue de formation des enseignants ;

- Un partenariat véritable autour de l’école ;

- Une restructuration et un ajustement institutionnel nécessaires à la refondation du système éducatif ;

- Une politique de communication centrée sur le dialogue et la concertation entre tous les partenaires ;

- Une politique de financement soutenue, rééquilibrée, rationnelle et s’inscrivant dans la décentralisation.

La part de l’éducation dans le budget de l’État est passée de 26,60% en 2001 à 30,06% en 2004. Sur la période 2001-2004, 2 812 salles de classes ont été construites, 4 Instituts de formation des maîtres (IFM à Sikasso, Koro, Tominian et Nara) et 9 Centres d’animation pédagogique (CAP).

Le Prodec a obtenu des résultats au niveau quantitatif. Le nombre d’élèves a presque triplé entre 1991/1992 et 2000/2001.

| Niveau | 1991/1992 | 2000/2001 |

|---|---|---|

| Enseignement préscolaire et spécialisé | 10 000 | 24140 |

| Enseignement fondamental | 510 000 | 1 385 000 |

| Enseignement secondaire, technique et spécialisé | 23 630 | 86 158 |

| Total | 543 630 | 1 495 298 |

L’accès à l’éducation de base est passé de 47,8% en 1996-1997 à 72% en 2004-2005.

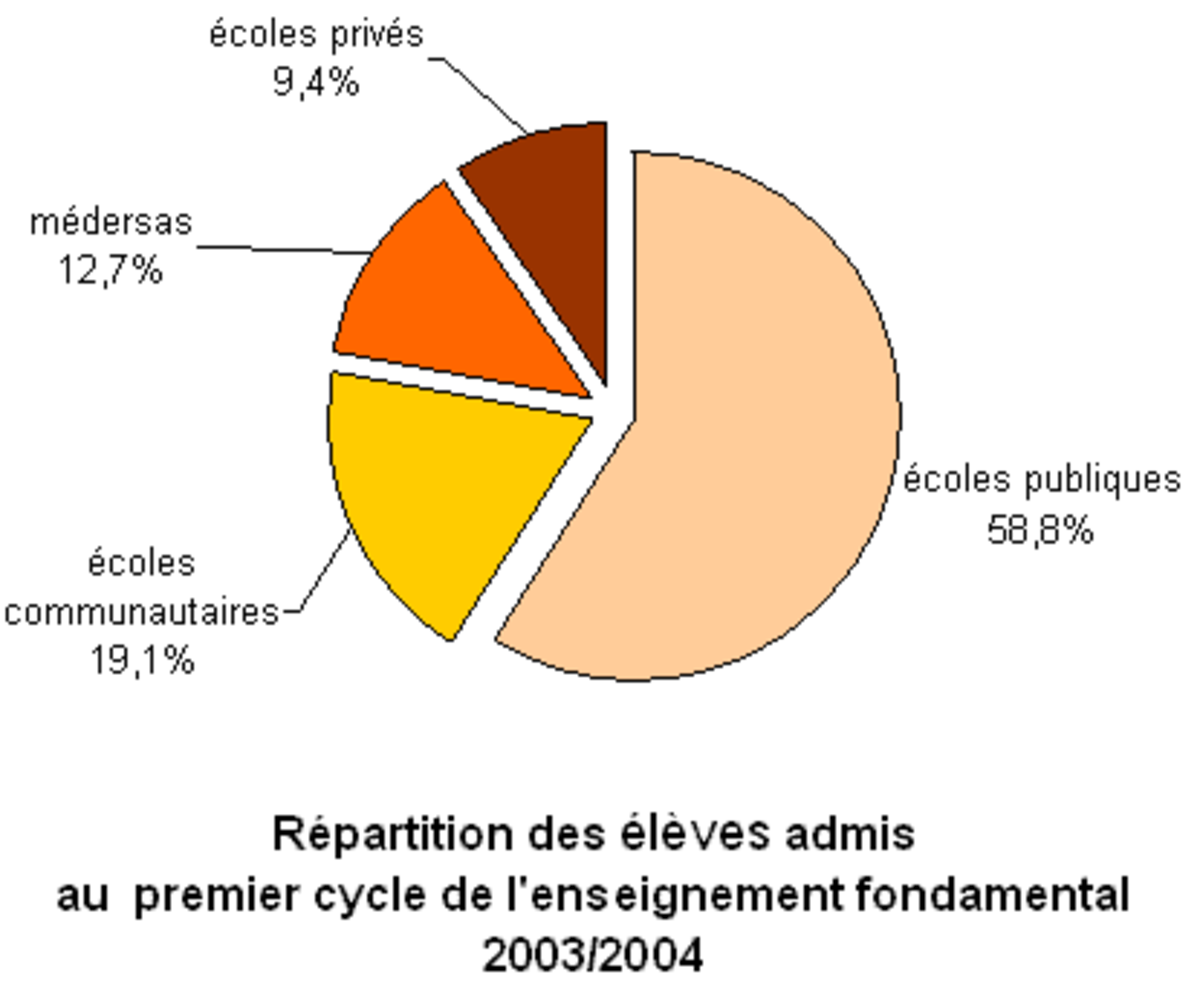

La hausse de la scolarisation implique pour une part importante les écoles privées ou communautaires.

| 2001/2002 | 2003/2004 | |

|---|---|---|

| Écoles publiques | 61,3 % | 58,8 % |

| Écoles communautaires | 18,3 % | 19,1% |

| Médersas | 10,5 % | 12,7% |

| Écoles privées | 9,9 % | 9,4 % |

Le PISE

Le Programme d’investissement sectoriel de l’éducation (PISE) est la traduction opérationnelle du Prodec. Il est prévu de se dérouler en trois phases.

La première phase (2000 –2004 prorogée à 2005) a porté sur l’amélioration de l'accès, de la scolarisation, de la qualité des apprentissages et des enseignements et le renforcement des capacités du système éducatif. Il s’est traduit par la construction de 3 337 salles de classe, la construction et l'équipement de 5 lycées publics, de 50 centres d'animation pédagogique (CAP), de 3 académies d'enseignement, de 7 instituts de formation des maîtres et de 3 instituts de formation professionnelle. Le taux brut de scolarisation au premier cycle de l'enseignement fondamental qui est passé de 61 à 74 % entre 2001 et 2005. Cependant, plusieurs insignifiances ont été relevées : faible amélioration de la qualité de l’éducation et persistance des disparités régionales et de sexe. Si le taux d’accès en 1ère année du fondamental était de 67,6% en 2004-2005, le taux d’achèvement au primaire se situait autour de 43,1% et le taux de redoublement est encore à 18,6% en 2005.

La deuxième phase du Programme d’investissement sectoriel de l’éducation (PISE II) s’étend sur la période 2001-2010. Son financement nécessite 562 milliards de francs CFA, dont 200 milliards pour l’investissement. Ce programme prévoit la construction et l’équipement de 1 370 salles de classe pour l’enseignement fondamentale, de 3 lycées et d’un institut de formation des maîtres. Il prévoit également la formation des enseignants ; l’acquisition de fournitures, et la mise en place de coins de lecture dotés de livres dans environ 50 % des salles de classes.

La scolarisation des filles toujours en retard

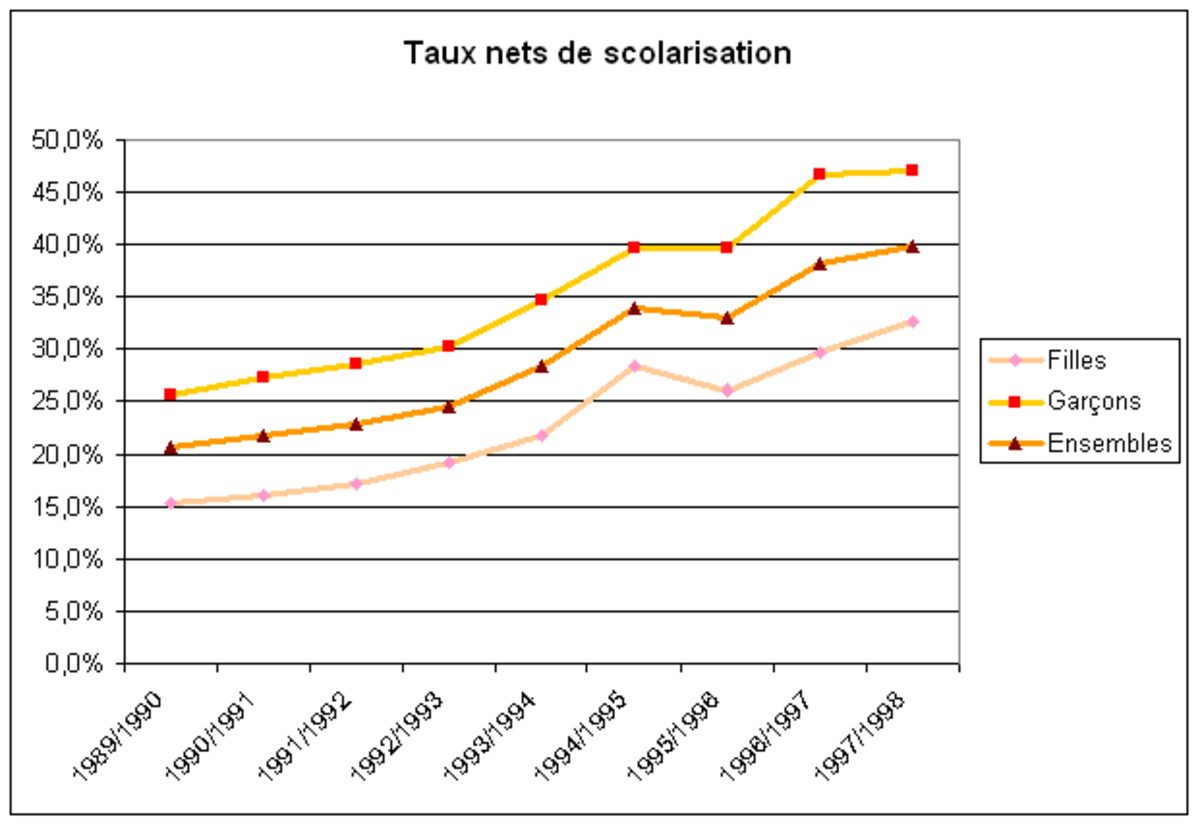

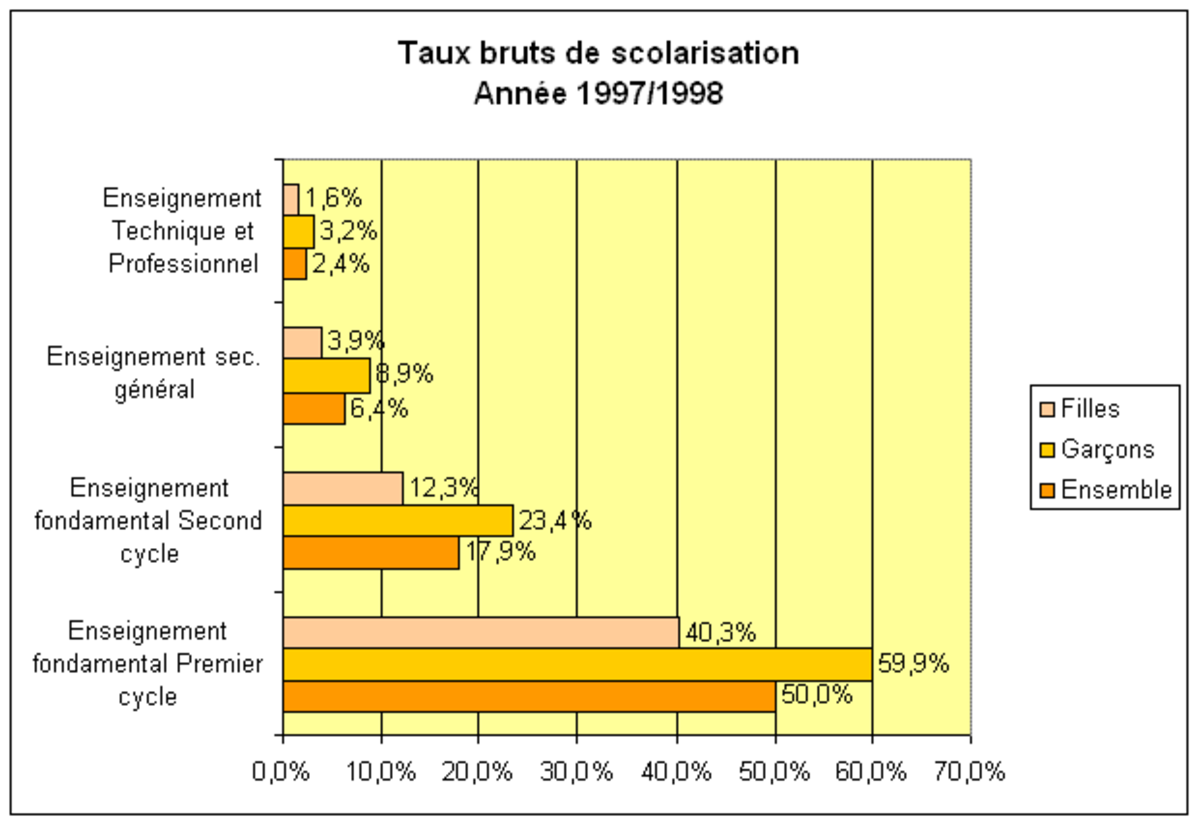

Depuis le début, la scolarisation des filles est moins importante que celle des garçons. En 2002, le taux brut de scolarisation des filles était de 56,7% contre 77,9% pour les garçons. Ces inégalités existent à tous les niveaux du système éducatif. Présentes dès l’enseignement fondamental, elles augmentent avec la poursuite des études dans le secondaire.

Pourtant, la scolarisation des filles progresse. Ainsi, le taux net de scolarisation des filles est passé de 15,4% à 32,6% entre 1989 et 1997. Mais sur la même période, le taux net de scolarisation des garçons a augmenté de 25,8% à 47,1%. Les écarts restent donc très importants malgré les volontés affichées des autorités.

| Filles | Garçons | Ensemble | |

|---|---|---|---|

| 1989/1990 | 15,4% | 25,8% | 20,7% |

| 1990/1991 | 16,2% | 27,3% | 21,8% |

| 1991/1992 | 17,3% | 28,6% | 23,0% |

| 1992/1993 | 19,2% | 30,2% | 24,7% |

| 1993/1994 | 21,9% | 34,7% | 28,3% |

| 1994/1995 | 28,4% | 39,6% | 33,9% |

| 1995/1996 | 26,2% | 39,7% | 32,9% |

| 1996/1997 | 29,7% | 46,6% | 38,2% |

| 1997/1998 | 32,6% | 47,1% | 39,9% |

De multiples facteurs se combinent pour expliquer ce retard dans la scolarisation des filles :

- facteur culturel : beaucoup de Maliens considèrent encore que la place de la fille est de rester auprès de sa mère pour l’aider dans les tâches domestiques. Les mariages précoces sont également un frein à la scolarisation et surtout à la poursuite d'étude longue par les filles

- facteur économique : les frais de scolarité (inscriptions, achats de fournitures, vêtements) représentent un sacrifice financier important dans un pays où plus de la moitié de la population vit dans la pauvreté. Souvent, les familles font le choix de n'envoyer qu'un ou deux de leurs enfants, le choix se porte alors plus souvent sur les garçons.

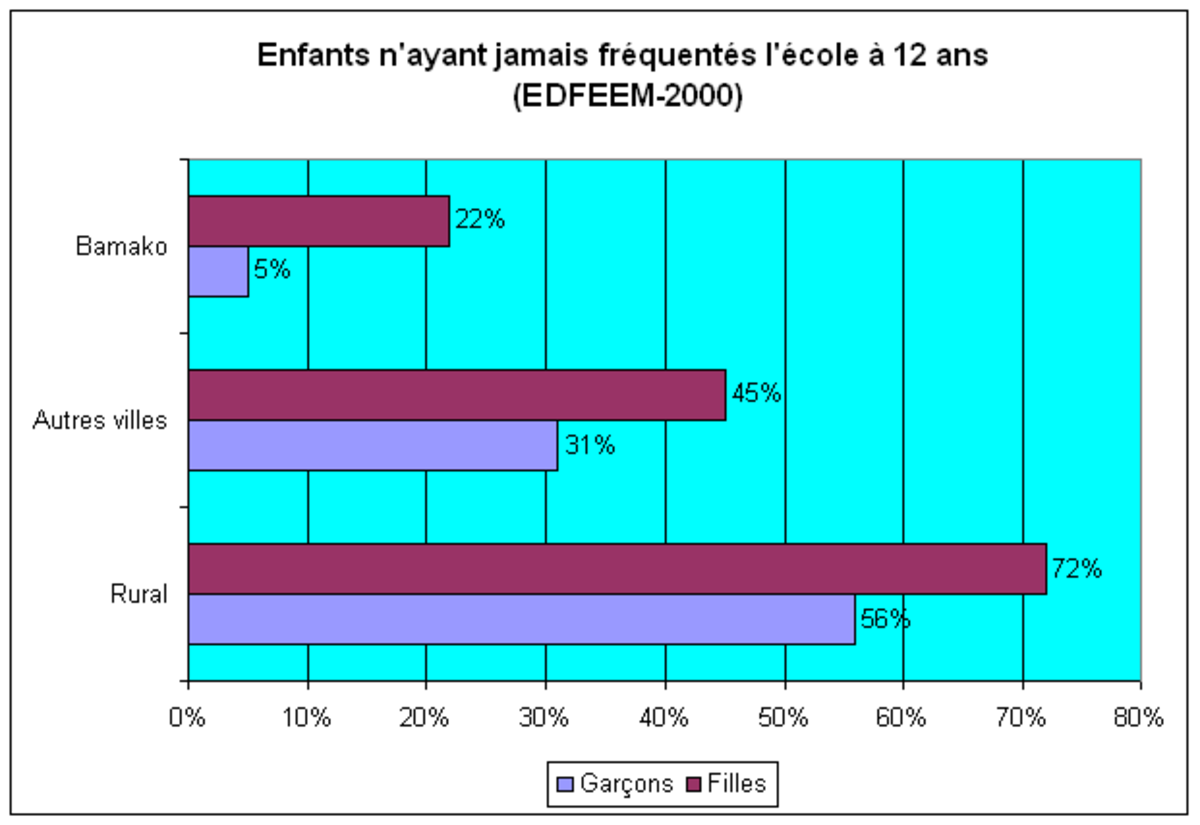

Des inégalités géographiques

En 2001, 1,2 million d’enfants n’étaient pas scolarisés. L’accès à l’enseignement fondamental et secondaire est largement conditionné par le lieu d’habitation. Les enfants citadins ont plus de chance d’accéder à l’école que les enfants ruraux.

Il n’est pas rare que les enfants en milieu rural fassent plusieurs dizaines de kilomètres pour aller à l’école fondamentale. Le développement des écoles communautaires pourrait permettre de combler progressivement le retard de scolarisation en milieu rural.

Le problème de la qualité

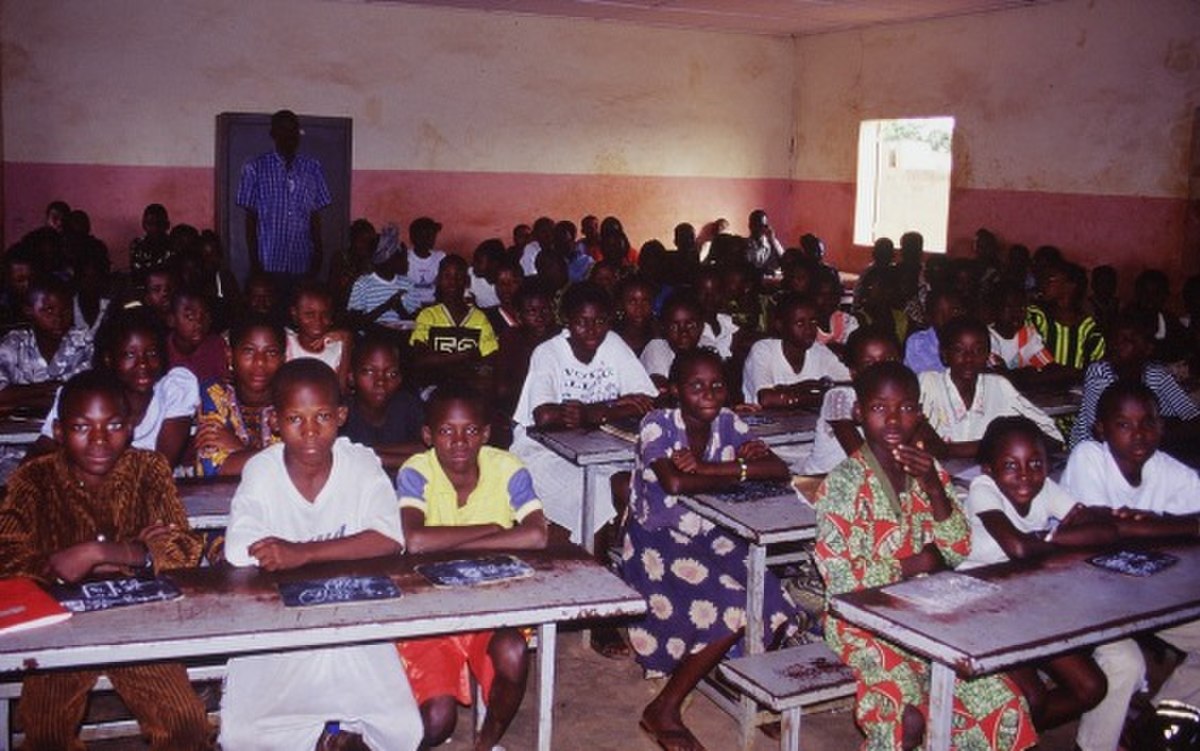

Le Mali a fait d’importants progrès quantitativement ces quinze dernières années. Par contre, la qualité de l’enseignement n’a pas progressé. L’afflux de nouveaux élèves ne s’est pas accompagné suffisamment de constructions d’écoles et surtout de recrutement de maîtres. Les classes se retrouvent alors surchargées, avec parfois plus de 100 élèves par classe. Le système de la double vacation s’est ainsi développé (la moitié des enfants fréquentent l’école le matin, l’autre moitié l’après-midi) de même que les classes à double niveau. Pour combler le manque de maîtres titulaires, l’État a fait appel à des auxiliaires, moins bien formés et moins payés.

Le pays connaît également un déficit de manuels scolaires. Il n’est pas rare qu’un livre serve pour trois ou quatre élèves.

Les élèves se trouvent placés dans de mauvaises conditions d’apprentissage. Le taux d’abandon est très important. En 2000, il est de 24,8% dans le premier cycle de l’enseignement fondamental était (20,6% pour les garçons, 30,6% pour les filles).

La qualité de l’enseignement représente un défi pour le Mali.

La pédagogie convergente

Dans les écoles fondamentales à Pédagogie Convergente, la langue maternelle est la langue d’enseignement les 3 premières années. Le français, introduit en 2e année sous forme d'expression orale et de « bain de langage », est enseigné à partir de la 3e année.

La pédagogie convergente utilise des méthodes actives d’apprentissage et favorise le travail en groupe.

Elle a été introduite en 1979 dans quatre écoles expérimentales d’enseignement en bambara dans les régions de Koulikoro et de Ségou et s’est généralisée ensuite. En 1991, 108 écoles utilisant quatre langues nationales fonctionnait au Mali.Son introduction est une réponse à l’échec important dans le premier cycle de l’enseignement fondamental : taux de redoublement de 29%, taux d’abandon supérieur à 15%.

Crise ivoirienne

Depuis 2002, la guerre civile de Côte d'Ivoire a entraîné des difficultés de fonctionnement dans la zone frontalière, dans la région de Sikasso. L’afflux d’élèves rapatriés de Côte d’Ivoire a été important entraînant une surcharge excessive des classes, qui ont pu accueillir plus de 200 élèves à Sikasso. D’autre part, de nombreux élèves qui avaient interrompus leurs études en Côte d’Ivoire n’ont pu les reprendre au Mali en raison de l’inexistence de certaines filières.