Égine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les antiquités

Le temple d'Aphaïa

Le temple d'Aphaïa est installé au sommet d'une colline où on rendait, à partir du XIIIe siècle avant notre ère, un culte à une divinité féminine, voire une déesse-mère. Aphaïa est identifiée à la nymphe crétoise Britomartis par Pausanias et Antoninus Liberalis. Elle aurait été fille de Leto et donc demi-sœur d'Apollon et Artémis. Elle faisait partie de la suite de cette dernière qui veillait sur elle. On lui attribue l'invention des filets pour la chasse. Très belle, elle fut sans cesse poursuivie par les hommes : Minos d'abord puis un pêcheur éginète. Britomartis en appela à sa demi-sœur et protectrice qui la fit disparaître : elle devint Aphaïa, l’Invisible. Le temple serait construit à l'endroit de sa disparition.

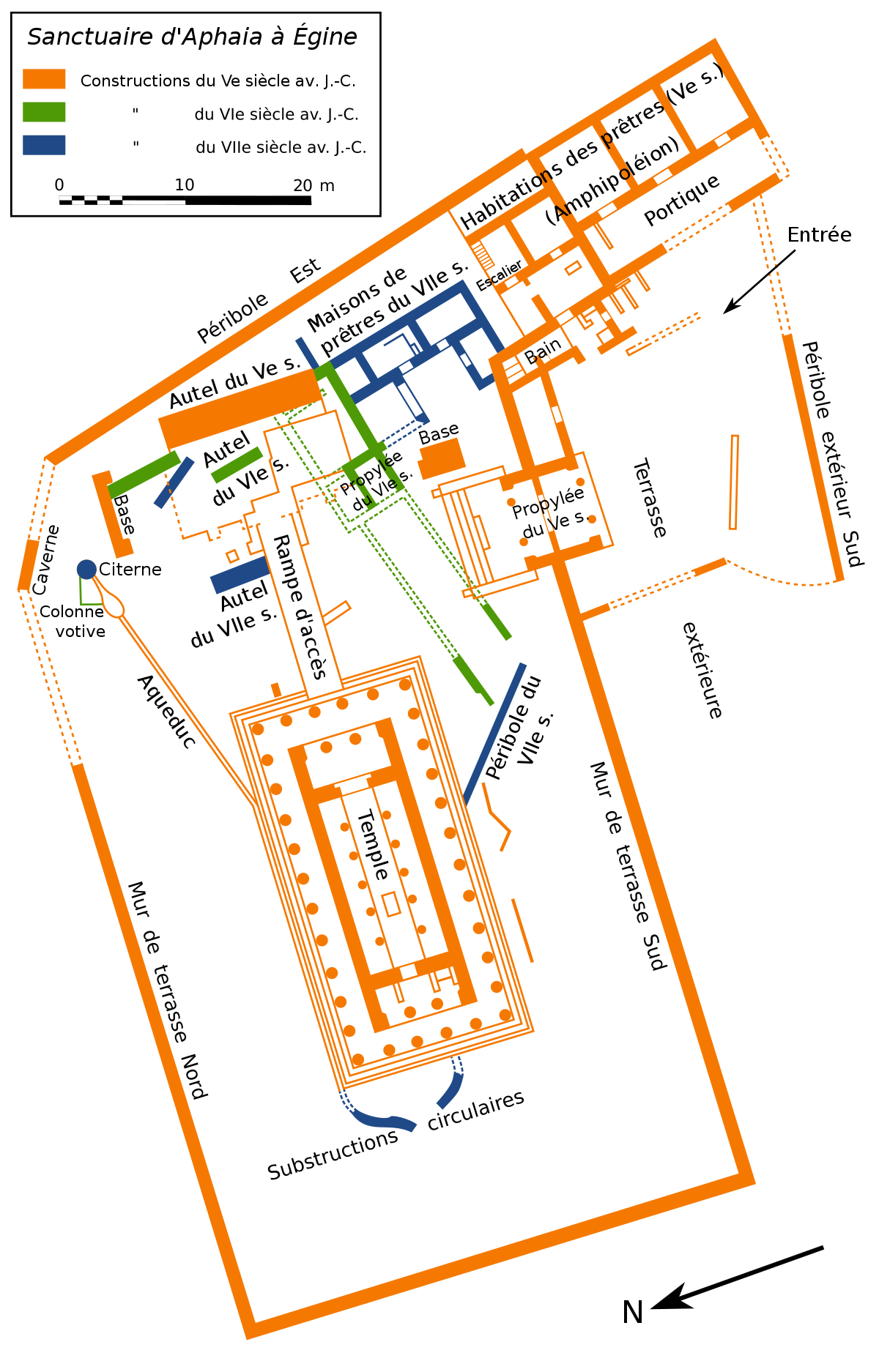

Trois bâtiments se sont succédé au sommet de cette colline boisée : un sanctuaire datant de la fin du VIIe ou du début du VIe siècle avant notre ère ; un bâtiment plus grand datant de 570-560 avant notre ère et détruit par le feu ; et enfin le temple actuel, érigé entre 500 et 450 avant notre ère, très sûrement après la bataille de Salamine. Le temple aurait été abandonné après 431 avant notre ère et l'expulsion des Éginètes par les Athéniens.

Pendant très longtemps, on considéra qu'un si beau temple ne pouvait être consacré qu'à Jupiter Panhellénios, comme on disait jusqu'au début du XIXe siècle dans un Occident marqué par la culture latine. À la fin du XIXe siècle, on ne considérait plus que le temple était consacré à Zeus, mais à Athéna. Il fallut attendre les fouilles allemandes menées par Adolphe Furtwängler (qui mourut d'une fièvre contractée lors des fouilles) en 1901-1903 et la découverte d'un relief votif à Aphaïa pour déterminer une attribution définitive. Cependant, le temple est encore souvent appelé Athéna Aphaïa.

Le bâtiment

Le bâtiment est en tuf (calcaire local). Il mesure 13,80 m sur 28,50 m. Il est périptère et hexastyle dorique (douze colonnes par côté et six par façade). L'architrave est pratiquement totalement conservée, tandis que l'entablure a été restaurée sur les côtés nord et ouest, avec ses triglyphes, ses métopes et de sa corniche.

L'intérieur était divisé en deux : un naos (ou cella) avec son pronaos et un opisthodome avec deux colonnes in antis. L'originalité du naos repose dans les deux étages intérieurs. Là, deux colonnades, de cinq colonnes de chaque côté, surmontées d'une nouvelle colonnade, au "premier étage" soutenaient le toit. La statue de la déesse se trouvait au centre de la cella. Celle-ci aurait été chryséléphantine, en or et ivoire.

Des traces de peinture sont encore par endroits visibles. Le temple d'Aphaïa à Égine a apporté, avec le « Théséion » d'Athènes la preuve de la polychromie des temples antiques qui n'étaient pas blancs comme on l'imagine face aux ruines immaculées actuelles.

Le toit aurait été en marbre de Paros alors que le reste du bâtiment était en calcaire.

Une restauration a remonté une partie des colonnes et de l'entablure en 1956-1960.

Les frontons

Dans le cadre de son Grand Tour entrepris pour compléter sa formation d'architecte, Charles Robert Cockerell visita Égine avec ses amis du Xéniéon (un groupe de jeunes archéologues enthousiastes) : John Foster, le baron Karl Haller von Hallerstein et Jacob Linckh) en 1811. Lorsqu'ils fouillèrent ce qu'ils appelaient le « temple de Jupiter Panhellénius », ils découvrirent seize statues de marbre.

C.R. Cockerell le raconte ainsi :

« Le deuxième jour, un des ouvriers trouva, dans le deuxième portique un morceau de marbre de Paros, ce qui attira son attention, car le temple était en pierre. Cela se révéla être un guerrier casqué. Il était couché, le visage tourné vers le haut, et à mesure que ses traits apparaissaient, nous fûmes pris par une excitation inimaginable. Peu après, une autre tête fut découverte puis une jambe, puis un pied. Finalement, nous découvrîmes seize statues et treize têtes, jambes, bras, le tout dans le meilleur état de conservation possible, à moins de trois pieds sous la surface. Il semble incroyable, considérant le nombre incalculable de visiteurs à être venus voir le temple, que ces objets soient restés si longtemps cachés. »

Son récit ne donne guère de détails sur les emplacements précis des découvertes. De là découlèrent les erreurs de reconstitution, au XIXe siècle, quand les statues furent exposées à la Glyptothèque de Munich. L'achat des pierres fut négocié avec la population locale qui les céda pour 800 piastres. Elles furent achetées aux enchères par Louis Ier de Bavière aux Xénéion pour la somme de 130 000 piastres, soit 100 000 francs d'alors. Les statues sont toujours à la Glyptothèque de Munich, dépouillées des restaurations ajoutées à Rome par le sculpteur néo-classique Bertel Thorvaldsen.

Cockerell fit aussi sur le temple d'Aphaïa une découverte très importante, en décembre 1811 : l'entasis ou correction de l'illusion d'optique donnant un aspect concave aux colonnes.

Furtwängler découvrit des restes d'un fronton Est plus ancien que celui mis au jour par Cockerell.

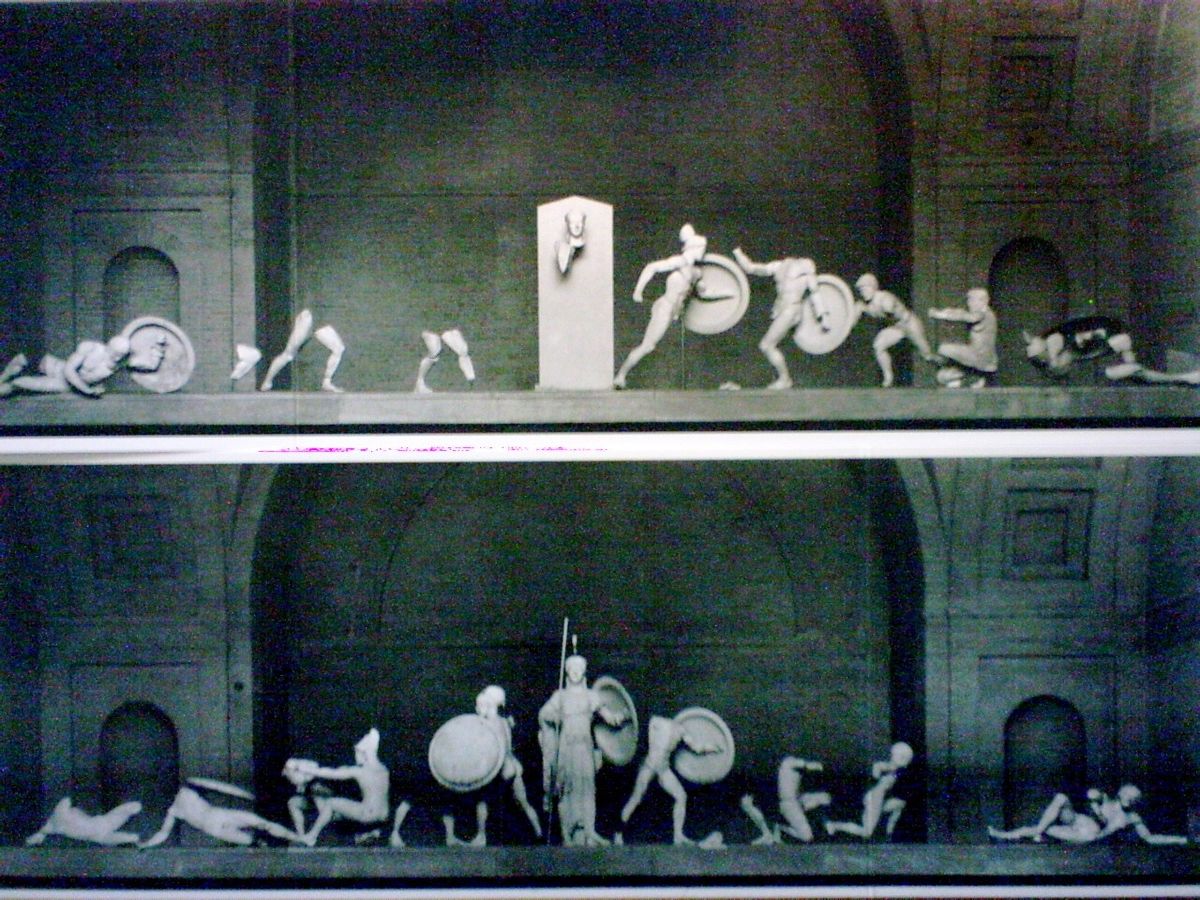

Les frontons du temple d'Aphaïa sont considérés comme le plus bel exemple de sculpture de la transition entre la période archaïque et la période classique.

Ils étaient réalisés en marbre de Paros. Ils représentent tous les deux un combat devant Troie, en présence d'Athéna, personnage placé au centre. C’est pour cette raison que le temple était appelé Athéna-Aphaïa. Des Éginètes sont à chaque fois présents : Télamon à l’Est et les deux Ajax (Ajax fils de Télamon, roi de Salamine et Ajax fils d'Oïlée, roi de Phocide) à l’Ouest. Cette présence de héros éginètes pourrait rappeler la participation héroïque de l’île à la bataille de Salamine. La date des frontons renforce la vraisemblance de cette hypothèse.

Le fronton Est représente un combat lors du siège mené par Héraclès contre Laomédon. Il comporte onze statues.

Une reconstitution du fronton est peut être vue sur le site de Perseus. Le fronton Ouest représente un combat lors du siège par Agamemnon. Il contient treize statues et deux objets. Une reconstitution du fronton ouest peut être vue sur le site de Perseus.].

La transition entre le style archaïque et le style classique se voit principalement dans le fronton Est. En effet, on dispose de deux versions de ce fronton. Lorsqu’un premier fronton, sculpté à la même date que le fronton Ouest (fin du VIe siècle avant notre ère) fut détruit, il fut remplacé par celui visible à Munich et qui serait l’œuvre d’Onatas. Les fragments du premier fronton qui ont été retrouvés sont encore caractérisés par le célèbre sourire archaïque. Les statues du second fronton de plus sont intégralement sculptées, en ronde-bosse, même les parties non destinées à être vues, comme pour les marbres du Parthénon. Les détails sont aussi plus travaillés.

La ville antique

Elle se trouve à peu de distance au nord du principal port actuel (Égine), sur un promontoire, au lieu-dit Kolona, à cause de la colonne solitaire qui s'y élève. Cette colonne est celle du temple d'Apollon. Aux XVIIIe et XIXe siècles, il y en avait encore deux debout.

Pausanias (II, 29) donne une description très précise et la plupart des bâtiments qu'il cite ont été retrouvés. Outre la colonne du temple d'Apollon, on aperçoit le célèbre port caché (Kρύπτoς Λίμην ou kryptos limen) qui pouvait abriter jusqu'à soixante trières. Le port caché l'est maintenant totalement, puisqu'il est sous les eaux.

On trouve aussi des traces de deux temples : l'un à Artémis, l'autre à Dionysos, du sanctuaire d'Éaque et même de la tombe de Phocos. Mais le théâtre et le stade n'ont pas été retrouvés.

La ville fut habitée et fortifiée dès le troisième millénaire avant notre ère comme l'ont révélé les fouilles (les découvertes néolithiques et de l'Âge du Bronze sont conservées dans le musée du site).

Le temple d'Apollon (longtemps attribué à Aphrodite) était d'ordre dorique, périptère de six colonnes sur douze en tuf. La seule qui reste est une colonne de l'opisthodome. On voit encore des restes de ses fondations cyclopéennes. Il daterait de 520-500 avant notre ère. Il fut intégré dans la citadelle romaine construite au même endroit. Des fouilles de 1924 ont révélé un bâtiment plus ancien (VIIe siècle avant notre ère) avec une fosse à sacrifices en maçonnerie et encore en dessous des maisons de la fin de la période mycénienne.

Un Attaleion est discernable près de la mer au bout du promontoire.

Paléochora

Paléochora (la vieille ville) est le nom qu'elle porte actuellement. Quand elle était habitée, elle s'appelait Œa. Ce qu'il en reste est à 6,5 km du port principal d'Égine. On y voit les ruines d'une vingtaine de bâtiments religieux (églises et monastères), les plus anciens remontant au XIIIe siècle. Dans certains, l'iconostase est encore présent, ainsi que quelques restes de fresques. Parmi celles-ci, se trouve l'église Aghios Giorgios Katolikos, construite pour les catholiques, comme l'indique son nom, par des catholiques, les Vénitiens lorsqu'ils dominaient l'île. On peut visiter aussi Episcopi, l'ancienne cathédrale de l'île, au pied de la forteresse construite par les Vénitiens en 1654.

On continue à y célébrer, tous les ans, une panégyrie dans l'église de la Panaghia.