Énergie au Canada - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Politique énergétique

Questions constitutionnelles

Le régime politique canadien partage les compétences relatives à l'énergie entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires. La constitution du Canada confie les ressources naturelles et une partie des pouvoirs en matière d'environnement aux provinces, qui sont notamment responsables de l'exploration, du développement, de la conservation et de la gestion des ressources non renouvelables, en plus d'être compétentes en matière de la production, du transport et de la distribution de l'électricité. Une majorité de provinces sont aussi propriétaires des sociétés de la Couronne qui dominent l'industrie électrique dans leurs territoires respectifs.

Le gouvernement fédéral exerce principalement ses compétences en matière de réglementation du commerce interprovincial et international, notamment par la réglementation du transport ferroviaire et pipelinier, ainsi que de la navigation. En matière de normalisation, Ottawa est aussi responsable de l'efficacité énergétique, en particulier des normes du bâtiment, de celles pour les véhicules neufs et des programmes d'étiquetage des produits de consommation. Le secteur de l'énergie nucléaire est également de compétence fédérale, particulièrement en matière de permis et de sécurité. Enfin, le gouvernement fédéral exerce une compétence plus étendue dans les territoires.

Ce partage des pouvoirs entre les deux paliers de gouvernement oblige le gouvernement fédéral et les provinces à coordonner leurs politiques respectives. Ce système a engendré plusieurs conflits dans le passé, notamment au sujet du pétrole et du transport de l'électricité, en raison des intérêts divergents qui divisent souvent les provinces. Ces conflits sont motivés à la fois par des conflits idéologiques et par des ressources naturelles inégalement réparties sur le territoire créant des bilans énergétiques qui varient grandement d'une région à l'autre.

Réglementation fédérale

Créé en 1959, l'Office national de l'énergie est un tribunal administratif responsable de la réglementation en matière de transport d'énergie. L'office autorise la construction et l'exploitation des oléoducs, des gazoducs, accorde des permis pour l'importation et l'exportation d'énergie - dont les exportations d'électricité -, en plus de gérer l'exploitation des zones arctiques et des ressources offshore qui ne sont pas couvertes par des ententes fédérales-provinciales.

En 1985, le gouvernement fédéral et les gouvernements de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan se sont entendus pour déréglementer les prix du pétrole brut et du gaz naturel. Le pétrole offshore au large de la côte atlantique font l'objet d'ententes entre Ottawa et les provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Réglementations provinciales

Bien que les activités de production de l'énergie soient largement libéralisées, y compris dans le domaine de la production d'électricité, où l'opérateur généralement public n'est plus le seul fournisseur d'électricité de la province, les domaines du transport et de la distribution du gaz naturel et de l'électricité restent généralement des monopoles réglementés par des commissions des services publics ou régies de l'énergie. Dans le domaine de l'électricité, la majorité des provinces contrôlent toujours les sociétés de transport et de distribution. Les tarifs d'électricité sont moins élevés dans les provinces, comme le Manitoba et la Colombie-Britannique, où l'État dispose d'un vaste parc hydroélectrique et distribue l'électricité tandis que les tarifs les plus élevés sont payés dans les provinces de l'Atlantique et en Alberta, où l'électricité provient majoritairement de sources thermiques.

En vertu de leurs compétences sur le développement des ressources naturelles, l'aménagement du territoire et l'environnement, les provinces ont aussi le pouvoir d'encourager ou de limiter le développement énergétique sur leur territoire, en accordant des baux sur les terres de la Couronne ou en imposant des mécanismes de tarification incitative (feed-in tariff) pour accélérer le développement des énergies renouvelables.

Les provinces productrices ont par ailleurs mis en place un système de redevances et de taxes sur la production du pétrole et du gaz naturel. Elles accordent également les permis de production et soutiennent financièrement les forages.

| Ville | Distributeur | Résidentiel | Petite puissance | Moyenne puissance | Grande puissance |

|---|---|---|---|---|---|

| St. John's | Newfoundland Power/NL Hydro | 11,02 | 11,32 | 8,45 | 3,98 |

| Charlottetown | Maritime Electric | 17,29 | 17,98 | 15,68 | 10,72 |

| Halifax | Nova Scotia Power | 12,88 | 12,65 | 10,45 | 7,70 |

| Moncton | Énergie NB | 11,66 | 12,09 | 10,66 | 6,66 |

| Montréal | Hydro-Québec | 6,87 | 8,94 | 7,21 | 4,53 |

| Ottawa | Hydro Ottawa | 11,27 | 10,75 | 8,76 | 8,15 |

| Toronto | Toronto Hydro | 11,46 | 11,07 | 9,33 | 8,29 |

| Winnipeg | Manitoba Hydro | 6,94 | 6,83 | 5,21 | 3,45 |

| Regina | SaskPower | 10,91 | 8,76 | 8,12 | 5,11 |

| Edmonton | EPCOR | 10,22 | 9,81 | 7,50 | 5,69 |

| Calgary | ENMAX | 12,13 | 11,81 | 10,39 | 9,38 |

| Vancouver | BC Hydro | 7,13 | 8,02 | 5,62 | 4,03 |

Efficacité énergétique

En vertu de ses pouvoir en matière de commerce international, le gouvernement fédéral joue un rôle majeur dans les domaines de l'efficacité énergétique et de la normalisation. Les différentes normes canadiennes. se contentent souvent de calquer les mesures en vigueur aux États-Unis, son voisin et principal partenaire commercial. Ainsi, les règles en matière d'efficacité énergétique dans le secteur de l'automobile sont des adaptations des CAFE que le National Highway Traffic Safety Administration impose à son industrie automobile, tandis que le programme ÉnerGuide d'étiquetage de l'efficacité énergétique des électroménagers, des appareils électroniques et du matériel de bureau, entre autres, sont le pendant canadien du programme Energy Star, de l'Environmental Protection Agency.

Fiscalité

Gaz à effet de serre

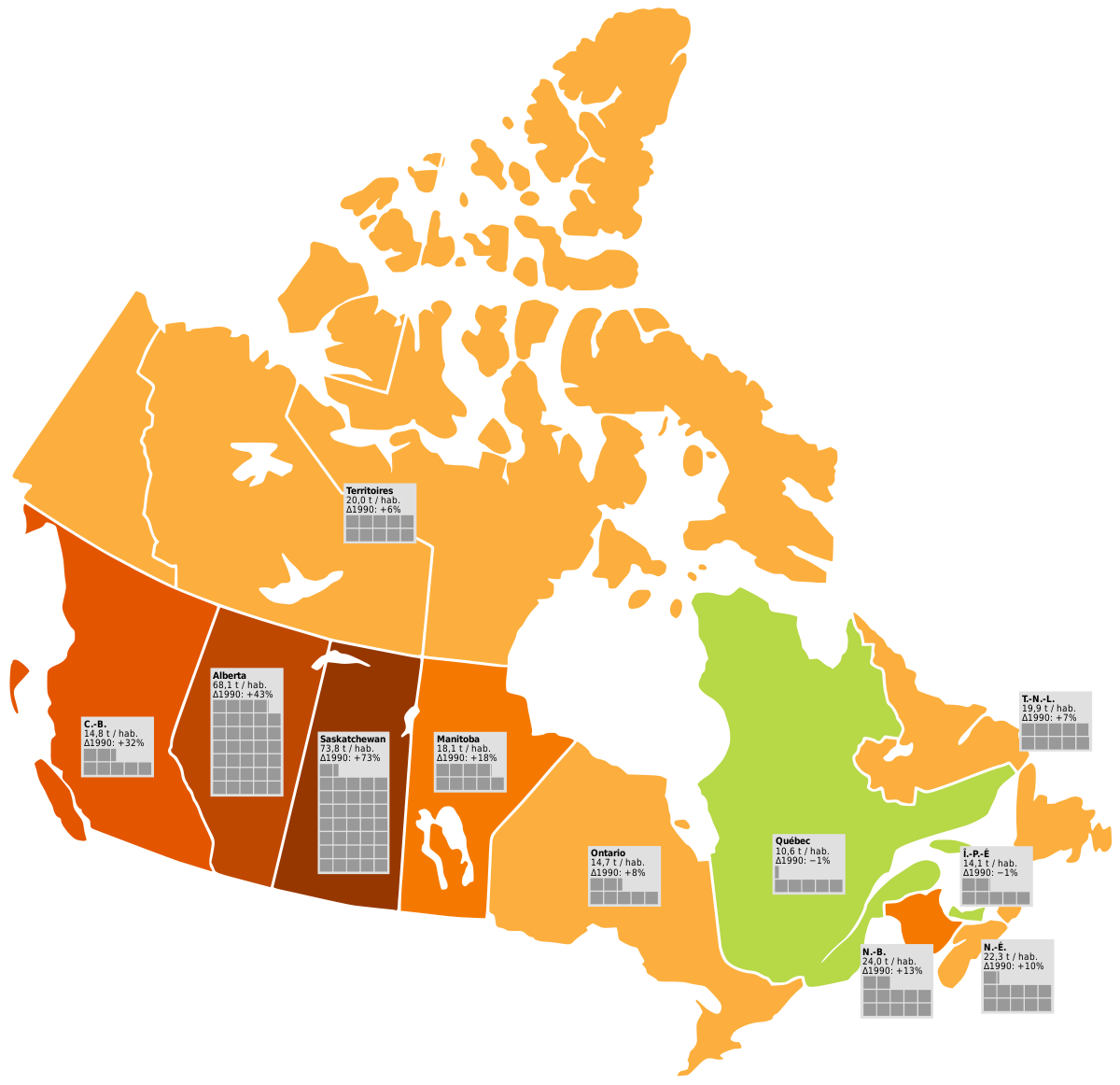

Bien que le Canada se soit engagé à titre de signataire du protocole de Kyōto à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à 6% sous les niveaux de l'année de référence 1990 pour la période 2008-2012, le pays n'a toujours pas mis en œuvre un plan de réduction des émissions.

Déjà, en 2006, le gouvernement minoritaire du premier ministre conservateur Stephen Harper a annoncé qu'il n'atteindrait pas les engagements du Canada, malgré plusieurs projets de lois adoptés par les partis d'opposition à la Chambre des communes du Canada.

Depuis, l'absence de crédibilité du Canada en matière environnementale est la cible de critiques soutenues de la communauté internationale. À la fin de 2009, le Canada a été successivement pointé du doigt à la conférence de l'APEC, au sommet du Commonwealth et à la conférence de Copenhague.

Pendant que le gouvernement fédéral tarde à mettre en place un mécanisme de contrôle et de réduction crédible, plusieurs gouvernements provinciaux ont mis en place des programmes substantiels afin de réduire les émissions sur leurs territoires respectifs. La Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario et le Québec ont joint les rangs de la Western Climate Initiative, un groupe de 7 états de l'ouest des États-Unis dont l'objectif est de mettre en place un cadre commun de plafonnement et d'échange de crédits de carbone. Ces mêmes provinces ont également pris des engagements à l'égard de la réduction et annoncé des mesures concrètes de réduction des gaz à effet de serre.

Les programmes de réduction dans d'autres provinces, et en particulier en Alberta, sont beaucoup moins avancés, selon une évaluation du think tank Pembina Institute, qui déplore que les objectifs albertains soient « dangereusement bas » et et qu'ils aillent « à contre-sens de la grande majorité des juridictions dans le monde industrialisé ».