Énergie au Canada - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Énergies alternatives

Électricité

Le développement de l'hydroélectricité a affecté profondément la vie économie et politique canadienne, dans la mesure où l'« hydro » — un terme souvent utilisé au Canada pour désigner toutes les formes d'électricité —, a symbolisé la transition entre le « vieux » développement industriel du XIXe siècle et un nouveau type de développement industriel, qui marquera le Canada au XXe siècle.

En Ontario, trois entreprises se font compétition pour développer le potentiel hydraulique de la partie canadienne des chutes du Niagara. Après plusieurs années de délais, la construction débute sur les deux premiers sites en 1902, et deux ans plus tard sur le troisième. Parallèlement à ces développements, un groupe de municipalités du sud de l'Ontario discutent entre elles afin d'obtenir un approvisionnement stable en énergie hydroélectrique. Avec réticence, le premier ministre ontarien, George William Ross, organise l'Ontario Power Commission en 1903 afin de coordonner les efforts. Mais cette tentative ne portera pas fruit en raison du refus par les entrepreneurs de garantir l'approvisionnement aux villes. Ce refus provoque une controverse publique et le gouvernement met en place une commission d'enquête dirigée par Adam Beck, qui recommande la mise sur pied d'un réseau de distribution public. Le gouvernement provincial forme la Commission hydro-électrique de l'Ontario en 1906, afin de réglementer l'industrie et de déterminer les moyens de distribution de l'électricité aux municipalités. Les électeurs approuvent la municipalisation aux élections municipales de 1907 et des contrats sont signés avec un des exploitants des chutes du Niagara. La Commission, qui allait être connue sous le nom d'Ontario Hydro, commence ses livraisons en octobre 1910.

À Winnipeg et Vancouver, des entreprises privées ont d'abord développé le potentiel hydroélectrique dans les principaux centres. La British Columbia Electric Railway est la première entreprise à développer un site hydroélectrique en Colombie-Britannique. L'entreprise reste sous contrôle privé jusqu'après la Première Guerre mondiale. Dans la capitale manitobaine, le magnat du chemin de fer, William Mackenzie, construit la première centrale manitobaine sur la rivière Winnipeg afin de répondre aux besoins de la meunerie Ogilvie. Les citoyens décident cependant de briser le monopole de l'entreprise de M. Mackenzie et votent en faveur de la construction d'une centrale concurrente sur la rivière Winnipeg au coût de 3,25 millions de dollars en 1906.

Une fois le développement débuté, la puissance installée s'accroît très rapidement au cours des deux premières décennies du siècle dernier. Entre 1890 et 1914, la puissance des centrales passe de 72 000 hp à 2 millions hp.

Étatisation et électrification rurale

Le développement du secteur électrique s'est accéléré au lendemain de la Première Guerre mondiale avec un mouvement de prise de contrôle des services publics d'électricité par les gouvernements provinciaux. C'est le cas notamment en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, qui mettent en place des services publics qui absorbent plus ou moins rapidement les entrepreneurs privés à compter des années 1920. Les entreprises électriques nationalisées ont notamment pour mandat de développer l'électrification rurale et de développer le potentiel hydroélectrique des provinces. La phase de consolidation de l'industrie est complétée en 1963 par la deuxième phase de la nationalisation de l'électricité au Québec.

Sous la gouverne de l'État, les sociétés électriques provinciales investissent massivement dans le secteur électrique afin de stimuler le développement économique. C'est notamment le cas de Joey Smallwood à Terre-Neuve, de W.A.C. Bennett en Colombie-Britannique, d'Ed Schreyer au Manitoba et de Robert Bourassa au Québec. Cette vision de l'impact de l'hydroélectricité sur le développement industriel a longtemps été défendue par les historiens économiques et les leaders politiques.

Développements hydroélectriques

En tant qu'exploitants des systèmes d'électricité, plusieurs gouvernements provinciaux ont massivement investi dans la construction d'installations hydroélectriques sur leur territoire durant les années 1960 et 1970. BC Hydro a construit les barrages Gordon M. Shrum sur la rivière de la Paix (2 730 MW) et les aménagements de Mica (1 805 MW) et de Revelstoke (1 980 MW), sur le fleuve Columbia. Manitoba Hydro a aménagé trois ouvrages sur le fleuve Nelson — les centrales de Kettle, Long Spruce et Jenpeg —, pour une puissance combinée de plus de 2 300 MW, CF(L)Co construisait la controversée centrale de Churchill Falls (5 428 MW) et même Énergie NB aménageait le fleuve Saint-Jean à Mactaquac (672 MW), près de Fredericton.

C'est cependant au Québec que l'activité de construction de nouveaux ouvrages hydroélectriques a été la plus soutenue. Entre 1965 et 1984, Hydro-Québec met successivement en service les 7 centrales du projet Manic-Outardes, un complexe de 6 224 MW sur la Côte-Nord, puis les trois premières centrales du projet de la Baie-James sur la Grande Rivière (10 282 MW).

En dépit de la durée des travaux allongée par des grèves, des conflits territoriaux épineux avec les communautés autochtones, des coûts très élevés et des dépassements parfois massifs, les grandes centrales hydroélectriques canadiennes produisent aujourd'hui une quantité substantielle d'énergie renouvelable à un coût stable et largement inférieur aux autres filières de production. À la Baie-James, par exemple, le coût de production ne s'élève qu'à 1,5 cent le kilowatt-heure. En conséquence, les tarifs d'électricité des résidents du Manitoba, du Québec et de la Colombie-Britannique figurent parmi les plus bas en Amérique du Nord et dans les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie.

Énergie nucléaire

Le Canada est un leader dans le domaine de l'énergie nucléaire. La première mine d'uranium canadienne au Grand Lac de l'Ours a fourni de la matière première pour le Projet Manhattan. Aujourd'hui Cameco et Areva sont des producteurs majeurs d'uranium pour répondre aux besoins de l'industrie nucléaire. Cameco exploite le plus grand gisement mondial d'uranium à McArthur Lake, dans le Nord de la Saskatchewan.

Le premier réacteur nucléaire canadien, le ZEEP, a été construit en 1945. Le Canada a construit son premier réacteur de recherche, le NRX au laboratoire de Chalk River en Ontario en 1947. C'est à partir de cette base que le Conseil national de recherches Canada et Énergie atomique du Canada Limitée a construit la famille de réacteurs nucléaires CANDU.

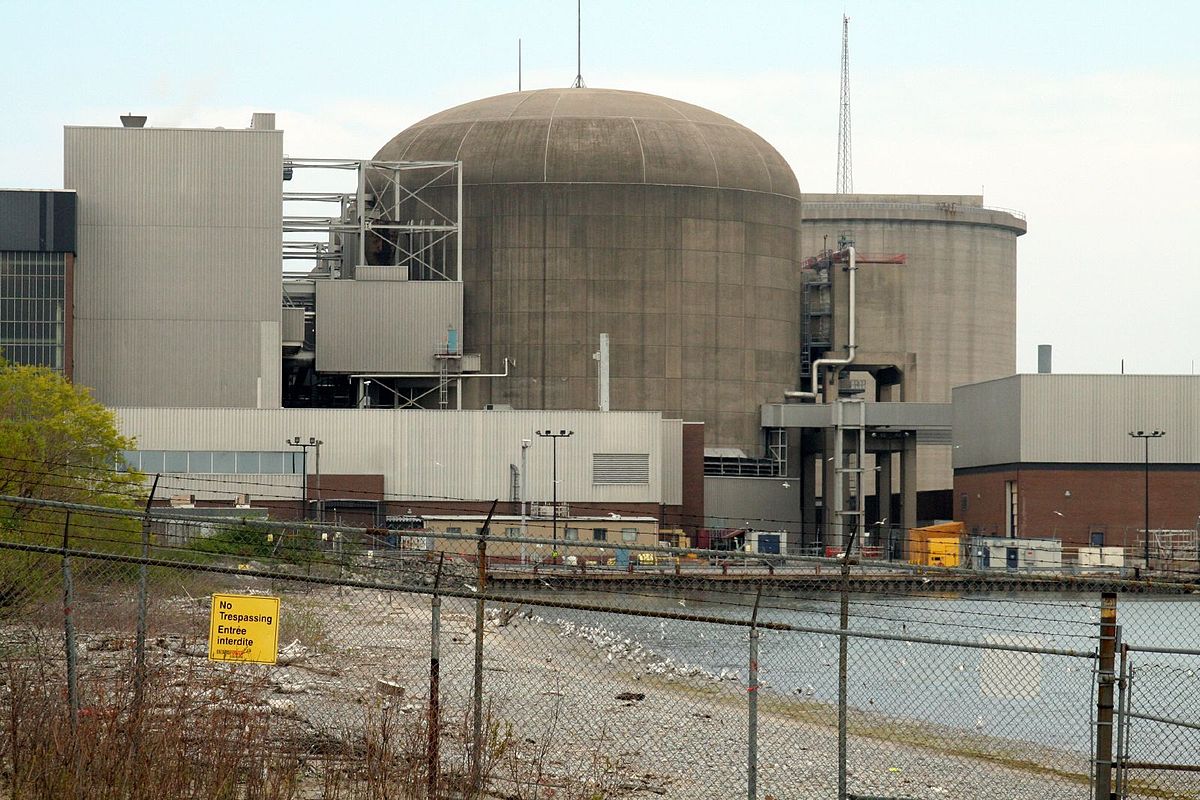

Disposant d'un potentiel hydroélectrique relativement faible, l'Ontario s'est tourné vers l'énergie nucléaire dès les années 1960. Ontario Hydro fait construire une centrale de 200 MW à Douglas Point en 1968, puis 20 réacteurs commerciaux sur trois sites à Pickering, Bruce et Darlington entre la fin des années 1960 et le début des années 1990. Parallèlement à ces développements, le Nouveau-Brunswick et le Québec font construire un réacteur CANDU chacun. Ces deux réacteurs seront mis en service en 1983.

Les années 1990 seront cependant difficiles pour l'industrie nucléaire canadienne. La dette énorme souscrite pour construire les réacteurs ainsi que les problèmes de fiabilité et de durée de vie des CANDU deviendront des questions politiques brûlantes en Ontario. Afin de résoudre le problème, le gouvernement conservateur de Mike Harris décide d'ouvrir le marché de la production d'électricité à la compétition. L'ouverture aux capitaux privés a permis la réfection et la remise en service de la majorité des réacteurs de la centrale de Bruce, reprise par un groupe dirigé par Cameco et British Energy. Le gouvernement ontarien a considéré lancer la construction de deux nouvelles centrales nucléaires, mais les coûts de construction, évalués à 26 milliards de dollars et l'incertitude relativement à l'avenir de la division CANDU d'EACL, ont convaincu le gouvernement ontarien de suspendre l'appel d'offres en juin 2009.

Libéralisation des marchés

À l'instar de plusieurs autres pays occidentaux, l'industrie canadienne de l'électricité a été réorganisée durant les années 1990. Mais compte tenu de la nature provinciale des activités dans le secteur électrique, la restructuration s'est manifestée de manière différente, d'une province l'autre. Dans certains cas, elle s'est limitée à effectuer une séparation fonctionnelle de certains monopoles provinciaux verticalement intégrés, comme ce fut le cas par exemple avec BC Hydro et Hydro-Québec, qui se sont rapidement conformées à l'ordonnance 888 de la Federal Energy Regulatory Commission en créant des filiales pour gérer leurs réseaux de transport en 1997.

Par contre, la restructuration a été beaucoup plus profonde dans d'autres provinces. En Alberta, la propriété des installations de production a été libéralisée dès 1998. Selon l'Agence internationale de l'énergie, plus de 3 000 MW de nouvelles centrales ont été construits par des entreprises privées en Alberta entre 1998 et 2004. Un marché de gros concurrentiel de l'électricité a été mis en place depuis 1996 et la concurrence de la vente au détail a été instaurée le 1er janvier 2001. Le gouvernement albertain a toutefois dû intervenir pour plafonner les prix de détail à 11 cents le kilowatt-heure pour un an, en raison des contre-coups de la crise de l'énergie en Californie, qui a perturbé tous les marchés de l'ouest de l'Amérique du Nord à l'hiver 2000-2001.

En Ontario, le programme de la « révolution du bon sens » de Mike Harris a conduit au démantèlement de la société de la Couronne Ontario Hydro en cinq composantes dès octobre 1998 en vue d'implanter un régime de libre concurrence et de la privatiser partiellement. Les centrales électriques, y compris les trois centrales nucléaires de la province ont été confiées à Ontario Power Generation, dont on voulait réduire la part de marché à 35 %. Le réseau de transport et de distribution devient Hydro One, en attendant une introduction en bourse, qui sera stoppée par la Cour supérieure de l'Ontario.

La libéralisation des ventes au détail a été complétée en mai 2002 et les prix ont brièvement chuté au printemps. Cependant, un été chaud et des retards à remettre en service une partie du parc de production nucléaire ont fait grimper les prix plus rapidement qu'anticipé par le gouvernement. Des hausses de prix d'environ 30 % provoquent l'insatisfaction du public et forcent le gouvernement à geler rétroactivement le prix de gros de l'électricité au niveau de mai 2002.