Éponge d'eau douce - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

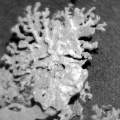

Les éponges d'eau douce ont longtemps été considérées comme des végétaux, mais ce sont (comme toutes les éponges) des animaux pluricellulaires primitifs d'organisation très simple (Métazoaires). Elles peuvent - comme les coraux - quand elles croissent à la lumière abriter une algue symbiotique.

Dans le monde, sur plus de 10 000 espèces d'éponges regroupées dans les Spongiaires (en 3 classes et nombreuses familles), seules quelques espèces vivent vivent en eau douce ; ces dernières appartiennent toutes à une seule et même sous-famille (les Spongillinae) classée dans l'une des 3 grandes classes d'éponges, celle des démosponges (parfois dénommée silicosponges car leur squelette est toujours constitué de silice et non de calcium comme dans les autres éponges). Dans cette classe elles sont toutes comprises dans l’ordre des Haplosclerida.

De nouvelles espèces sont encore découvertes, avec par exemple 3 nouvelles espèces de Tethya décrites en 2001 et de nombreuses zones tropicales et équatoriales restent sous-explorées pour cette catégorie d'organismes.

Les éponges d'eau douce sont généralement molles et fragiles, mais il existe en zone tropicale quelques espèces encroûtantes très dures (texture évoquant presque une mousse de plastique dur), par exemple en Afrique celles du genre Corvospongilla (Annandale, 1911)

Les organismes adultes sont coloniaux. On a longtemps cru que ces colonies vivaient fixées et immobiles, avant de démontrer qu'elles étaient capables de se déplacer de plusieurs centimètres par mois sur le substrat. Leurs larves sont planctoniques et mobiles, sensibles à la lumière, ce qui facilite leur dissémination.

Description

Les types d'éponges d'eau douce (formes, tailles, couleurs...) sont variés et chaque espèce peut prendre des apparences très différentes selon son âge et le biotope où elle vit.

Les éponges d'eau douce prennent ainsi trois grandes formes ;

- Croûte plus ou moins fine sur le substrat (sous les roches par exemple, ou dans les zones de fort courant),

- dressées (tubulaires et massives ou à ramifications digitées), elles sont plus massives quand le courant est faible ou absent (lacs) et plus fines et petites quand le courant est important

- enveloppantes (en manchon gainant une branche ou un poteau par exemple)

Couleur : À l'ombre ou à grande profondeur, elles ont généralement une couleur blanc-crème ou blanc gris ou jaunâtre. À la lumière elles prennent une couleur plus foncée ; vert à brun.

Taille : généralement centimétriques, avec très rarement des éponges encroutantes qui dans certains lacs peuvent occuper des surfaces importantes, avec jusqu'à plusieurs centimètres d'épaisseur.

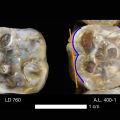

Une même espèce peut prendre toutes ces formes et des couleurs différentes (symbiose alguale), c'est pourquoi leur identification ne peut être faite que par un spécialiste qui en observera l’organisation interne et le squelette (forme et agencement des spicules) et les gemmules.

Structure organisationnelle : Les éponges d'eau douce - comme les éponges de mer et à la différence de tous les autres invertébrés qui sont triploblastiques (organisation en triple feuillets), hormis les cnidaires - sont "diploblastiques" (c'est-à-dire que leur organisme est constitués de deux feuillets cellulaires). Ces deux feuillets cellulaires sont :

- une membrane cellulaire externe dite « "ectoderme" » ; (ou « feuillet ectoblastique ») dont toutes les cellules sont des pinacocytes pami lesquels s’ouvrent les pores inhalants permettant à l'éponge de respirer et se nourrir

- une membrane interne dite "endoderme" (ou feuillet endoplastique) constituée de cellules spécialisées dites « "choanocytes" ». Ces choanocytes sont flagellées et contribuent avec les mouvements de contraction et d'expansion de l'éponge à assurent la circulation de l’eau et de nutriments.

Entre ces deux feuillets se trouve une couche de substance gélatineuse (dite « mésoglée ») contenant deux autres sortes de cellules.

- les scléroblastes (ce sont elles qui sécrétent les spicules de silice formant le squelette des éponges d'eau douce)

- les amoebocytes (elles contribuent à transporter la nourriture prélevée dans l'eau à l'intérieur l’éponge)

Elles ne forment pas de tissus à proprement parler car il n'y a pas d'adhésion cellulaire. Une éponge peut d'ailleurs être rapée et broyée, puis passée au tamis.. Ses cellules restent capables d'à nouveau se réunir et se réorganiser en une seule colonie.

Leur organisme est entièrement organisé autour d'un squelette diffus constitué de spicules et de spongine (fibre élastique cornée qui forment l'essentiel du mésenchyme). Les spicules sont monoaxones chez toutes les espèces de mégasclères et chez certaines microsclères. Leur entrelacement constitue le squelette rudimentaire de l'éponge. Sur ce squelette s'organisent des cellules externes formant une sorte de peau percée de micropores (ostium) alors que les cellules internes s'organisent autour d'un système de canaux plus complexe que chez les autres éponges. Les choanocytes forment des myriades de minuscules « corbeilles vibratiles » reliées au milieu extérieur par un réseau complexe de canaux débouchant aux oscules, des pores macroscopiques dispersés. Des ouvertures permettent à l'eau d'entrer dans l'éponge via des canaux aquifères irrégulièrement disposées et dont la disposition dans l'espace change régulièrement, l'éponge vivante réorganisant perpétuellement sa structure interne et son squelette.