Faune des îles Kerguelen - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Animaux introduits

Aux XIXe et au XXe siècle, les hommes ont introduit plusieurs espèces d'animaux sur l'archipel, encore que certaines îles périphériques en restent exemptes.

Pour éviter l'augmentation du problème, « 2 arrêtés des TAAF datant de 2001 interdisent l'introduction d'animaux domestiques et celle de spécimens d'espèces animales ou végétales non indigènes ».

Les mammifères terrestres introduits sont les moutons, mouflons, rennes, lapins, rats, et chats. La truite fario a été introduite dans les cours d'eau de l'archipel.

Souris

Les souris sont sans doute les premières à être arrivées, au XIXe siècle, avec les bateaux de pêches ou de chasse baleinière. Elles peuvent connaître des proliférations saisonnières.

Lapins

Les lapins de l'archipel ont semble-t-il été introduits par les scientifiques d'une mission britannique de 1874. Les animaux, quelques couples de lapins en provenance d'Afrique du Sud, auraient été débarqués du « Volage » le 5 novembre 1874 à la Baie de l'Observatoire.

Les lapins ont eu un impact très négatif sur la végétation locale. Le tapis épais et continu d'azorelle (Azorella selago) sur lequel pouvaient s'implanter diverses autres espèces comme le célèbre chou de Kerguelen a pratiquement disparu, remplacé par une prairie monospécifique de Acaena adscendens (famille des Rosaceae), plante ressemblant à une petite pimprenelle. cette végétation originelle est encore visible sur les îles périphériques non peuplées par les lapins.

Chats

Une population sauvage de chats s'est développée sur l'archipel. D'après les témoignages d'anciens membres des expéditions sur place, ils descendraient de quelques animaux de compagnie amenés par les scientifiques ou le personnel de service dans les années 1950, chargés entre autres de lutter contre les souris.

L'Institut polaire français - Paul Émile Victor confirme d'ailleurs que « Les chats ont été introduits en 1950 pour endiguer la prolifération des rats qui avaient eux-mêmes été introduits involontairement par des baleiniers au XIXe siècle. Malheureusement, les pétrels sont plus faciles à chasser que les rats… Malgré les difficultés rencontrées pour s'acclimater, grâce à ces oiseaux, certains chats ont pu s'installer définitivement et sont redevenus sauvages. Quelques chasseurs ont bien essayé de les éliminer mais en vain. Les félins ont commencé à se multiplier et la population des pétrels a dramatiquement baissé. Lorsque le nombre de pétrels ne fut plus suffisant pour nourrir tous les chats, ceux-ci ont alors mangé les lapins. Un nouvel équilibre est apparu entre les populations de chats et de lapins, au détriment des espèces de pétrels. Ces mammifères ne pouvant heureusement pas nager, des pétrels ont pu survivre sur les îlots voisins. »

Dans les années 1970, des tentatives d'éradications ont été menées contre les chats, afin de protéger les oiseaux de mer indigènes. Mais ces tentatives ont échoué.

La population de chats se nourrit essentiellement des lapins introduits, de souris et d'oiseaux de mer dont ils impactent négativement la population.

La population fondatrice semble avoir été très faible, et des cas d'anomalies ont été constatés, qui seraient liées à la consanguinité originelle. On note aussi une certaine adaptation à l'environnement, comme l'augmentation de l'épaisseur de la fourrure afin de s'adapter au froid.

Moutons

Il y a environ 3 500 moutons en élevage extensif pour l'alimentation de la population (cf. David Grangette, le berger des Kerguelen).

L'élevage se pratique en quasi liberté, mais est limité à la seule île longue, une île de l'archipel faisant 35 km². « Il est intéressant de noter que le troupeau de moutons de l'île Longue constitue le plus grand troupeau du monde de la race Bizet, originaire du Cantal… qui est menacée en France ! » .

Mouflons

Histoire

« En 1957, les autorités en place décident d'offrir aux résidents la possibilité de chasser le mouflon (une forme de moutons sauvages). On importe donc un couple de mouflons de Corse, originaires du zoo de Vincennes à Paris. La population de mouflons a d'abord crû de façon exponentielle pour ensuite fluctuer, à partir du début des années 80, entre 300 et 700 individus ». Les deux animaux relâchés sont accompagnés de trois rennes suédois.

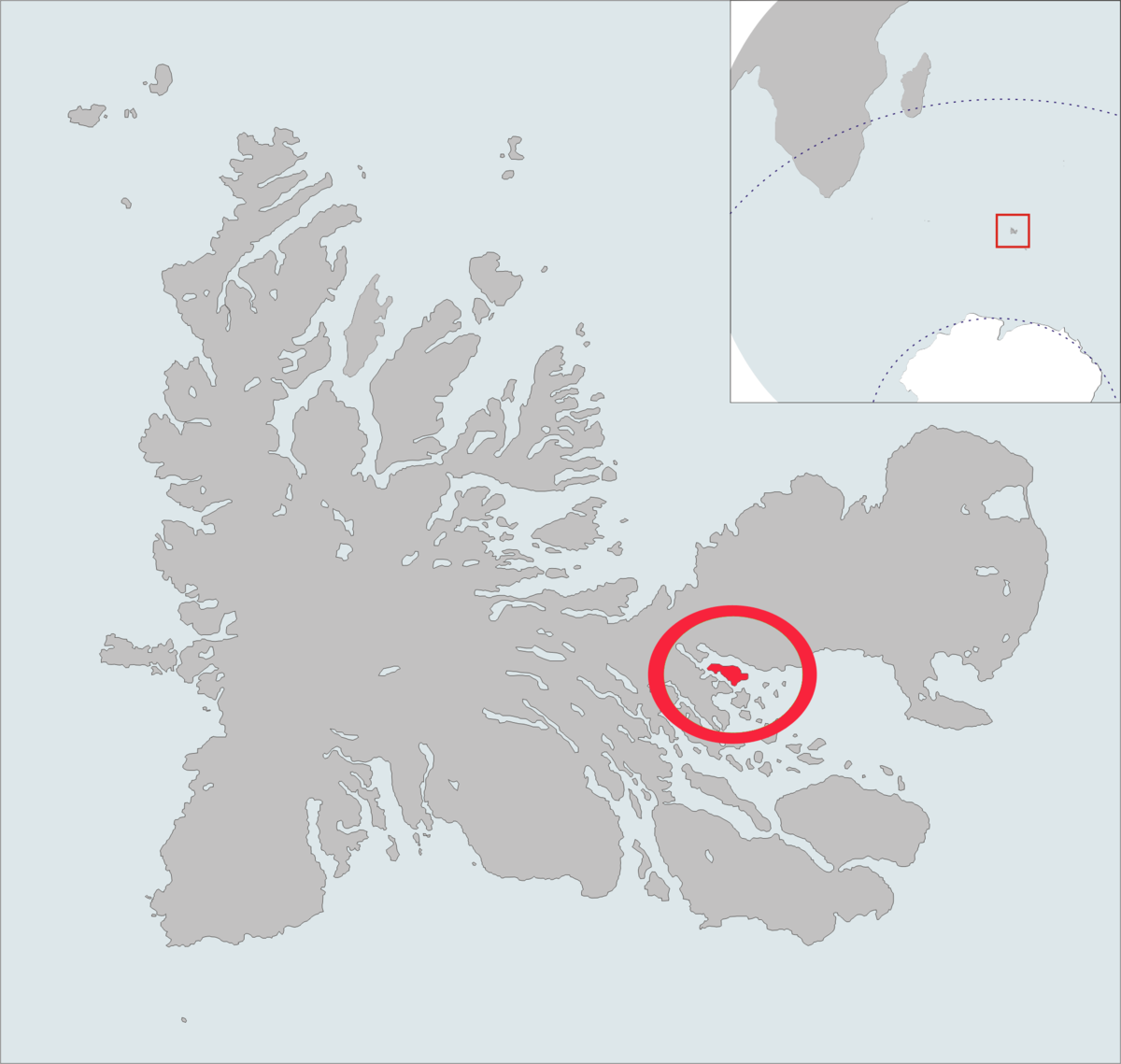

L'introduction de 1957 n'était pas la première tentative, puisqu'en 1956, un autre couple provenant du zoo de Vincennes avait été relâché sur le minuscule îlot Blakeney (2,5 km²), dans le Golfe du Morbihan, mais les deux bêtes étaient rapidement mortes. Les deux animaux ont été relâchés avec 3 rennes suédois. Comptant une centaine de têtes chacune à la fin des années 60, les deux populations sont entrées en compétition pour l'espace et la nourriture de cette petite île (6,5 km²), et les rennes ont fini par gagner la Grande Terre à la nage, jusqu'à totalement disparaître de l'île Haute vers 1980.

La population originelle a été introduite sur la seule île Haute, une petite île de 6,5 km², et tous les mouflons actuels de l'archipel s'y trouvent encore. L'île est rocheuse, et ne compte que 30% d'un « faible couvert herbacé ». En 1972, des graminées fourragères ont été introduites sur l'île afin d'améliorer les ressources pour les mouflons.

La population a connu une progression fulgurante, puisque « la population [de la petite île] atteint 100 individus au début des années 1970 [...], puis a augmenté de façon exponentielle pour aboutir à 700 individus en 1977. ».

Depuis lors, la population a été caractérisée par des dynamiques cycliques, fluctuant entre 250 et 700 individus (Chapuis et al. 1994), avec des effondrements hivernaux se produisant à une périodicité de 3-5 ans après que le nombre d'individus ait dépassé environ 600.

Diversité génétique

La population de l'île Haute souffre potentiellement de plusieurs handicaps génétiques : elle descend d'un couple unique, elle vit sur une île de petite taille ce qui entraîne une forte proximité reproductive entre tous les individus, et elle passe par des effondrements de population réguliers, qui divisent tous les 3 à 5 ans la population par 2, voir plus. Une très forte consanguinité était donc inévitable, porteuse attendue d'une très forte homozygotie.

Pourtant, dans un article publié dans Proceedings of the Royal Society of London le 22 février 2007, Kaeuffer et ses collègues ont montré que malgré la faiblesse de la population originelle (2 animaux) la diversité génétique de la population, quoique plus faible que celle des populations corses d'origine, était encore étonnamment élevée, ce qui semblait écarter les problèmes de consanguinité qu'on aurait pu attendre. Mieux, les échantillons génétiques de 2003 étaient beaucoup plus hétérozygotes que ceux des années 60 et 70.

« Les chercheurs attribuent l'augmentation de cette diversité génétique à la sélection naturelle ; l'échelle de temps étant trop courte pour que cette diversité soit attribuable à des mutations génétiques, et les Îles trop isolées pour avoir subi des migrations. "Cette diversité s'explique par l'élimination, au fil des générations, des individus avec une faible diversité génétique. Dans les petites populations isolées, des individus apparentés ont de grandes chances de se reproduire entre eux et d'engendrer des individus consanguins ou homozygotes. La population voit sa diversité génétique s'appauvrir et son potentiel évolutif diminuer. De plus, la consanguinité est connue pour provoquer l'apparition de maladies génétiques. Les individus les plus hétérozygotes semblent mieux résister aux maladies" ».

Rennes

« Dix rennes de Suède ont été introduits en 1955-1956 sur l'île Haute. En 1981, ils se sont échappés à la nage sur la Grande Terre.

Cette petite population d'origine a été renforcée par les descendants de trois rennes suédois introduits en 1957 sur l'île Haute avec les mouflons. Comptant une centaine de tête chacune à la fin des années 60, les deux population sont entrées en compétition pour l'espace et la nourriture de cette petite île (6,5 km²), et les rennes ont fini par gagner l'île principale à la nage, jusqu'à totalement disparaître de l'île Haute.

La population actuelle de rennes est estimée à 4 000 têtes environ ». Leur impact a été négatif pour certaines espèces végétales, en particulier les lichens, dont la croissance est très lente, et sur lesquels ils exercent une forte pression.