Fièvre de la vallée du Rift - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Fièvre de la vallée du Rift | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification des virus | |||||||||

| Type | Virus | ||||||||

| Groupe | virus Groupe V | ||||||||

| Famille | Bunyaviridae | ||||||||

| Genre | Phlebovirus | ||||||||

| Espèce | |||||||||

| Virus de la Fièvre de la vallée du Rift | |||||||||

| | |||||||||

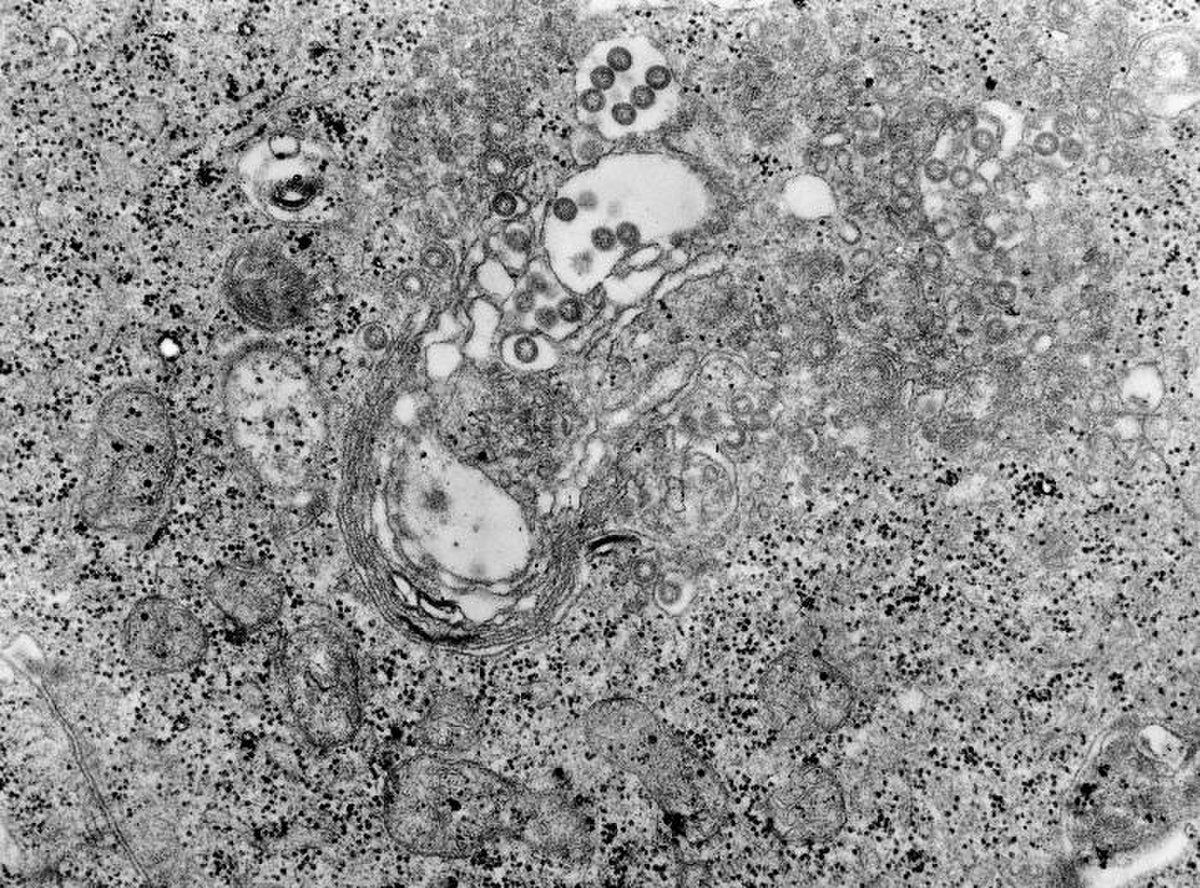

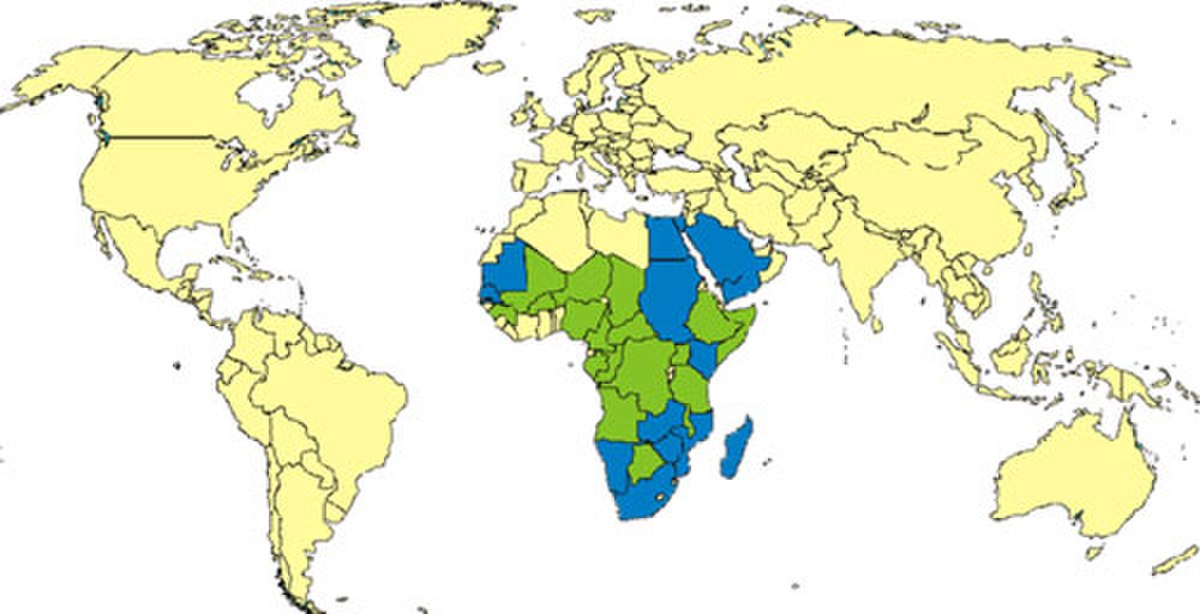

La fièvre de la vallée du rift (RVF) est une zoonose virale (affectant principalement les animaux domestiques (bétail), mais pouvant se transmettre aux humains) en se manifestant par une fièvre. Elle est disséminée par la piqûre d’un moustique infecté. La maladie est propagée par le virus RVF, rattaché au genre Phlebovirus ( famille des Bunyaviridae). La maladie a été rapportée pour la première fois chez le bétail du Kenya aux alentours de 1915, mais le virus n'a pas été isolé avant 1931. Les manifestations du RVF surviennent en Afrique sub-saharienne mais des épisodes peuvent éclater ailleurs, rarement (mais parfois sévèrement) en Égypte - pendant les années 1977 et 78, plusieurs millions de personnes ont été infectés et des milliers sont mortes au cours d’une violente épidémie – Au Kenya en 1998, le virus a entraîné le décès de plus de 400 Kényans. En septembre 2000 un épisode a été confirmé en Arabie saoudite et au Yémen.

Chez l'homme le virus peut se manifester sous l’apparence de plusieurs syndromes différents. Habituellement les victimes n'ont aucun symptôme ou seulement une maladie peu bruyante avec de la fièvre, des maux de tête, des myalgies et des anomalies hépatiques. Dans un petit nombre de cas (< 2%) la maladie peut évoluer vers un syndrome de fièvre hémorragique, de méningo-encéphalite (inflammation du cerveau), ou encore affecter l’œil. Les patients qui tombent malades présentent habituellement de la fièvre, un état de faiblesse généralisée, des douleurs dorsales, des vertiges, et une perte de poids au début de la maladie. En règle générale, les patients entrent en convalescence 2 à 7 jours après le début de la maladie.

Approximativement 1% des humains victimes de la maladie en meurent. Parmi le bétail le niveau de mortalité est sensiblement plus élevé. Chez les femelles gravides infectées par le RVF, le taux d’ avortement est de pratiquement 100% des fœtus. Une épizootie (maladie épidémie atteignant les animaux) de RVF se manifeste habituellement d’abord par une vague d’avortements inexpliqués.

Vaccination Animale

Plusieurs vaccins animaux ont été fabriqués pour se protéger contre l'infection par le RVF. Le premier à être développé était un vaccin vivant. Lors des essais sur la souris, les résultats étaient prometteurs, ce vaccin conférait une immunité pendant trois ans. Cependant un problème a été décelé : l’administration aux brebis gravides a provoqué de nombreux avortements. À la suite de cette constatation, des vaccins atténués ont été développés. Bien qu'ils aient un effet protecteur, et ne provoquent pas d’effets nuisibles, ce résultat a été obtenu seulement après de multiples inoculations. Le fait que des doses multiples soient indispensables pourrait se révéler problématique particulièrement dans les zones où le RVF est endémique.