François Levaillant - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Biographie

La jeunesse de François Levaillant

Le 6 août 1753, François Levaillant vient au monde. Par la suite il ira à l’école de Paramaribo, accompagnera ses parents dans leurs voyages à l’intérieur, acquérant de très bonne heure l’amour de l’aventure et un profond intérêt pour les mystères de la nature, les animaux, les oiseaux et les primitifs du pays.

Quand son père retourne en Europe, en 1763, il commence à suivre des études normales, d'abord durant deux ans en Allemagne puis durant sept ans en Alsace, notamment à Metz. Il rencontre Jean-Baptiste Bécœur (1718-1777), propriétaire de l'une des plus grandes collections d'oiseaux de l'époque, qui lui apprend sa méthode de conservation des oiseaux.

À partir de 1777, il passe trois ans à Paris où il étudie l'ornithologie, notamment grâce à la collection de Pierre Jean Claude Mauduyt de la Varenne (1732-1792). Mais les collections d'histoire naturelle qu'il côtoie lui laissent un sentiment de mélancolie :

« Mais ces superbes étalages me donnèrent bientôt un malaise, ils laissèrent dans mon âme un vide que rien ne pouvait remplir. »

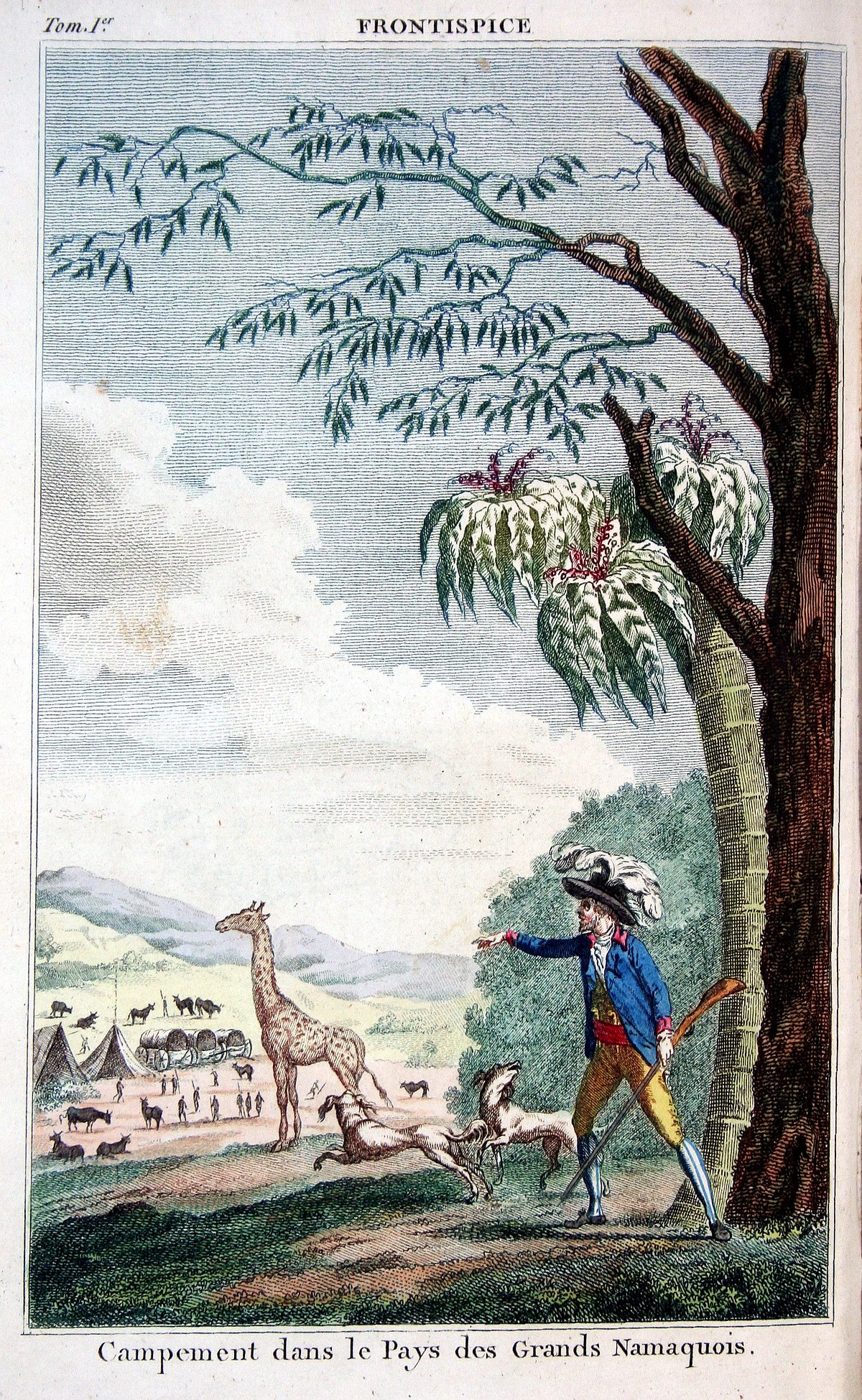

L'appel du voyage, un retour difficile

En 1780, il part aux Pays-Bas où il rencontre Jacob Temminck, alors trésorier de Compagnie hollandaise des Indes orientales. Impressionné par le jeune homme, Temminck l'envoie dans la province du Cap en Afrique du Sud en 1781. Il collecte des spécimens dans la région et fait notamment deux voyages, l'un à l'est du Cap et un au nord de la rivière Orange et dans le Grand Namaqualand.

Il rapporte en France, en 1784, plus de 2 000 peaux d'oiseaux ainsi que la peau d'une girafe. Mais Levaillant ne reçoit pas l'accueil qu'il espérait :

« Des hommes puissants m'avaient attiré, caressé, flatté. Je ne m'en cache pas, j'avais compté sur leur reconnaissance ; les motifs qui semblaient la fonder étaient purs et vrais. Je me plaignais avec raison d'avoir sacrifié ma fortune et ma plus belle jeunesse aux progrès d'une science jusqu'alors toute en théorie et que peu d'expérience avait fondée. Je contrariais, il est vrai, de brillants romanciers, de longues études de cabinet, que nul ne prétendait avoir faites en pure perte ; mais je venais les preuves à la main. J'ouvris aussi un cabinet d'histoire naturelle ; j'y déposai les nombreux individus que j'avais été chercher à quatre mille lieues de Paris. »

Mais son travail est principalement accueilli par des critiques et des sarcasmes. Levaillant exprimera, à travers ses livres, bien souvent son amertume. Il propose pour une somme modique l'intégralité de sa collection au Muséum national d'histoire naturelle. Mais la période de la Révolution arrive et si les gouvernements successifs décident d'acquérir sa collection, ils ne mettent jamais à exécution ce projet. Finalement au bout de près de 15 ans d'efforts, on lui propose de faire une estimation de sa collection :

« On parla de faire faire l'estimation de mon cabinet.. ESTIMER un à un les individus d'une collection ! qui m'avait couté trente ans de travail, dont cinq années de courses dans les déserts brûlants de l'Afrique, et pour laquelle je ne demandais pas la vingtième partie de la valeur ; puis, malgré les progrès des temps et la différence des besoins, la somme offerte en 1789 était celle que je demandais encore au gouvernement en 1795... Enfin, cette somme, malgré sa modicité, est restée dans les trésors de la nation, et mon cabinet est toujours en mon pouvoir, et va probablement passer à l'étranger ou être dispersé, car ma fortune ne me permet plus de le garder. »

Ainsi sa collection est finalement dispersée et vendue à l'étranger, en grande partie notamment à Temminck. Celles-ci rejoindront les collections du muséum d'histoire naturelle de Leyde.

Il fait paraître le Voyage dans l'intérieur de l'Afrique (1790, 2 volumes) qui connaît un immense succès et qui est rapidement traduit dans de nombreuses langues. En 1793, sous la Terreur, François Levaillant est arrêté, il ne doit son salut qu’à la chute de Robespierre le 27 juillet 1794. C’est sans doute pour se mettre à l’abri qu’en 1796, François Levaillant et sa famille s’installent à La Noue (Marne) dans l’ancien presbytère que son beau-père François-Didier Foyot avait, sans doute, acheté lors de la vente des biens nationaux en 1794. Dans ce refuge champêtre, Levaillant peut jouir de la campagne et des bois environnants, il chasse et augmente sa collection d’oiseaux. Il peint, dans un style naïf, son domaine, où il se représente avec sa femme et ses enfants. La propriété a été divisée depuis, et la mairie actuelle de La Noue en occupe une partie. Il poursuit, en 1796, l'exploitation de ses souvenirs en publiant le Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique (1796, 3 volumes). Puis l’Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique (1796-1808, 6 volumes) avec des dessins de Jacques Barraband (1767-1809). Cette Histoire, qui paraît simultanément en trois versions différentes, toutes splendidement illustrées, connaît également un grand succès malgré leurs prix assez élevés.

Il souhaite privilégier un discours simple et ouvert. Il écrit dans l'une de ses préfaces :

« Bien résolu de ne parler que de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait, je ne dirai rien que d'après moi-même...

La vraie langue d'une science est celle qui en facilite l'étude, en mettant ses principes à la portée de tout le monde. Le pédant qui ne cherche qu'à en imposer et non à enseigner, surcharge ses leçons de termes inutiles, et sème à chaque pas des difficultés qui finissent par dégoûter celui que son inclination portait naturellement à l'étude, et qui y aurait pris goût si on lui avait aplani les routes de la science, au lieu de les hérisser d'épines : manière que n'ont adopté, au reste, nos petits charlatans scientifiques que pour éblouir les sorts qui, entendant des mots qu'ils ne comprennent souvent pas, regardent ceux qui les débitent comme des êtres doués d'un savoir supérieur. »

Enivré par ce succès, il fait paraître plusieurs autres ouvrages presque simultanément. Il s'agit de l’Histoire naturelle d'une partie d'oiseaux nouveaux et rares de l'Amérique et des Indes (un seul volume paru, 1801), l’Histoire naturelle des oiseaux de paradis (1801-1806), l’Histoire naturelle des perroquets (deux volumes, 1801-1805) l’Histoire naturelle des cotingas et des todiers (1804), et l’Histoire naturelle des calaos (1804).

Mais la popularité de Le Vaillant décline et le dernier volume de l’Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique se vend mal. Ses nombreux livres et leur style agréable sont l'objet de graves critiques. Ainsi Carl Jakob Sundevall (1801-1875) l'accuse d'avoir fait des nombreuses erreurs et, pire, d'avoir décrit des espèces en s'inspirant de dessins faits par d'autres et même d'avoir inventé des détails pour enjoliver ses descriptions. En 1802, dans sa maison de La Noue, Levaillant, reçut la visite du zoologiste allemand Carl Asmund Rudolphi (1771-1832), porteur d’une lettre de recommandation de Johann Ray, collectionneur amstellodamois.

De nouveau veuf en 1812, il reste à La Noue. En 1818, il reçoit la visite du zoologiste William Elford Leach (1790-1836) du British Museum qui lui dit de façon plaisante que plus il vivait, plus sa renommée s’accroissait.

Pour amuser ses concitoyens il fait courir le bruit qu’il avait été marié à la fille du roi du Surinam. Cette affabulation fut recueillie par le trop crédule abbé Boitel, auteur d’une conférence tenue à Sézanne le 29 janvier 1849, sur le naturaliste intitulée : « Notice biographique sur Le Vaillant, fameux naturaliste qui résida 30 ans à La Noue ». Le texte de cette conférence est conservée aux Archives Municipales de Sézanne. Le 22 novembre 1824, il meurt à La Noue où il est enterré sous un simple monticule et en 1862 ses quatre fils firent édifier le monument actuel. Après son décès la vente par licitation de ses biens immobiliers fut ordonnée par deux jugements rendus par le tribunal civil d'Épernay. Précédée d'une adjudication préparatoire du 28 août 1825, l'adjudication définitive eut lieu le 11 septembre 1825 en la maison du défunt.

Levaillant est opposé à l'utilisation de la nomenclature binomiale introduite par Carl von Linné (1707-1778) et donne seulement un nom français aux nouvelles espèces qu'il décrit. Il faut signaler que les raisons de son opposition sont très pertinentes. En effet, pour Levaillant, seule l'étude des oiseaux dans leur milieu naturel permet de séparer les espèces entre elles, ce qu'est incapable de faire un classificateur travaillant uniquement dans un laboratoire sur des sujets morts.

Certains noms qu'il a imaginés sont encore en usage comme Bateleur et Chanteur. Des naturalistes attribuèrent plus tard des appellations linnéennes à ces espèces et certains d'entre eux lui dédièrent certaines espèces comme le Coucou de Levaillant (Oxylophus levaillantii) par William Swainson (1789-1855) en 1829 et le Pic de Levaillant (Picus vaillantii) par Alfred Malherbe (1804-1866) en 1847.

Levaillant a l'immense mérite d'avoir attiré l'attention des ornithologues sur la faune de l'Afrique du Sud, jusqu'alors presque inconnue.