Herculanum - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le centre ville

Conformément à l'organisation des cités antiques, le centre d'Herculanum est le lieu où se trouvent les bâtiments publics et les espaces de réunion : le forum et son annexe couverte, la basilique, le théâtre. En revanche, le temple qui mettait la cité sous la protection d'un dieu majeur fait défaut en l'état des fouilles. Le seul édifice cultuel découvert est une sorte de chapelle intégrée dans l'insula VI, le Sacellum des Augustales, fort différent du classique temple à colonnes isolé sur son aire sacrée.

Le decumanus et le forum

Le Decumanus maximus est la principale voie transversale d'Herculanum, qui dessert le cœur de la cité et mène au théâtre.

Le Forum, centre traditionnel de toute ville romaine, ne suit pas à Herculanum le schéma classique d'une place rectangulaire où trône un temple sur podium, comme à Pompéi.

À la place, le decumanus s'élargit pour atteindre 12-14 mètres, et il est délimité comme l'espace piétonnier propre à un forum par des bornes en pierre sur le decumanus et des marches au raccordement avec les Cardines, qui interdisent l'accès des véhicules. Ce caractère similaire à la situation qu'on trouve aux abords du forum de Pompéi a permis à Maiuri de supposer la présence du forum dans la zone.

La partie du forum dédiée aux activités civiques était séparée de la zone marchande par un grand arc tétrapyle revêtu de marbre et de stuc, et décoré de statues. Cette partie civique était bordée par le Sacellum des Augustales, et son autre extrémité qui n'est pas dégagée menait vers la Basilique et le théâtre.

La partie occidentale du forum, réservée au secteur commercial, se présente avec une architecture disparate : d'un côté, les entrées de maisons et les boutiques des insulae VI et V s'alignent sans régularité le long d'un trottoir, parfois abritées d'un auvent, de l'autre un portique à colonnes donne son unité à la série de boutiques qu'il abrite. Ces boutiques sont surmontées de deux étages avec des logements en location.

Le théâtre

Le théâtre fut le premier vestige d'Herculanum découvert par hasard en 1709 par le prince d'Elbeuf, qui l'exploita pendant des années comme une carrière de marbres précieux, et en extrait des statues dont deux statues féminines qui furent immédiatement vendues et prirent la direction de Dresde à la cour de Saxe, où elles suscitèrent plus tard l'enthousiasme de Winckelmann par leur «noble simplicité et sereine grandeur». Les fouilles officielles menées de 1738 à 1777 permirent par de nombreuses galeries en tous sens de connaître l'architecture du théâtre et de récupérer une partie des nombreuses statues qui le décoraient.

De nos jours, il n'est que très partiellement dégagé et l'on y accède encore par les tunnels creusés à l'époque des Bourbons. Il n'est pas raccordé au site principal, et comme il se situe dans l'axe du decumanus, on pense qu'il devait être relié au forum. Il demeure l'unique vestige des anciennes fouilles encore visible.

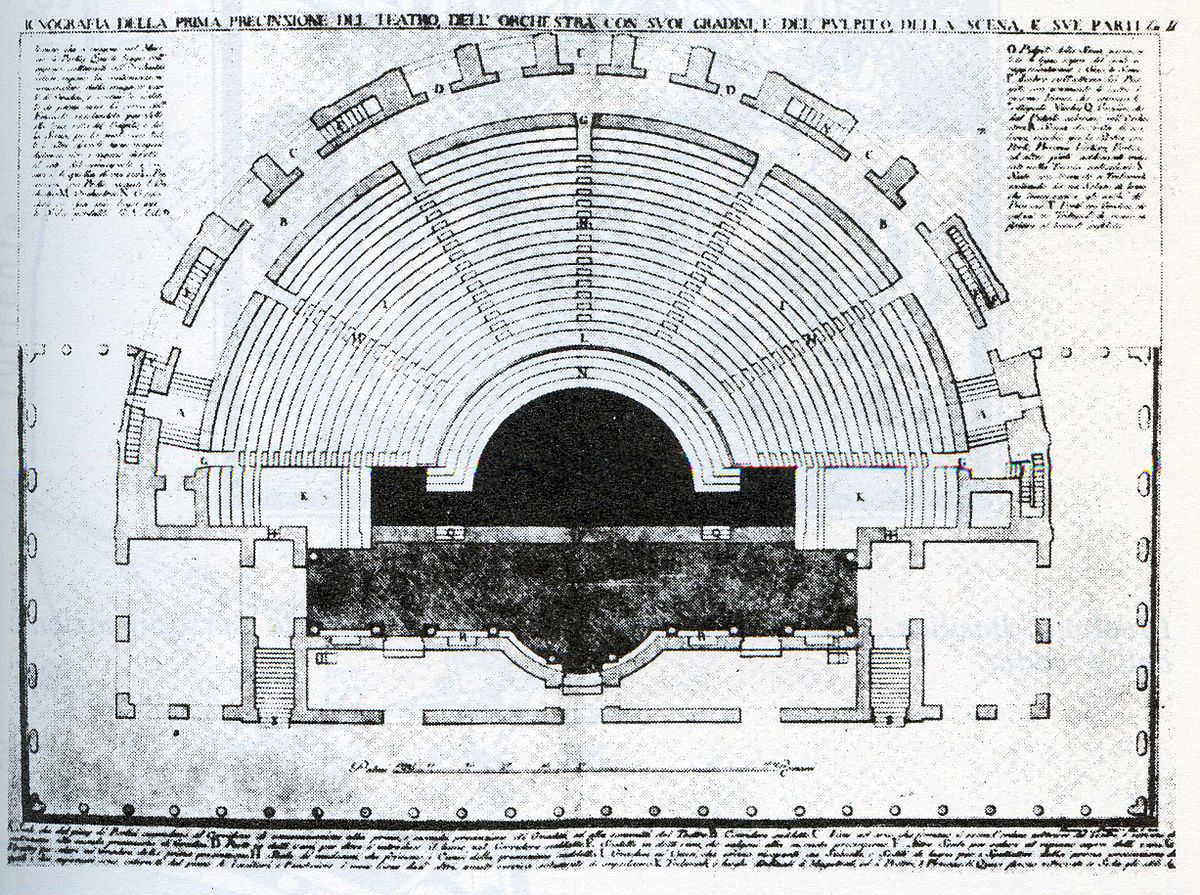

Le théâtre est typique du théâtre romain à l'hémicycle construit et ne profitant pas du relief. Les inscriptions que l'on découvrit permirent d'apprendre que l'édifice a été construit ou restauré à l'époque d'Auguste par L. Annius Mammianus Rufus selon les plans de l'architecte P. Numisius, le décor datant des règnes de Claude et Néron. D'un diamètre de 53 mètres, il est structuré en trois séries de gradins en tuf, 4 gradins pour la partie proche de l'orchestre, 16 gradins en 6 secteurs pour la partie médiane, et 3 gradins en haut. Sa capacité est évaluée à deux mille places (2500 selon Maiuri).

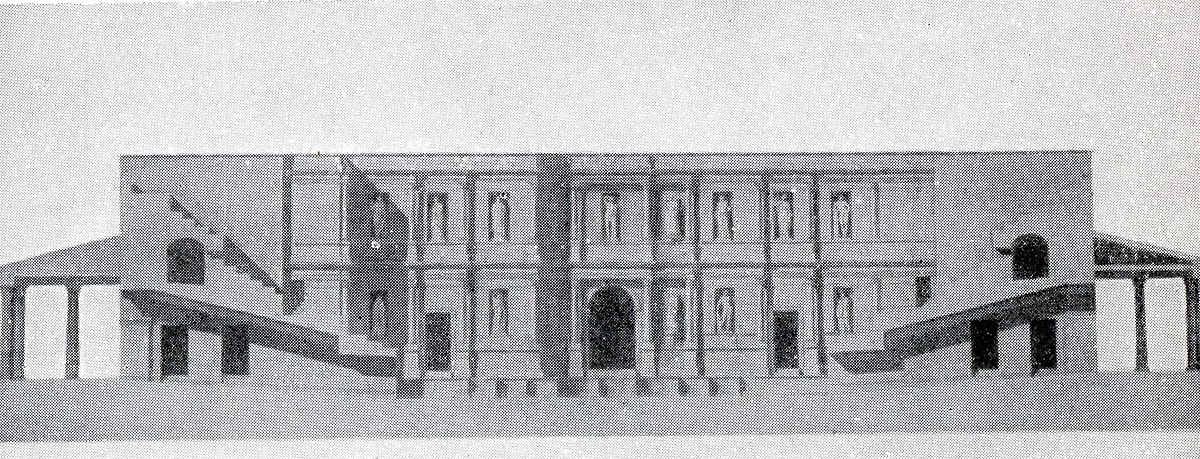

Le mur qui fermait la scène était richement décoré de placages de marbre, tous pillés, et sur deux niveaux, de 9 et 6 niches contenant des statues toutes brisées, dont on n'a récupéré qu'un torse d'Hercule. À chaque extrémité de la scène, un piédestal présentait les statues de deux personnalités marquantes d'Herculanum, identifiées par les dédicaces : Nonius Balbus et Appius Claudius Pulcher, peut-être un des consuls de 38 av. J.-C.. Ces deux statues ont été perdues à cause de l'inorganisation des premières fouilles, probablement à l'époque du Prince d'Elbeuf.

Le pourtour arrondi du mur extérieur du théâtre était également orné de statues en bronze plus grandes que nature comme celles de deux notables en toge, M. Calatorius Quartius et L. Mammius Maximus. S'y ajoutaient les statues impériales d'Agrippine la jeune, de Tibère, de Livie. Toutes ces œuvres furent regroupées au musée royal de Portici, puis à Naples.

Dans le secteur proche du théâtre et dès le début des fouilles, on découvre des fragments de bronze dispersés de ce qui est identifié comme un quadrige grâce au moyeu d'une roue et au timon d'un char. L'envoi de premiers débris découverts à la fonte provoqua une telle indignation que les fouilleurs reconstituèrent un cheval à partir de quelques éléments disponibles, ce que Maiuri qualifie ironiquement d'habile union entre fonderie antique et sculpture contemporaine. Une autre tête de cheval et plusieurs morceaux du conducteur furent également sauvés. Ce matériel ayant été visiblement démantelé et charrié par la vague volcanique, on ignore quel bâtiment ornait cette statue d'apparat, peut-être le mur du théâtre ou un autre monument.

L'empereur Tibère |

Marcus Calatorius Quartius |

Dame d'Herculanum |

La Basilique

La Basilique occupe l'angle nord-est de l'insula VII non dégagée, desservi par le Cardo III. Quoiqu'elle soit encore ensevelie, elle a été intensivement explorée par des tunnels sous les Bourbons, de 1739 à 1761, ainsi que par quelques petites excavations au début des années 1960.

Un plan a été tracé au XVIIIe siècle à partir des observations de ces explorations souterraines. Le centre du bâtiment reste toutefois inconnu, car non exploré en raison des risques d'effondrement du terrain. Ce qui est repéré est un grand espace rectangulaire long de 40 mètres environ, ouvert sur la rue par cinq portes surmontées d'un portique. L'espace intérieur est divisé par trois alignements de colonnes. Les murs latéraux étaient rythmés par des demi-colonnes, encadrant des niches exposant des statues, dont un certain nombre ont été retrouvées intactes et ont été identifiées par les inscriptions sur leur piédestal. Elles représentaient Marcus Nonius Balbus et des membres de sa famille, son père, sa mère et ses filles et quelques statues impériales, Néron et Germanicus. Sous le portique de l'entrée, on récupéra deux autres statues de Nonius Balbus et de son fils.

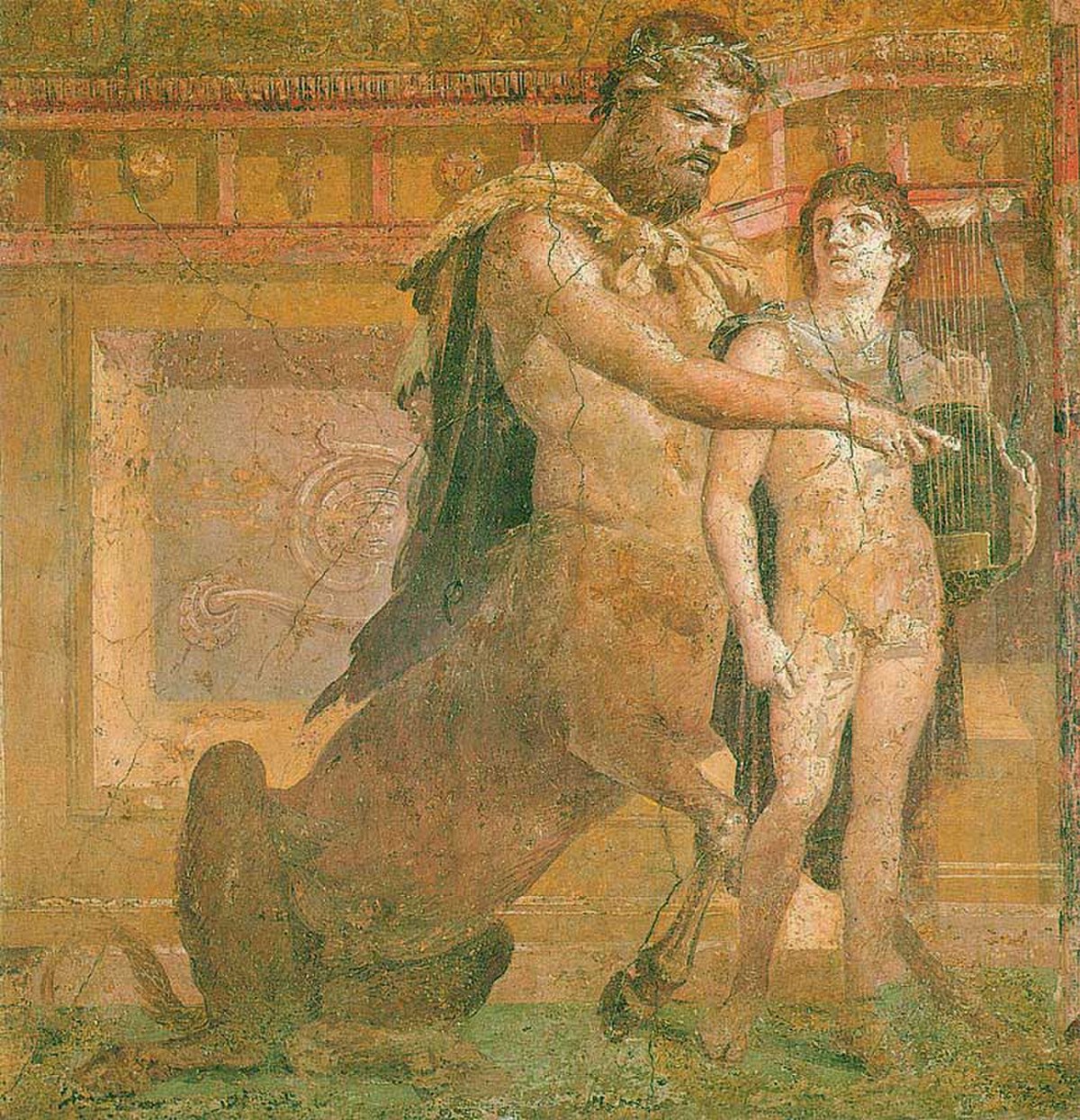

Le mur du fond avait une exèdre encadrée de deux niches plus petites, où étaient représentés Thésée et le Minotaure, Hercule et Télèphe, le centaure Chiron et Achille. Toutes les parois, du reste, dont les absides, étaient décorées d'une série de peintures. Quelques-unes, dont celles précitées, ont été détachées et se trouvent au Musée archéologique de Naples, tandis que les autres se sont irrémédiablement perdues au fil du temps.

L'identification de ce monument a été débattue : on pouvait y voir une palestre, espace ouvert dédié à l'exercice entouré d'une colonnade, ou au contraire une basilique à trois nefs, lieu de réunion couvert, voire un temple du culte impérial. Une inscription dans un autre endroit de la ville honorait Balbus pour avoir restauré la basilique d'Herculanum à ses frais. Maiuri en déduisit que la basilique était ce monument que décorait autant de statues de Balbus et de sa famille. Cette interprétation est contestée par certains archéologues actuels, qui voient dans ce qu'ils qualifient de cosiddetta basilica (mot-à-mot "la dénommée basilique") un Augusteum dédié au culte impérial.