Herculanum - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Exploitation du site archéologique

Gestion du site

La Surintendance archéologique de Pompéi (Soprintendenza archeologica di Pompei) est un organisme public rattaché au Ministère italien des Biens et des Activités culturelles (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) qui est responsable de la protection et la valorisation des quatre sites antiques de Pompéi, Herculanum, Stabies et Oplontis et du musée de Boscoreale. Elle employait en 1997 un millier de personnes dont une douzaine d'archéologues. Elle jouit depuis 1998 de l'autonomie financière, administrative, organisationnelle et scientifique.

Outre les tâches administratives, les actions de préservation des sites représentent une part importante de son activité, face aux menaces que représentent l'érosion et la prolifération naturelle (le désherbage des lieux n'est pas un moindre problème), ainsi que la pollution, voire le vandalisme, induit par une fréquentation touristique massive. Plus spécifiquement, le site d'Herculanum, cuvette de 20 à 25 m de fond, a des contraintes de drainage compliquées par un niveau élevé de la nappe phréatique.

La Surintendance doit assurer l'ensemble de ses missions avec des budgets qui tendent à se réduire : 9,6 millions d'euros programmés pour 2008, et 8,6 millions programmés pour 2009

Classement au patrimoine mondial

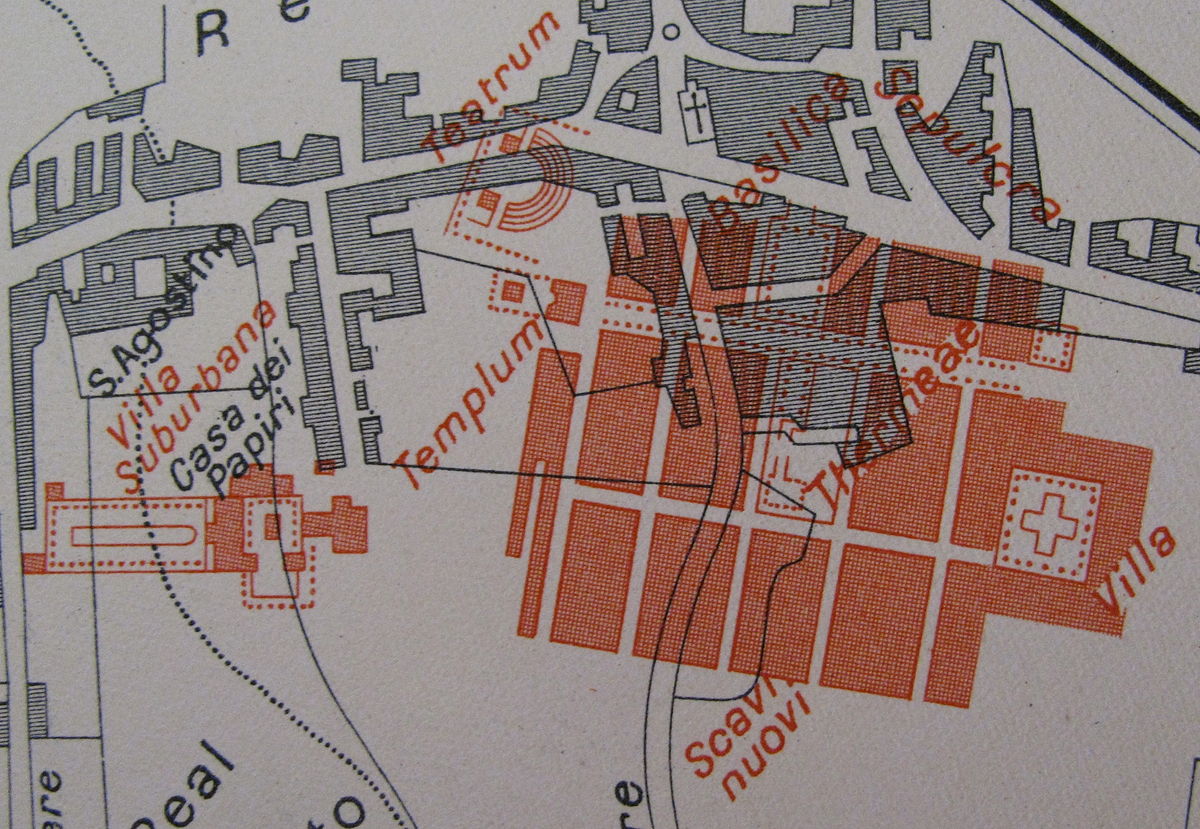

Les sites d'Herculanum et de Pompéi ont été évalués en 1997 par le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) qui a recommandé leur classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le périmètre classé inclut le théâtre et la villa des Papyrus, mais ne retient pas les zones encore recouvertes par l'habitat moderne. Dans ses conclusions, l'ICOMOS souligne que ces ruines « n'ont leurs pareilles nulle part au monde en termes d'intégralité et d'étendue. Elles offrent une illustration vivante et complète de la vie romaine de leur époque. Aucun site archéologique ne peut être comparé, fut-ce de loin, à ces deux cités antiques ».

Ouverture au public

La fréquentation touristique à Herculanum est concurrencée par la notoriété de Pompéi : en 1997, Pompéi recevait annuellement environ deux millions de visiteurs, tandis qu'Herculanum en accueillait dix fois moins.

La zone archéologique ouverte au public, les Scavi Ercolano en italien, comprend les quartiers d'habitations. Les vestiges du théâtre, séparé par l'habitat moderne, peuvent être visités par une entrée distincte plus loin sur le corso Ercolano. Enfin la villa des Papyrus, somptueuse villa suburbaine au-delà du rempart antique, reste fermée au public. Néanmoins les nombreuses statues trouvées dans cette villa ont été présentées lors de l'exposition sur le tricentenaire des découvertes à Herculanum, tenue en 2008-2009 au Musée archéologique de Naples.

En complément du site, la commune d'Herculanum et la province de Naples ont financé un musée à Herculanum, qui présente avec les technologies audio-visuelles d'animation interactive un parcours en réalité virtuelle dans les rues et les maisons de la cité antique, en présence de Romains simulés. Ce musée, le MAV (Museo Archeologico Virtuale Ercolano) a été inauguré le 9 juillet 2008.

La redécouverte

Les premières explorations

En 1709, le prince autrichien Emmanuel-Maurice de Lorraine, comte d'Elbeuf fait forer un puits dans sa villa à Resina et tombe par hasard sur un mur et des vestiges antiques, qu'il identifie à tort comme un temple d'Hercule, en réalité le théâtre antique. Il profite de cette découverte en pillard, arrachant les marbres, remontant des colonnes et trois statues antiques, qu'il offre au prince de Savoie. Cette dispersion provoque les protestations de la papauté, qui mettent un terme aux extractions.

Des fouilles mieux organisées reprennent de 1738 à 1745 sous l'impulsion de Charles de Bourbon, nouveau roi des Deux-Siciles. Il en confie l'exclusivité à l'ingénieur arpenteur espagnol Rocco Gioacchino de Alcubierre, et soumet toute visite, dessin ou prise de notes à l'autorisation royale. Le théâtre est identifié par une inscription, on découvre des gradins, le secteur de la basilique est sondé, on exhume les restes d'un quadrige de bronze (dont un cheval est exposé au musée national de Naples), la statue équestre de Nonius Balbus, une peinture représentant Thésée et le Minotaure. À l'époque, les méthodes archéologiques n'existaient pas, les chercheurs en inventent : ils creusent des galeries au hasard, percent les murs sans grande précaution pour continuer d'avancer, extraient laborieusement les plus belles œuvres, procèdent à des relevés rapides et parfois rebouchent un tunnel avec les déblais du suivant.

Mais les premières découvertes en 1748 sur le site de Civita (identifié comme Pompéi en 1763), tout aussi riche en vestiges et beaucoup plus facile à dégager, concurrencent les travaux sur Herculanum, où l'épaisse couche solidifiée rend les conditions de fouilles extrêmement difficiles. Herculanum n'est plus explorée qu'irrégulièrement, malgré la fondation de l'Académie d'Herculanum par Charles III en 1755. Néanmoins, quelques découvertes remarquables ont lieu comme la maison des Papyrus fouillée de 1750 à 1761, ou la Basilique. La synthèse des explorations souterraines permet à l'ingénieur espagnol Francesco La Vega (mort en 1815) de dresser un relevé sommaire et partiel d'Herculanum, qui situe quelques temples et huit îlots construits (insulae) dans un quadrillage de cinq rues recoupées par deux autres.

En 1748, l'humaniste toscan Marcello Venuti publie la Descrizione delle prime scoperte della antica città d'Ercolano (Description des premières découvertes de l'antique cité d'Herculanum), que le Français Charles de Brosses présente en 1749 à l'Académie des inscriptions et belles-lettres de Paris. Le Antichità di Ercolano (Les Antiquités d’Herculanum) de Francesco Valleta, publiées en 1757 sous le patronage de Charles III, exposent enfin aux amateurs impatients des copies des peintures, sous forme de gravures, que l'ambassadeur de France à Naples communique au directeur de l'Académie de France à Rome, puis à Paris. Les pensionnaires furent autorisés à aller à Naples, s'imprégner d'art antique et en rapporter l'inspiration pour leurs futures réalisations. D'autres amateurs passionnés comme l'Allemand Winckelmann visitent aussi les fouilles et les collections du musée des Bourbons. Winckelmann par ses publications et son enthousiasme impulse le mouvement néoclassique. En France même, les premières et rares informations sur les découvertes ne suscitent guère d'écho. L'Académie des inscriptions se concentre sur les monnaies antiques, les gens de lettres ne prennent en considération que les textes anciens, et comme Pline le Jeune n'a pas fait mention d'une Herculanum dans son récit de l'éruption du Vésuve, l'indifférence persiste plusieurs années en dépit de l'intérêt manifesté par de Brosse ou par comte de Caylus. Malgré ce dédain pour les « antiquaires », l'Encyclopédie produit en 1758 un article enthousiaste de quatre pages sur Herculanum. L'inspiration néoclassique se diffuse en Europe, et de façon plus limitée en France dans la mode à l'antique et l'art de la décoration. À la fin du XVIIIe siècle, les motifs propres à Herculanum font leur apparition sur l'ameublement, les tapisseries, les tables et les tasses à thé.

De 1828 à 1835 et de 1869 à 1875, les fouilles, conduites finalement à ciel ouvert et jusqu'au sol antique, donnent des résultats modestes. Elles mettent à jour un tronçon de rue, correspondant au Cardo III, et des portions de maisons dans le secteur des Insulae II et VII d'un côté du Cardo, et de l'autre le bord de l'insula III et la palestre des thermes de l'insula VI, mais la présence des immeubles de Resina restreint le périmètre dégagé. Plus grave, l'abandon du site sans protection pendant un demi-siècle provoque des destructions irrémédiables parmi les vestiges, comme l'effondrement de galeries, l'effacement de la fresque d'Argus ou la destruction des charpentes carbonisées qui se contractent et se fragmentent au contact de l'air, entraînant l'effondrement d'étages sur les pièces dégagées.

Les nouvelles fouilles (1927-1958)

Les fouilles d'Herculanum reprennent à partir de 1927, sous la direction d'Amedeo Maiuri et avec un esprit nouveau : à la quête exclusive des œuvres d'art du siècle précédent succède la volonté d'appréhender la vie antique dans chaque maison en la fouillant dans ses moindres recoins, qu'elle soit humble ou luxueuse. Les méthodes mises au point sur Pompéi sont appliquées : dégagement complet à ciel ouvert jusqu'au niveau romain, comptes-rendus de fouilles précis, préservation sur place des peintures et des décorations, restauration de couvertures de protection. Maiuri étend la zone fouillée vers le sud-est en détruisant de vieux immeubles. Dès 1932, le dégagement de l'insula III est achevé, ainsi que celui de l'insula IV. Suivent les insulae V et VI, une partie de la Palestre occidentale et du decumanus. Grâce à une méthode de conservation efficace des bois carbonisés, un mobilier antique varié est pour la première fois récupéré : une grande cloison en bois, des lits, des commodes, un guéridon à trois pieds, un berceau à bascule.

Finalement, au sud-ouest on dégage au pied des remparts des édifices suburbains, dont des thermes, en tout une surface de quatre hectares et demi que l'on estime au tiers de la cité antique.

Le dégagement de l'ancien bord de mer (à partir de 1980)

Les recherches antérieures n'avaient mis au jour qu'une dizaine de restes humains, appuyant l'hypothèse selon laquelle la majeure partie de la population s'était mise en sécurité en quittant la cité. Les fouilles réalisées depuis 1980 par Giuseppe Maggi sur l'ancien littoral proche des remparts ont prouvé que la population d'Herculanum n'avait pas fui, comme on l'avait cru, mais s'était en partie regroupée dans des locaux proches de la plage, pensant probablement être ainsi protégés contre un tremblement de terre similaire à celui de l'année 62.

En dégageant l'ancienne plage, on découvrit une dizaine d'individus, le squelette d'un cheval et à proximité des thermes suburbains les restes d'une grande barque. Selon une première interprétation, on supposa que des réfugiés avaient été précipités à bas du rempart par la vague de matériaux volcaniques qui submergea la cité. En dégageant ensuite l'intérieur de la douzaine de voûtes (Fornici en italien) qui servaient d'abris à bateaux, on découvrit 270 squelettes humains, un nombre qui en fait une découverte exceptionnelle sur un site antique.

À partir de 1982 le support scientifique de la National Geographic Society fut décisif, particulièrement pour l'étude des squelettes, confiée à la paléopathologue Sara Bisel de la Smithsonian Institution. Le dégagement complet et l'examen de la position des ossements démontrèrent que les victimes n'avaient pas été précipitées en vrac par la vague volcanique mais avaient trouvé la mort allongées, réfugiées à l'abri au fond des salles voûtées ouvertes sur le rivage. De nombreux squelettes étaient dans leur posture d'origine, les os encore connectés les uns aux autres, sans marque de fractures ou de traumatismes. Certains portaient des bijoux en or, bagues ornées de pierres dures, bracelets, boucles d'oreilles et colliers, et l'un d'eux avait une trousse d'instruments chirurgicaux dans son étui.

Les dernières excavations (1996-1998)

Après des siècles d'abandon du site de la villa des Papyrus, des fouilles sont menées dans les années 1996-1998, enfin à ciel ouvert. Le plan de la villa établi au milieu du XVIIIe siècle par Charles Weber permet d'orienter les recherches sur le corps principal de la villa. Elles dégagent l'atrium et les pièces qui l'entourent, entre le portique de façade et le bord du grand péristyle. Malheureusement, les restrictions de crédits et la nécessité de privilégier les actions de conservation sur l'ensemble du site d'Herculanum mettent un terme à ces travaux. Deux remarquables statues en marbre furent mises au jour, la Péplophore et l'Amazone, cette dernière étant la figure emblématique de l'exposition du tricentenaire de la découverte d'Herculanum, à Naples (2008-2009).

Des explorations plus modestes se poursuivent néanmoins dans la villa des Papyrus, avec une découverte exceptionnelle, les fragments d'un siège d'apparat en bois deux pieds et une partie du dossier, uniquement connu jusqu'ici par des représentations sur des fresques. Son décor montre un personnage, peut-être Attis, qui cueille une pomme de pin, emblème de son culte.