Histoire de Mayotte - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'époque des Fani bâtisseurs XIIIe-XVe siècle

les premières chefferies au XIe siècle

Les XIe-XIIe siècles voient l'effondrement de la civilisation dembeni : abandon des activités métallurgiques et repli des échanges économiques. Des communautés villageoises de taille réduite poursuivent néanmoins la mise en valeur agricole de l'île, jetant la trame villageoise actuelle. Les premières enceintes fortifiées apparaissent (rempart de Majicavo, d'Acoua, etc.)et signalent dès cette haute époque l'existence de potentats locaux attribuables à des chefferies. Ainsi, s'élabore dès le XIe siècle une période nouvelle qui préfigure la structuration politique de l'archipel des Comores en sultanats : l'époque des Fani. Ce terme désigne les chefs, hommes ou femmes, islamisés et dirigeant l'espace villageois, entité politique alors indépendante.

Une influence croissante de la côte swahili

Mayotte, comme le reste de l'archipel entre alors sous l'influence de la culture swahili, influence qui s'explique comme à Ngazidja et à Ndzuani par l'installation de nouveaux clans originaires de la côte swahili et sudarabique, venus principalement pour s'enrichir du commerce régional et propager l'islam. Ces nouvelles influences transforment profondément la société qui adopte le même mode de vie que les populations swahili de la côte africaine. C'est alors que des cités se constituent, prospérant du commerce des esclaves principalement et de l'exportation des productions agricoles (viandes, riz). Les premières habitations en pierre, résidences des élites révélées par l'archéologie, apparaissent dès le XIVe siècle. Les rivalités entre ces cités et peut-être déjà entre les îles, se traduisent par la multiplication des sites fortifiés. Les principales cités d'alors sont Mtsamboro, Acoua, Tsingoni, Bandrélé... qui connaissent un fort développement et amorcent un processus d'urbanisation.

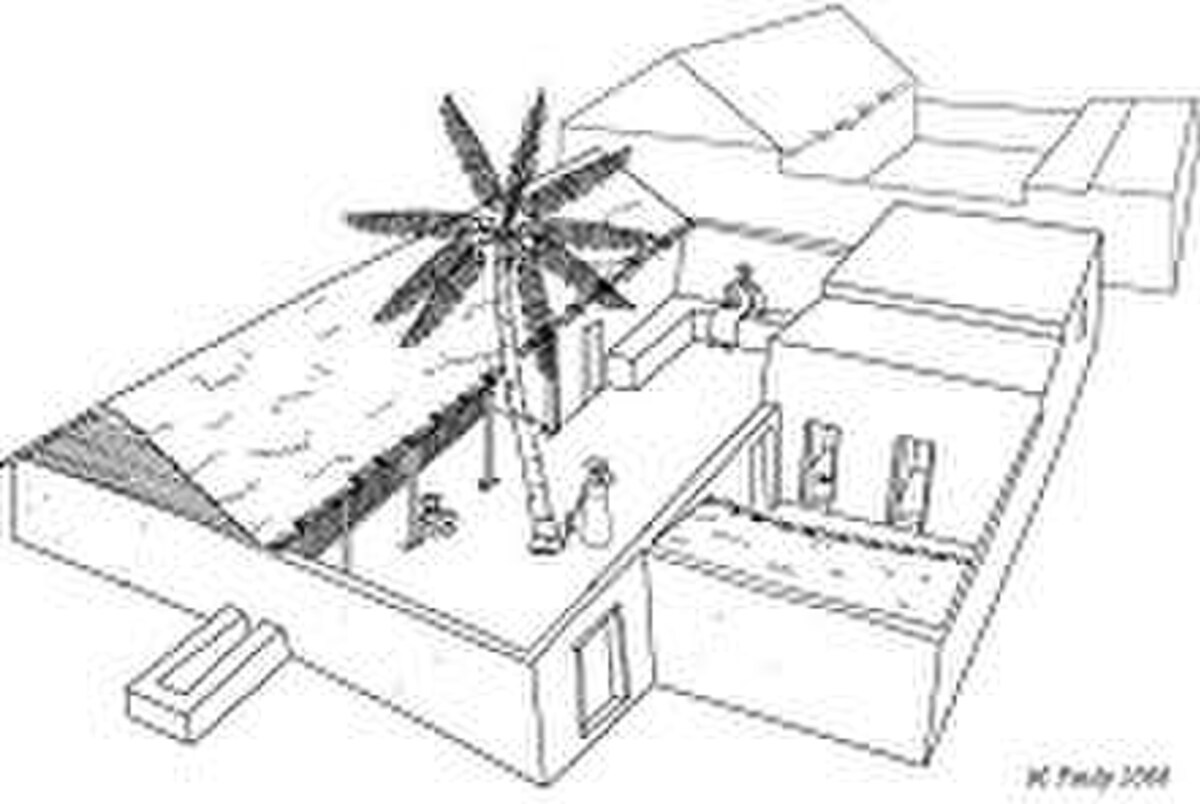

| Restitution d'une habitation aisée à Acoua, au XVe siècle. |

l'islamisation des élites

Si les sépultures islamiques de la nécropole de Bagamoyo (IXe-Xe siècle) témoignent d'une présence ancienne de l'islam dans l'île, le nombre croissant de découvertes de sépultures musulmanes datées des XIe et XIIe siècles atteste d'une islamisation massive des élites mahoraises autour du XIIe siècle, ce qui rejoint les écrits d'al Idrisi qui au XIIe siècle rapporte que les élites de l'archipel sont musulmanes. Si l'islam sunnite chaféite, développé à la côte swahili, est imposé par le sultanat shirazi au XVe siècle, il n'en a pas toujours été ainsi puisque le soufisme chiite et l'ibadisme ont laissé des traces sur l'île: au travers du nom de certains fani, de la vénération des tombes des saints -ziara- et de l'existence sur le site de Mitseni des vestiges d'une mosquée ibadite antérieure à la mosquée chaféite, enfin dans la légende, datée des XIVe-XVe siècles, de Matsingo et de son époux Mwarabu (l'Arabe), ce dernier veut enseigner l'islam chaféite aux chefs de l'île et voit le refus de certains prétextant qu'ils ont déjà leurs propres traditions islamiques.

| Couloir latéral occidental et porte nord de la mosquée de Polé (Petite Terre), XVe-XIXe siècle. |

les mosquées anciennes de Mayotte

Bien que des sépultures islamiques aient été découvertes dans la nécropole de Bagamoyo (Petite-Terre) pour les IXe-Xe siècles, aucune mosquée remontant à cette haute époque n'a encore été révélée à Mayotte, d'une part parce que la recherche archéologique est encore très insuffisante dans ce domaine et d'autre part parce que les édifices religieux de cette époque étaient construits en matériaux périssables et n'ont donc laissé peu de traces visibles pour orienter une fouille archéologique.

Une vingtaine de mosquées anciennes existent à Mayotte et la très grande majorité sont ruinées du fait de l'abandon de ces anciens villages à la fin du XVIIIe siècle. Leur datation est très incertaine: les plus anciennes pourraient remonter au XIVe siècle mais seule la date de construction de la mosquée de Tsingoni est aujourd'hui acquise grâce à une inscription conservée dans son mihrab. En effet, le sultan Aïssa (ou Ali) ben Mohamed embellit la première mosquée signalée dès 1521 par l'ajout d'un mihrab en 1538.

Les mosquées anciennes de l'île présentent les mêmes grandes caractéristiques empruntées à l'architecture religieuse swahili elle-même copiée des mosquées du Hadramaout: une salle de prière avec mihrab encadré par deux couloirs latéraux accessibles par une cour où est placé un bassin pour les abblutions. Ces mosquées n'ont pas de minaret et, de taille modeste, ne peuvent accueillir qu'une cinquantaine d'hommes. Les toitures étaient principalement réalisées avec une couverture végétale à deux pans, mais tsingoni possédait une toiture plate soutenue par des piliers dans la salle de prière. Les murs, construits en blocs de pierre et de corail sont généralement couverts d'enduit de chaux et ne possèdent pas d'autre décoration. Le mihrab de Tsingoni, réalisé à partir de corail sculpté, est à ce titre un exemplaire remarquable et unique dans l'île de l'art religieux dont on retrouve des parallèles à Domoni (Anjouan) et dans les anciennes cités swahili de la côte africaine.

une société esclavagiste dirigée par les élites islamisées

La société d'alors, est dominée par l'aristocratie Fani, cosmopolite, elle est le fruit du brassage entre l'ancienne aristocratie et les nouveaux clans. L'essentiel de la population n'en reste pas moins composée d'esclaves qui ont grandement contribué à peupler et mettre en valeur l'île. En effet, au cours des XIIIe-XIVe siècles, le nombre de villages ne cesse d'augmenter, croissance démographique soudaine que seul le recours à l'esclavage peut expliquer. C'est d'ailleurs à cette époque que se développent les ports antalaotra de la côte malgache, ports dont la prospérité est due à l'exportation des esclaves originaires des hauts plateaux malgaches (pays Hova) vers le Moyen-Orient via les Comores et les cités swahili. De nombreux indices (témoignages portugais) laissent entendre que les Comores importent aussi des esclaves africains. On entrevoit alors que dès les XIVe-XVe siècle, " l'élevage des esclaves" décrit en 1521 par Piri Reis est une spécialité déjà ancienne des Comores.

C'est donc dans une société largement intégrée au grand commerce, et principalement la traite des esclaves, et ayant adopté depuis plus d'un siècle le mode de vie swahili où vont s'épanouir au XVe siècle les premiers sultanats fondés par des princes swahili de la lignée prestigieuse des Shirazi.

La liste des Fani de Mayotte

Il s’agit de la liste la plus complète connue à ce jour. Découverte en 1979, elle fut étudiée et publiée par Claude Allibert et Saïd Inzoudine.

Chaque Fani est associé à une localité:

| localité | fani | localité | fani |

|---|---|---|---|

| Bandrele (1) | Muguzu mubadini et Sao Maringa | Nyombeni | Kulu dunu |

| Pole | Mwalimu Kashikazi | Mtsapere | Pir motuwabao |

| Kungu | Zina wandru | Longoni | Bako miko tutu |

| Dzoumonié | Mariamu | Saba Marumba (2) | Koho mutsanga |

| Saba mutsanga (2) | Mama mutsanga | Tsingoni | Mamu shiko |

| Mtsamboro | Mwalimu puru | Acoua | Bakari Karuwa maro |

| Karihani | Mwana mungwana | Maweni | Waziri kutra |

| Munyombani | Mwalimu shingi | Sazile | Mama sazile |

| Shungi(1) | Fusuliyamini et Mamiya diva | Wangani | Makasa adamu |

| Wurini | Bungo | Soulou | Maki musa |

| Domweli | Miko dili | Dembeni | Kutra musa |

| Kwale | Mwanesha musindzanu | Hajangua | Bandra musa |

| Huquzi (2) | Malili Yabisha muhonkoni | Handre | Mamu kumila |

| Hamuro | Mwalimu Khanakazi | shombo Shaliwdji (2) | Mwalimu mahodo |

| Muhuni (2) | Muka rima | Bambo | Mwalimu Bambo |

| Mronabeja | Mududu wabuzi | Chirongi | Pika |

| Mzuazia | Mwalimu kali | Majimbi moya | Alimadi musay |

| Djimawe | Alimadi kufu wa mungu tsimwana damu | Hadipe (2) | Marika yantsuzi |

| Pamandzi hashiwawa | Madzina sharifu |

1 : Deux Fani sont ainsi connus pour les villages de Bandrélé et Shungi. 2 : Localité inconnue

Les anciens mwalimu de Mayotte (manuscrit de Mkadara ben Mohamed, 1931) Ce manuscrit fournit une liste des anciens mwalimu, légèrement différente de la liste précédente.

| localité | mwalimou |

|---|---|

| Shungi | Diva Mame |

| Mayombini | Mami Adina |

| Karihani ? | Bedja Mhunguni et Malyaheja ben Bedja Mhunguni |

| Acoua | Fani Bakari Karona Morona |

| Djimawe ? | Alimadi Koju Majimbi-Hunguni |

| Mtsanga Hamro | Mami Mtsanga Swamha |

| Polé | Mwalim Kachikazi Kobeyani Kudini |

| Mtsamboro | Mwalim puru |

| Msapéré | Piritkutua Baode |

| Niyomboni | Fani Kolo Duni |

| ? | Fani Pugu Mlizi |

| Insunju: | Tazasuazetu |

| Hamro | Mwalimu Kanahazi |

| Dzaoudzi | Diziri Nahudu Chumu |

| Bandrélé | Fani Mguzuni et Fani Siwamoringa |

| Chirongui | Fani Pere Dikuta |

| Jimawé | Fani Masaha |