Histoire de Mayotte - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le temps des « Sultans batailleurs » (Urbain Faurec)

Bien que conservant le titre prestigieux de "shirazi", les successeurs d'Aïssa sont des princes swahili originaires de Paté ou d'Hadramaout. Ceux-ci vont abandonner les pratiques matrilinéaires de transmission du pouvoir pour la patrilinéarité. Le fin du règne du sultan Omar ben sultan Ali (1643-vers 1680) marque la fin de la prospérité du sultanat de Mayotte. Celui-ci est en effet affaibli par une série d'épisodes contribuant à la ruine et au dépeuplement de l'île : d'une part, les successeurs d'Omar ne vont cesser de se disputer le pouvoir, entraînant des "cascades de révolutions de palais", d'autre part, Mayotte est fréquentée entre 1680 et 1720 par des pirates européens refoulés des Caraïbes. Daniel Defoe attribue à l'un d'entre eux, Nathaniel North, le pillage de Tsingoni en 1701. Cet affaiblissement du sultanat de Mayotte ravive les prétentions du sultanat d'Anjouan à rétablir son hégémonie sur l'archipel. À partir des années 1740, des expéditions armées sont régulièrement dirigées depuis Anjouan sur Mayotte, causant la ruine de nombreuses localités. Enfin, à partir des années 1790, et ce, jusqu'en 1820, Mayotte, tout comme le reste de l'archipel, est pillée par les pirates Malgaches Betsimisaraka et Sakalava, en quête d'esclaves pour alimenter la traite en direction des plantations françaises de l'Ile de France (île Maurice) et de l'île Bourbon (la Réunion).

Rivalités entre les sultanats d’Anjouan et de Mayotte

À partir des années 1740, le sultanat de Mayotte subit les attaques répétées de son voisin anjouanais. La chronique du cadi Omar Aboubacar ignore pourtant cet aspect historique : cet auteur, « protégé » du sultan d’Anjouan, accuse davantage la ruine du sultanat aux razzias malgaches. Les sources historiques européennes signalent pourtant à plusieurs reprises ces incursions dont le principal enjeu est la capture d’esclaves qui sont ensuite vendus aux trafiquants négriers français. Parfois ceux-ci fournissent une aide précieuse lors de ces incursions et reçoivent comme salaire du sultan d’Anjouan des centaines de captifs.

L’origine de ces incursions est cependant liée à des querelles dynastiques, remontant à la fin du XVIIe siècle, lorsque Echati, une fille du sultan de Mayotte, Omar ben Ali, épouse un haut notable anjouanais Houssein Mwé Fani. Leur fille règne sur Mayotte au début du XVIIIe siècle sous le nom de sultane Mwanao binti Mwe Fani. Mais celle-ci est évincée du pouvoir par son oncle, Aboubakar ben Omar. On comprend alors le désir du sultan d’Anjouan Salim (dit « la grenade du paradis ») de placer sur le trône de Mayotte un descendant d’un haut dignitaire anjouanais dont la famille est connue pour sa fidélité au sultan et l’exercice de très hautes fonctions à Anjouan (gouverneur de Mutsamoudou et commandant des armées…). C’est ainsi que le second fils de Mwe Fani, Salim ben Mwe Fani, renverse son oncle Aboubacar avec l’aide anjouanaise et devient sultan de Mayotte. Cette conquête s’est certainement déroulée en 1742, d’après les écrits de Mathieu de Gesnes.

Cependant le nouveau sultan Salim très vite va se retourner contre le sultanat d’Anjouan, refusant de faire allégeance au nouveau sultan d’Anjouan Ahmed, successeur du sultan Salim. Il s’ensuit une nouvelle incursion militaire anjouanaise qui cette fois-ci se solde par un cuisant échec lors de la bataille de Zidakani (petite cuvette à l’ouest de Tsingoni) vers 1750. Le sultan Ahmed ne cessera tout au long de son règne de renouveler les tentatives de conquêtes : en 1781, d’après William Jones, deux garnisons ont ainsi été établies à Mayotte tandis qu’en 1783, une nouvelle expédition est préparée, de même en 1789 où des naufragés arrivant à Anjouan signalent l’absence du sultan et de nombreux habitants partis en campagne militaire à Mayotte. En 1790 et 1791, deux expéditions sont commandées par le fils du sultan Ahmed, Salim mais sans davantage de succès malgré l’aide de deux trafiquants français. L’assassinat de Salim ben Ahmed et l’avènement du sultan Abdallah puis les incursions malgaches sur l’archipel mettent un terme à un demi-siècle de tentatives du sultanat d’Anjouan à s’imposer sur son voisin mahorais, mais sans réel succès.

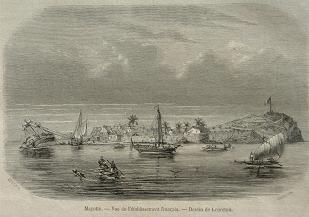

Après un siècle de troubles, Mayotte est totalement dépeuplée passant de 12 000 habitants au XVIe siècle à moins de 5000 lors des premiers recensements effectués après la prise de possession de l'île par les Français en 1843. De nombreuses localités pourtant jadis prospères sont abandonnées telle la capitale Tsingoni, délaissée vers 1795 pour le rocher fortifié de Dzaoudzi. La Grande Terre n'est alors réellement peuplée que sur la pointe Choa (Pointe Mahabou à Mamoudzou), tandis que de rares hameaux occupent le reste de l'île. Auteur: Martial Pauly