Histoire de l'Île de la Tortue - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

XVIIIe siècle : Plantations et résidences secondaires

Au terme d'un XVIIe siècle de sang et de feu, la Tortue s'assagit. Les centres de la flibuste se déplacent pour laisser la place au développement de l'économie de Saint Domingue qui deviendra le "grenier à sucre" de l'Europe. Ses exportations dépasseront en valeur celle de l'Amérique proche.

En 1770 la famille de César Gabriel de Choiseul-Chevigny devient propriétaire de l'île et relance les plantations de tabac. A partir de 1791, à la suite des révoltes d'esclaves dans le nord de Saint Domingue des centaines de colons s'installent à la Tortue jusqu'en 1793.

La Tortue sera peu à peu oubliée si ce n'est pour la qualité de son climat et l'absence de fièvre jaune. C'est par elle qu'est arrivée la colonisation de Saint Domingue. Avec l'indépendance de Saint Domingue, la Tortue va sombrer dans l'oubli, elle appartient au cycle Européen de l'histoire, notamment dans sa dimension maritime.

XVIIe siècle : Boucaniers, Corsaires, Flibustiers et Pirates

Les grandes Antilles sont à la fois des routes maritimes entre les colonies Espagnols et l'Europe, et des points d'approvisionnement en vivres. Comme les puissances européennes concurrentes de l'Espagne, principalement la France, l'Angleterre et la Hollande, n'ont pas leur part du "gâteau" sud américain, elles favorisent le développement de la flibuste qui est principalement orientée vers le pillage du commerce espagnol. La rade de Basse-terre et son point d'appui le fort de Rocher deviennent le point de ralliement principal des flibustiers. Des marchands et des tavernes s'y établissent aussi, la Tortue devient l'entrepôt des flibustiers et le lieu de tous les échanges. L'esclavage y existe entre Européens.

Le mot flibustier apparaît en français pour la première fois dans les années 1630 sous la forme «fribustier», du contact des aventuriers français avec les corsaires hollandais et zélandais, en néerlandais les « vrijbuiter » : « libre faiseur de butin ». On estime qu'il y aura jusqu'à 1 500 flibustiers actifs, définis comme suit en 1677 par Monsieur de Pouancey qui était l'un d'eux "Il y a encore ici plus d'un millier de ces hommes qu'on appelle flibustiers... Ils ne vont en descentes sur les Espagnols et en courses que pour avoir de quoi venir boire et manger au Petit-Goâve et à la Tortue, et n'en partent jamais tant qu'il y a du vin ou qu'ils ont de l'argent ou des marchandises ou crédit pour en avoir. Après quoi ils font choix du capitaine ou bâtiment qui leur convient le mieux, sans en épouser aucun, car ils n'embarquent que pour huit jours de vivres ordinairement. Ils quittent partout où il leur plaît; ils obéissent très mal en ce qui concerne le service du vaisseau, s'estimant tous chefs, mais très bien dans une entreprise et exécution contre l'ennemi. Chacun a ses armes, sa poudre et ses balles. Leurs vaisseaux sont ordinairement de peu de force et mal équipés et ils n'ont proprement que ceux qu'ils prennent sur les Espagnols"

Outre la course sur mer, les flibustiers organiseront à partir de la Tortue des expéditions contre des villes. Les opérations les plus connues sont le pillage de Maracaibo en 1666 et l'expédition de Panama avec la prise de Campeche et Guayaquil en 1685.

Les gouverneurs principaux

- En 1640 : le Huguenot, François Levasseur prend le contrôle de l’île pour le roi de France Louis XIII, avec le titre de gouverneur. C'est lui, ancien ingénieur militaire, qui fait édifier le premier point d'appui, le Fort de La Roche (ou fort de Rocher, ou fort La Rochelle, ou encore fort Levasseur), puis fort du Saint-Sacrement. Il fera venir des centaines de prostituées européennes pour mettre fin au "matelotage", des unions homosexuelles au sein des pirates et boucaniers.

- En 1665, Louis XIV nomma Bertrand d’Ogeron nouveau gouverneur "de l'isle de la Tortue et Coste Saint Domingue". D’Ogeron avait mené la vie de boucanier sur la côte à Petit-Goâve et celle de planteur à Léogâne et à Port-Margot. Il contribua au peuplement de Saint Domingue en assurant le transport de centaines d’engagés, qui en échange du voyage devaient travailler 3 ans (on les appelait les "36 mois"). Il vendra aux enchères, aux flibustiers et aux boucaniers, des femmes qu’il a fait venir d’Europe.

- En 1683, Pierre-Paul Tarin de Cussy prend la charge d'exécuter les instructions de Louis XIV de réduire la flibuste jugée trop turbulente et gênante pour les manœuvres diplomatiques de la France en Europe. Mais jusqu'à 1691 celui-ci continuera à délivrer des "lettres de course" et à organiser des expéditions de pillage (Saint Yague)

Cette période de la flibuste connaît une amorce de déclin avec la Trêve de Ratisbonne (1684). Mais la Guerre de la Ligue d'Augsbourg (guerre de 9 ans) qui suit relance son activité. Elle ne sera vraiment entravée qu'a la suite de la conclusion de cette guerre par le traité de Ryswick en 1697. Le rôle principal à Saint Domingue sera transféré à la ville du Cap Français créée en 1674 sur la grande île d'Hispaniola en face.

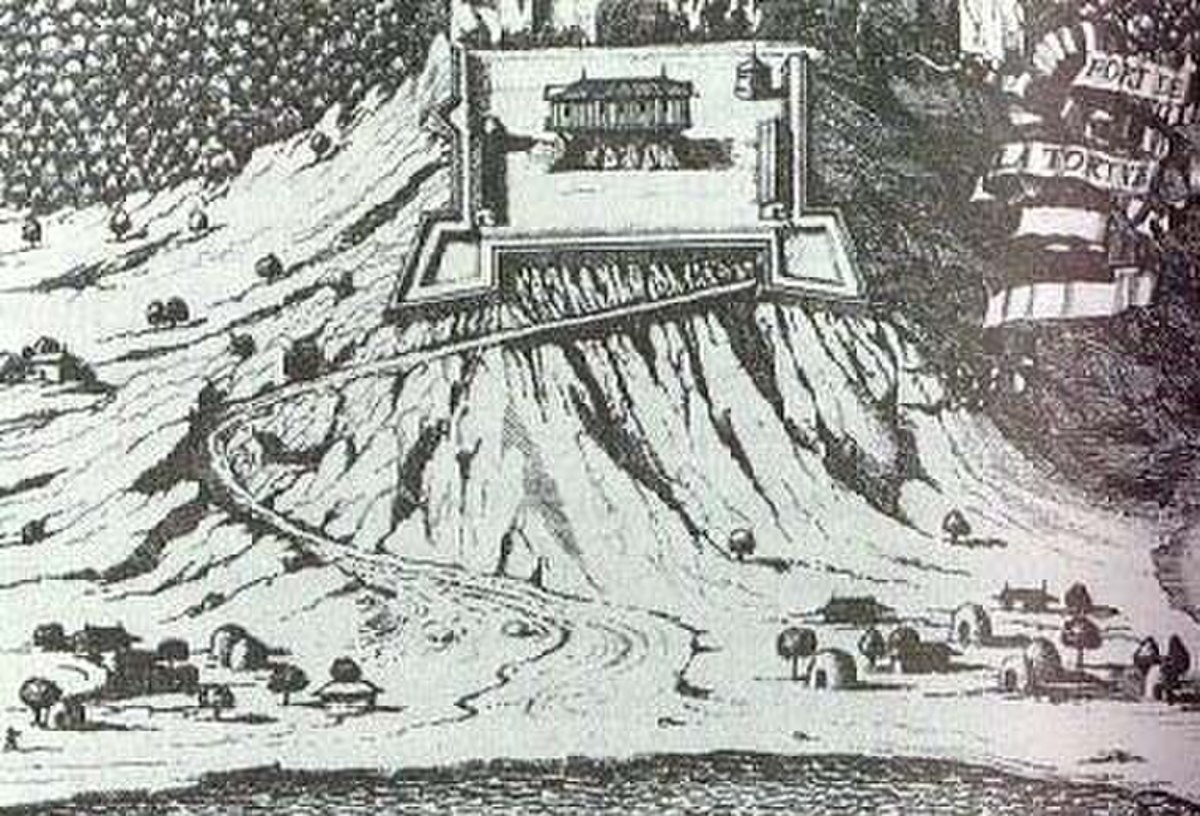

Le fort de La Roche

En 1640 François Levasseur fait construire au-dessus de Basse terre (environ 700 m) le Fort de La Roche qui peut abriter 300 hommes et 24 canons. Une grotte permet de stocker des vivres et munitions, une source fournit l'eau nécessaire. Il est situé à 20°,-72.7°, des traces sont encore visibles aujourd'hui. Il a été bâti avec une structure en étoile et 2 redans, des terrasses permettaient de protéger des hommes supplémentaires. Après l'assassinat de Levasseur en 1652 pour des raisons présumées à la fois de femme et religieuses, le fort est renommé fort du Saint Sacrement.

Le fort va résister à toutes les attaques, dont une Espagnole avec 800 hommes (dixit Oexmelin), et une Anglaise en 1648.

Les « frères de la côte »

Les flibustiers, boucaniers et autres marchands constituent rapidement une société organisée sous le nom de "frères de la côte". Il s'agit pour l'époque d'une organisation sociale quasi républicaine. Les frères de la côte sont égaux entre eux, il n'y a pas de préjugés raciaux, ni sexuels (homosexualité et plus tard des femmes capitaine), pas de propriété individuelle de la terre. Les capitaines sont élus et révocables, la sécurité entre les membres est garantie et il existe une forme de "sécurité sociale". L'accord de "Chasse-partie" qui règle à chaque opération le partage du butin, prévoit une part pour indemniser les blessés. Une fois ce contrat signé les membres de l’équipage s’associent deux à deux en vue de s’entraider en cas de maladie ou de blessure. Ce « matelotage » comporte aussi un testament dans lequel celui qui décède donne tous ses biens à son compagnon. Le matelotage s'accompagne parfois d'unions homosexuelles. Le code était le suivant:

- Pour la perte d'un oeil : 100 écus ou un esclave.

- Pour la perte des deux : 600 écus ou six esclaves.

- Pour la perte de la main droite ou du bras droit : 200 écus ou deux esclaves.

- Pour la perte d'un doigt ou d'une oreille : 100 écus ou un esclave.

- Pour la perte d'un pied ou d'une jambe : 200 écus ou deux esclaves.

- Pour la perte des deux : 600 écus ou six esclaves.

Il est à noter que les esclaves étaient en général des prisonniers qui pour l'essentiel étaient européens (Espagnols, marins, etc.). L'esclave était également le premier grade d'une forme de noviciat qui pouvait durer assez longtemps. Des esclaves noirs récupérés sur les navires de traite Espagnols ou Portugais étaient parfois revendus, parfois intégrés à la communauté ou libéré dans l'île (marronnage). Pour faire face à l'homosexualité à plusieurs reprises il est fait venir des prostituées d'Europe (en plus des femmes prises en course).

En cas de conflits un conseil de "sages", constitué des plus expérimentés statuait au cas par cas. Certains auteurs voient une influence des templiers caractérisée par l'écriture cryptographique utilisée pour les plans des caches de butin.

Corsaires et pirates de la Tortue

Les plus connus des corsaires et pirates ayant eu la Tortue comme port d'attache sont les suivants :

- Alexis de Segovia, Espagnol

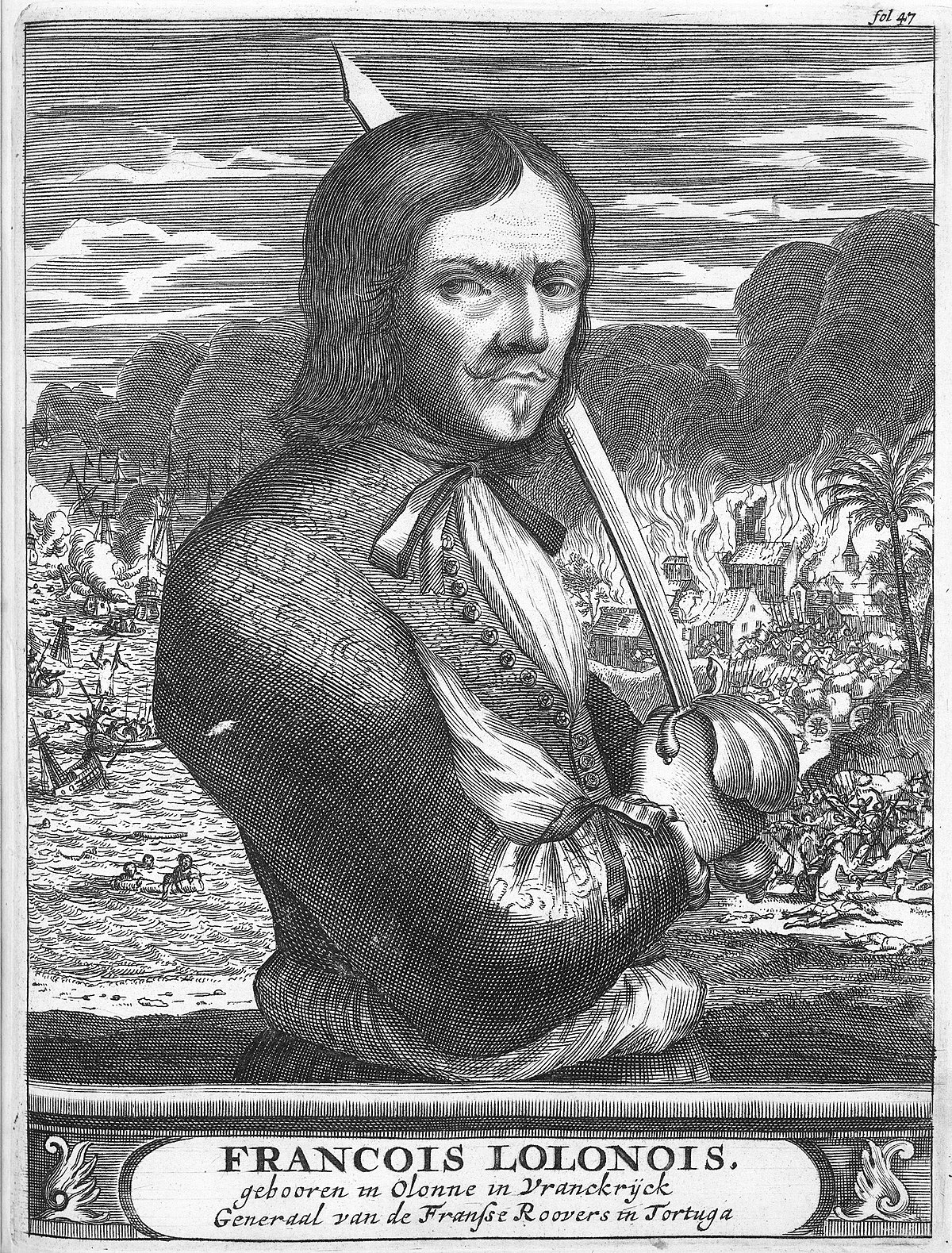

- François L'Olonnais (François Nau) Français

- François Thurot, Français

- François Trébutor, Français

- Henry Morgan, Anglais

- Jacques Cassard, Français

- Jean-Baptiste du Casse

- Jean Bart Anglais - Français - Hollandais

- Jean Quet , Français

- Laurent de Graff

- Michel de Grandmont, Français

- Le Golif dit Borgnefesse, Français

- Michel le Basque, Français

- Montbars dit l'exterminateur, Français

- Pierre le Grand, le dieppois, Français

- Roc Brasiliano, Brésilien

- Montauban le Bordelais, Français

- Raveneau de Lussan, Français

- Nicolaes Van Hoorn, Hollandais

Les huguenots dans la flibuste

En 1493, la bulle pontificale Inter Coetera II du pape Alexandre VI réserve les terres d'amériques découvertes par les Espagnols et le portugais à ces pays "Et nous défendons à tous autres, sous peine d'excommunication, de s'y rendre et d'y faire commerce sans notre permission". Bien que François Ier conteste, il y a un risque sérieux qui est plus facilement pris par les huguenots. D'autant que le "nouveau monde" se présente comme une opportunité pour la réforme protestante. L'amiral Gaspard de Coligny, ministre de Charles IX, commence à proposer à des corsaires des "lettres de course" en contrepartie d'une contribution à la cause protestante. Ces lettres sont sans ambiguité "Faire la guerre, courir sus et endommager les ennemys et adversaires de la religion réformée sur tous vaisseaux et sur toutes nations indifféremment". Les Espagnols vont considérer les corsaires français comme des protestants. Gaspard de Coligny sera tué à l'occasion de la Saint Barthélémy. En 1586, Francis Drake met à sac ce qui est alors la colonie espagnole de Saint-Domingue. Vers 1640 François Levasseur tente de faire des "frères de la côte" une quasi république huguenote.