Histoire des techniques d'empierrement des chaussées - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Méthode de Trésaguet (1775)

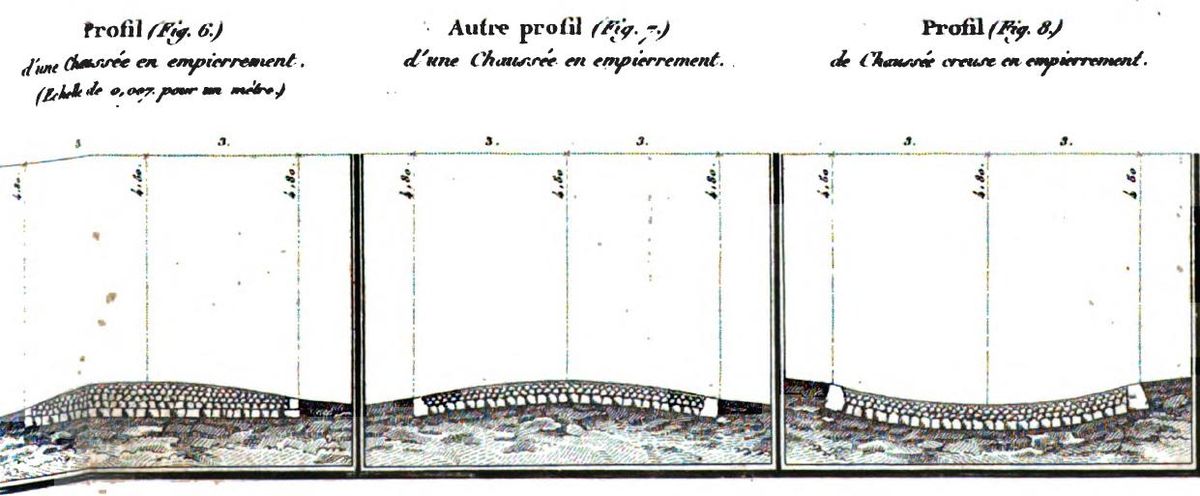

Pour parvenir, tout en diminuant l’épaisseur des chaussées, à leur conserver leur capacité à supporter les charges des véhicules, il a fallu en modifier la disposition et la construction. Le fond de l'encaissement est réglé parallèlement au bombement que doit avoir la chaussée. La profondeur réduite de la forme est de 10 pouces (27 cm) et les côtés sont coupés en talus sur un angle d'environ 20 degrés.

Une fois l’encaissement préparé, les bordures sont posées par des paveurs de façon que leur surface soit recouverte de la pierraille, et qu'il n'y ait que leur arête supérieure d'apparente.

La première couche dans le fond de l'encaissement est posée de champ et non à plat, en forme de pavé de blocage, affermie et battue à la masse, sans cependant s'assujettir à ce que les unes ne surpassent pas les autres. Le surplus de la pierre est également arrangé à la main, couche par couche, battu et cassé grossièrement à la masse, pour que les morceaux s’incrustent les uns dans les autres et qu'il ne reste aucun vide.

Enfin, la dernière couche de trois pouces (8 cm) est cassée de la grosseur d'une noix environ, au petit marteau à part, et sur une espèce d'enclume, pour être ensuite jetée à la pelle sur, la chaussée, et former le bombement. Cette dernière couche est faite avec une pierre plus dure.

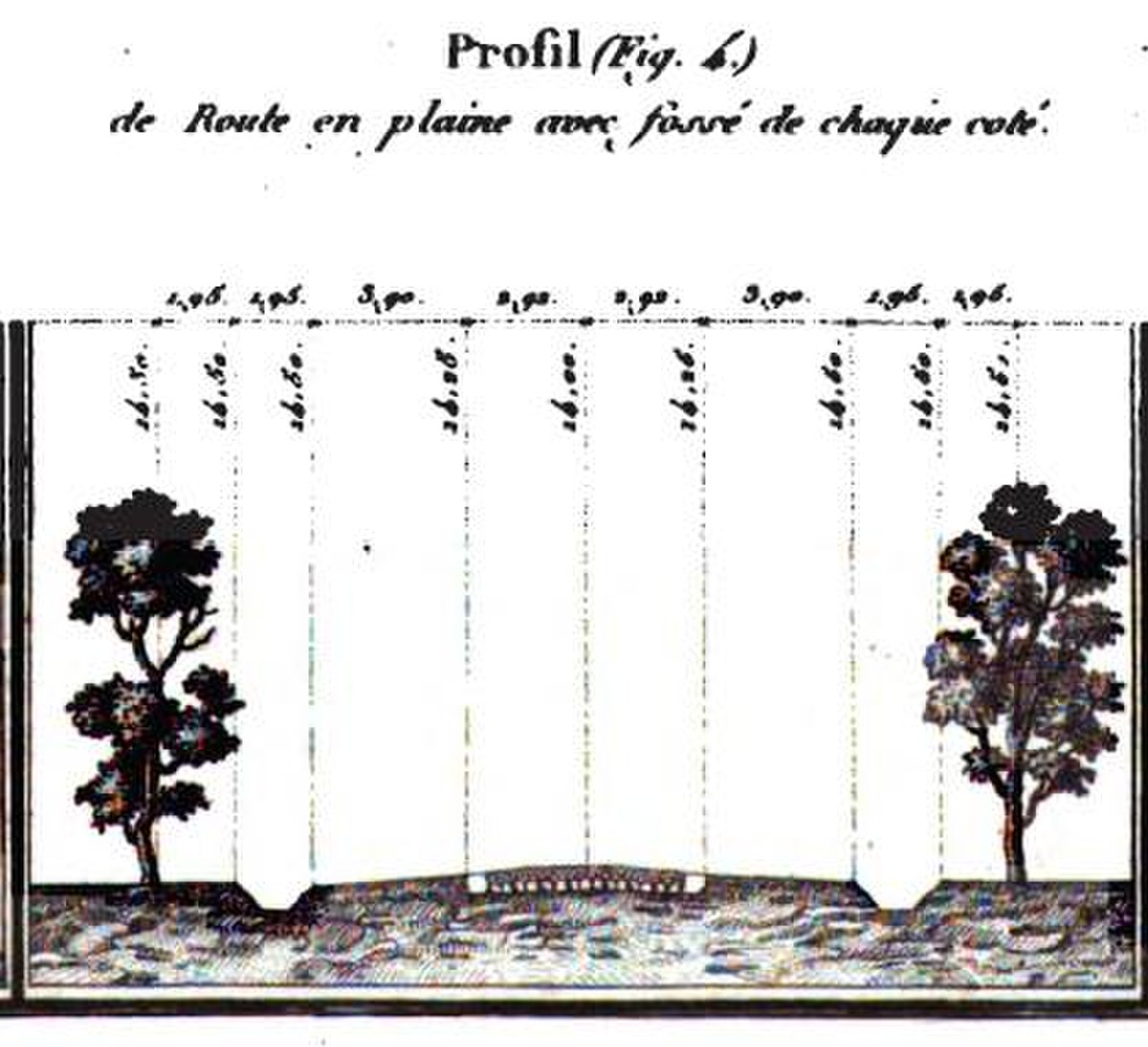

Trésaguet employait, suivant les cas, des chaussées creuses ou des chaussées bombées. En plaine, il conseille de ne recourir qu'aux chaussées bombées, accompagnées de fossés si elles sont à fleur du sol, ou simplement limitées à des talus si elles sont en remblai. A flanc de coteau, c'est le profil creux qu'il adoptait de préférence. En effet, le profil bombé détermine la construction d'un fossé et rend impossible l'existence d'une banquette latérale. Les eaux rassemblées et resserrées dans les fossés s'écoulaient avec une telle vitesse sur des pentes de 3 à 4 pouces par toise qu'elles entraînaient les terres et rendaient le chemin impraticable.

Tresaguet retient donc un profil en travers concave pour les pentes rapides. Il pense que, les eaux étant réunies au milieu de la route, la technique est plus économique puisqu'elle permet de supprimer le fossé et de réduire la largeur du déblai, et enfin elle offre plus de sécurité pour le voyageur. Par ailleurs, pour empêcher un ravinement dans les importantes pentes, il coupe la route de place en place par des cassis inclinés sur l'axe de la route dans le sens de la pente, lesquels emmènent les eaux sur les talus dans des rigoles ménagées à cet effet. Ce profil concave de Trésaguet a en fait été rapidement abandonné.

Au début du XIXe siècle, les procédés de Trésaguet furent adoptés généralement par les ingénieurs français, avec quelques modifications. Ainsi, au-dessous de la couche de pierres de champ, on plaça quelquefois, dans les terrains peu solides, une couche de pierres posées à plat, ce qui augmentait l'épaisseur de la chaussée et la portait à 0,50 m. Pour la route du Simplon, au contraire, établie sur le roc, on supprima la fondation et on se contenta de la couche de menus matériaux; c'est peut-être le premier exemple de la méthode d'empierrement utilisée ensuite au XIX.

Le bombement des chaussées convexes fut augmenté et porté au 1/25 et souvent au 1/20 de la largeur. Mais l'entretien des chaussées était souvent inexistant : on employait tous les matériaux à l'automne et l'on n'avait plus rien pour boucher les trous pendant l'hiver. Les pierres étaient trop grosses et non purgées de terre et d'argile. On n'enlevait pour ainsi dire jamais ni boue ni poussière, et les pierres étaient souvent jetées dans des ornières ou des trous complètement remplis de boue. Ainsi, vers 1820, la plupart des routes de France étaient en très mauvais état et donnaient lieu à de nombreuses plaintes..