Îles de la Madeleine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

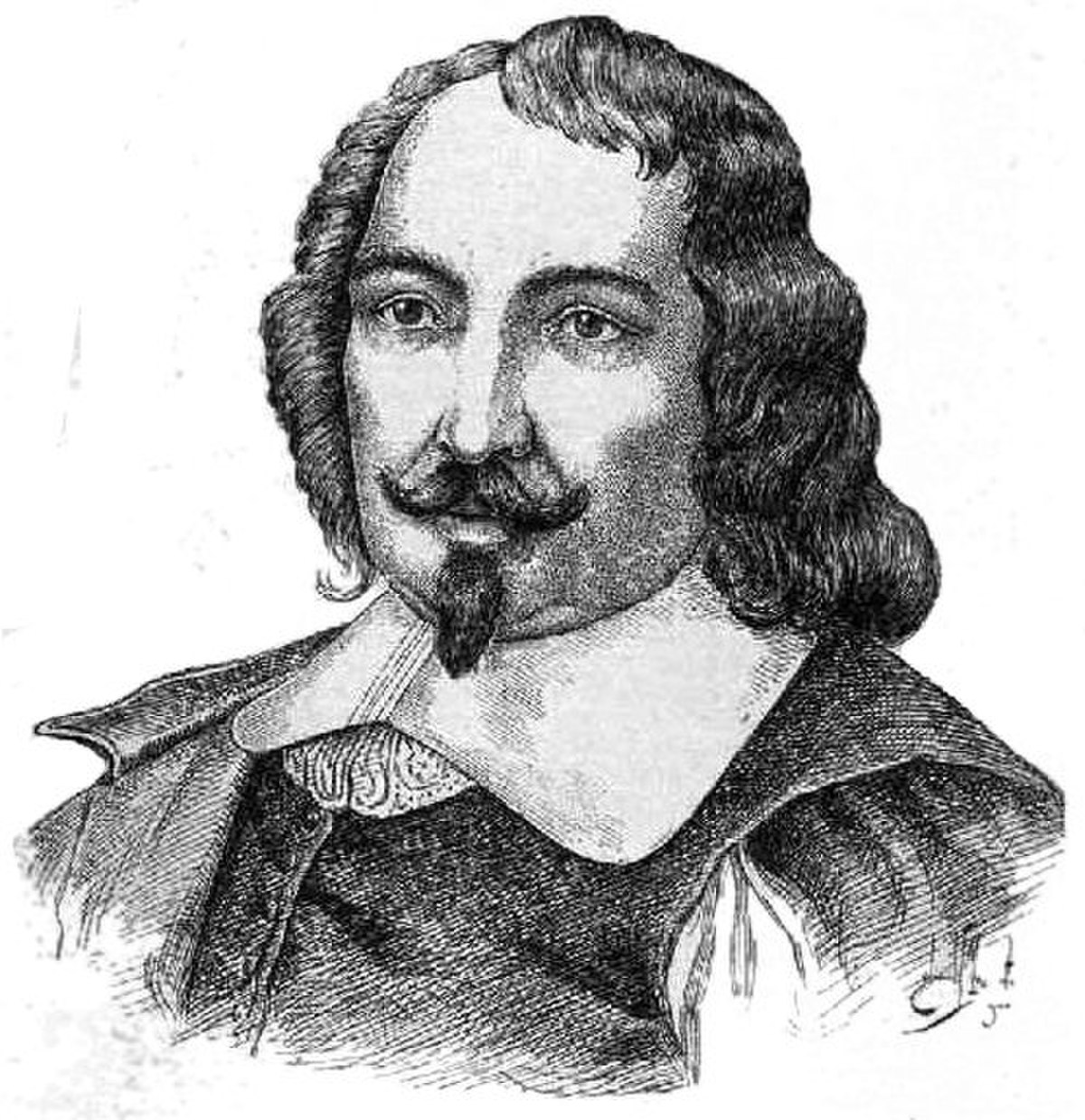

Les Îles-de-la-Madeleine furent initialement appelé par le peuple Micmac "Memquit", puis furent rebaptisées les "Araynes" par Jacques Cartier, puis les Îles Madeleine, et finalement, les Îles-de-la-Madeleine, par François Doublet de Honfleur (concessionnaire des Îles), en l'honneur de sa femme, Madeleine Fontaine.

Le dialecte madelinot

Au fil de son de histoire de communauté insulaire, criblée d'exodes et d'immigrations, le peuple madelinot s'est forgé un dialecte propre, appartenant à la famille des dialectes acadiens, qui est truffé d'emprunts et d'adaptations venant de la langue anglaise. Sébastien Cyr nous apprend, dans son glossaire Le sel des mots, 1200 mots du langage madelinot. Ainsi, éloise signifie «éclair électrique», élan «bon laps de temps», loup-marin «phoque» et forlaquer «manquer à ses devoirs moraux», en parlant de la femme. Plusieurs spécificités sont redevables à la géographie (pied-de-vent, éloise, un vent à écorner les bœufs) et à la biodiversité (foin de dune, loup-marin, échouerie), qui ont tantôt maintenu en vie de vieux mots, tantôt créé le besoin de néologismes.

Chronologie

- De 1534 à 1536, Jacques Cartier, baptise les Îles « les Araynes », du latin arena, signifiant sable. Il aborde d'abord le Rocher aux Oiseaux, qu'il nomme alors « Isle aux Margeaux » à cause des nombreux volatiles qui s'y trouvent, puis l'Île Brion, qu'il nomme ainsi en l'honneur de son protecteur, Philippe Chabot de Brion.

- En 1544, Sébastien Cabot, fait référence aux « Îles Saint-Jean » pour parler des Îles-de-la-Madeleine.

- En 1591, les marins du Bonaventure de l'armateur français « La Court de Pré-Ravillon et Grand Pré » découvrent les troupeaux de morses aux abords des îles « Ramea ».

- En 1593, dans le récit du Marigold, un navire anglais, on fait référence au nom autochtone Menquit, servant à désigner les Îles.

- En ', Charles Leigh, un marin anglais, déclenchera la première bataille entre Anglais et Français (Bretons) le long des côtes des Araynes' pour obtenir la suprématie de la chasse aux morses. Aidés des Micmacs, les Français résistèrent.

- En 1629, Samuel de Champlain inscrit sur une carte «La Magdeleine» à l'endroit de l'île du Havre Aubert.

- En 1653, Nicolas Denys reçoit une concession qui inclut les Iles-de-la-Madeleine, pour la somme de 15000 livres qu'il doit payer à la Compagnie des Cent-Associés. Il en négligera cependant la colonisation.

- En 1663, la Compagnie des Cent-Associés accorde la concession des Iles-de-la-Madeleine à François Doublet de Honfleur. Il y installera des hommes qui y passeront un premier hiver; cette entreprise sera cependant considérée un échec. La même année, la Compagnie des Cent-Associés est abolie par Louis XIV et le territoire du Canada redevient de ce fait possession directe de la Couronne de France. S'ensuivra la valse des concessions, sans projets de colonisation véritables cependant… tout au plus, une guérilla entre les divers prétendants au droit exclusif sur la chasse aux phoques et aux « vaches marines ». Honfleur aurait attribué le nom des « Îles de la Madeleine » à l'archipel, en voulant ainsi honorer son épouse Madeleine Fontaine.

On dit qu'entre 1706 et 1754, des citoyens de la région de Québec (Beauport et l'île d'Orléans) viendront régulièrement passer l'hiver aux Îles pour y faire la chasse aux morses et aux otaries.

- En 1713, le traité d'Utrecht accorde l' Acadie à la Grande-Bretagne, à l'exception de l'île Royale (l'île du Cap-Breton), l'île Saint-Jean (l'Île-du-Prince-Édouard) et des Iles-de-la-Madeleine qui demeurent territoires français.

- En 1755, le destin des Acadiens prend une tournure tragique. C'est le « Grand Dérangement » et la population acadienne est déportée à travers le continent. Quelques individus échappent à cette déportation et débarquent aux îles de la Madeleine sous la rude tutelle du marchand Richard Gridley pour lequel ils chassent le morse et exploitent les pêcheries des Îles.

- Le 7 octobre 1763 le traité de Paris met fin à la guerre de Sept Ans entre la France et la Grande-Bretagne. Par ce traité, la France ne conserve que Saint-Pierre-et-Miquelon; les Îles sont placées sous la juridiction de Terre-Neuve. À la même période, des Acadiens de retour d'exil se réfugieront à Saint-Pierre-et-Miquelon.

- En 1765, Richard Gridley reçoit un permis temporaire de chasse et pêche aux Îles-de-la-Madeleine. Ce sera le début certifié du peuplement des Îles par des Acadiens venus de l'Île-du-Prince-Édouard.

- En 1774, avec l'Acte de Québec, les Îles passent sous la juridiction de la province de Québec.

- En 1783, le Traité de Versailles met fin à la Guerre d'Indépendance américaine. Les Américains, par ce traité, conservent le droit de pêcher dans les eaux des Îles et de venir sur les côtes pour y préparer leurs captures. Dans le siècle qui suit, les Madelinots dénonceront déjà une forme de « surpêche » de gens mieux équipés qu'eux.

- Le 12 avril 1793, suite à la Révolution française, d'autres familles acadiennes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon se joignent à eux sous la gouverne de l'abbé Jean-Batiste Allain à qui l'on doit le premier registre conservé. Tous les événements seront d'abord recensés à Havre-Aubert, et par la suite il y aura scission : Havre-aux-Maisons, Lavernière, Bassin, Grande-Entrée… et beaucoup plus tard, Fatima et Cap-aux-Meules. C'est avec eux que commence la véritable colonisation des Îles de la Madeleine.

- Le 24 avril 1798, Isaac Coffin devient le seigneur officiel des Îles-de-la-Madeleine. Il en était déjà officieusement concessionnaire depuis 1787. Il était né à Boston et avait servi avec loyauté et efficacité en tant qu'officier de la marine britannique jusqu'en 1790. Les habitants des Îles seront maintenus dans la frayeur de l'oppression, Coffin ayant tenté de déporter les « Français, ennemis du roi ».

- En 1829, le premier diocèse des Provinces maritimes est érigé, avec son siège épiscopal à Charlottetown.

De suite aux diverses misères et injustices auxquelles ils sont alors soumis, les Madelinots se mettent à émigrer continuellement vers des terres nouvelles. Ils vont ainsi fonder plusieurs villages de la basse Côte-Nord dont

- Kégaska,

- Blanc-Sablon (1854),

- Havre-Saint-Pierre (1857),

- Natashquan (1855) et

- Sept-Îles (1872).

- En 1875, début de la pêche au homard avec casiers. L'année suivante débute la première liaison maritime avec Souris, Île-du-Prince-Édouard.

- En 1888, le gouvernement Mercier fait faire une étude sur la tenure des terres aux Îles-de-la-Madeleine; cela mènera à une loi sur le rachat des terres en 1898, mais on ne réglera définitivement le problème que 70 ans plus tard, sous le régime Duplessis, en rachetant les droits seigneuriaux et en faisant exécuter un nouveau cadastre.

Dans les décennies qui suivirent, la propriété des Îles changea de mains plusieurs fois.

- En 1895 est formé le comté des Îles-de-la-Madeleine au provincial le gouvernement provincial permet aux Madelinots de racheter leurs terres du concessionnaire. Débarrassés des tracasseries colonialistes, ils mettront dès lors leurs efforts à surmonter leurs difficultés et à viser l'autosuffisance.

- En 1896, une vingtaine de familles vont s'établir comme colons à Lac-au-Saumon, dans la Matapédia. Dix ans auparavant, une trentaine de familles originaires des Îles et vivant sur la Côte-Nord étaient allées fonder Saint-Théophile en Beauce.

- En 1912 et 1913, de nombreux Madelinots émigrent à Kénogami. En 1925, on y dénombre 140 familles originaires des Îles.

- En octobre 1946, les Îles sont rattachées au Diocèse de Gaspé.

- En 1947, le Canada accorde aux Îles-de-la-Madeleine le statut d'une circonscription électorale fédérale; ce sera cependant une situation éphémère.

- En 1970, la barge Irving Whale fait un accident entre l'archipel et l'Île-du-Prince-Édouard et déverse 300 tonnes d'hydrocarbures dans les eaux du golfe.

- Le 1er janvier 2002, les municipalités des Îles-de-la-Madeleine ont été fusionnées pour créer une seule municipalité.

- En juin 2004, Grosse-Île et Cap-aux-Meules ont voté en faveur de la « défusion », leur restituant leur ancien statut.

- Le 1er janvier 2006 à la suite d'un autre référendum, la municipalité centrale de Cap-aux-Meules réintègre la municipalité des Îles-de-la-Madeleine : l'archipel comprend alors la municipalité des Îles-de-la-Madeleine et celle de Grosse-Île.

- Au début de 2007, pendant l'hiver, deux incendies majeurs frappent les usines de transformation des produits marins, près des installations portuaires : Madelipêche, à Cap-aux-Meules, et Madelimer, à Grande-Entrée.