Îles de la Madeleine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Îles de la Madeleine | ||

| ||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Pays |

| |

| Localisation | Golfe du Saint-Laurent | |

| Coordonnées | ||

| Superficie | 205,40 km2 | |

| Administration | ||

|

| ||

| Province |

| |

| Agglomération | Les Îles-de-la-Madeleine | |

| Démographie | ||

| Population | 13 091 hab. (2006) | |

| Densité | 63,73 hab./km2 | |

| Autres informations | ||

| | ||

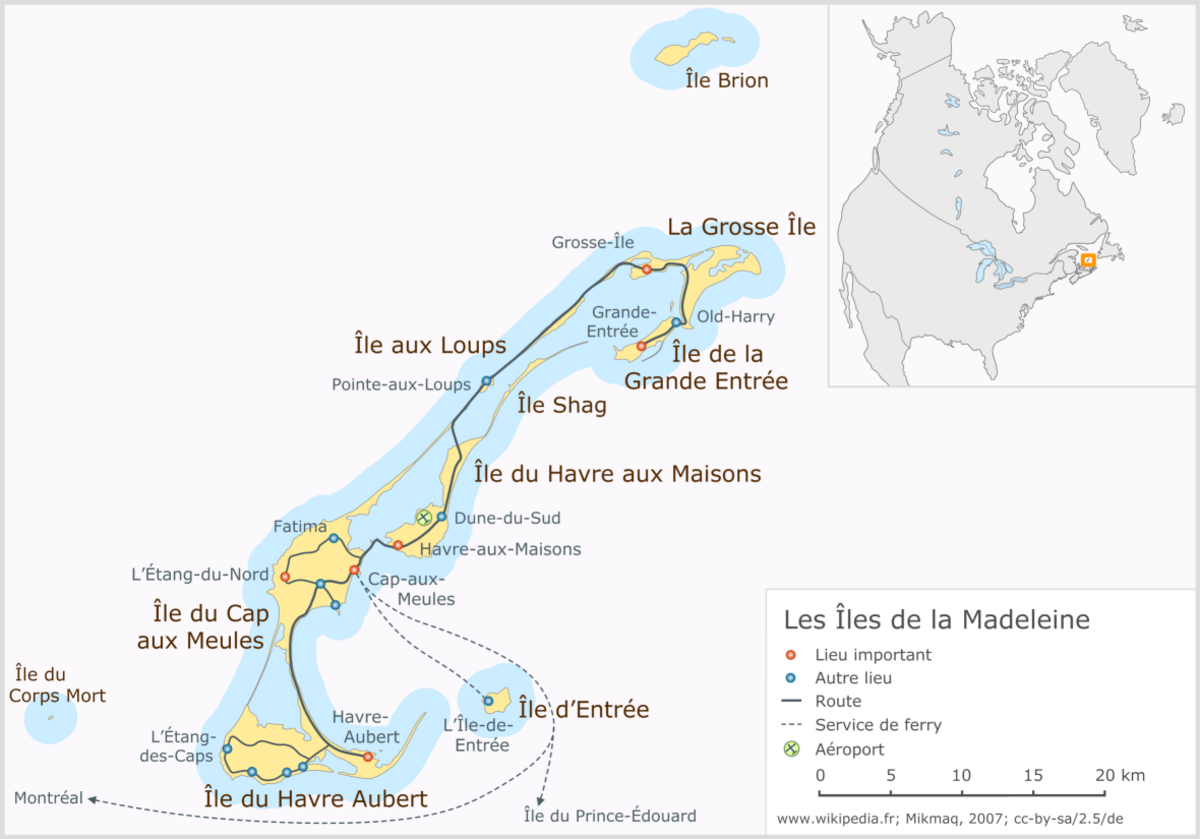

Les îles de la Madeleine sont un archipel canadien du golfe du Saint-Laurent appartenant au Québec. Elles représentent l'une de six municipalités régionales de comté (MRC) de la région administrative Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Ses habitants sont les Madelinots et les Madeliniennes.

Géographie

L'archipel est situé environ au centre du golfe du Saint-Laurent, trônant sur les hauts fonds entre la péninsule gaspésienne et l'île du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse) et à mi-chemin entre l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve.

Le territoire, anciennement très boisé, est maintenant l'objet de reboisement continu et est recouvert de forêts à près de 25 %. Il est aussi très dunaire, offrant près de 300 km de plages. Au sud de l'archipel se trouvent deux îles très différentes l'une de l'autre : l'île du Havre Aubert est la plus grande, la plus boisée et est habitée par des francophones. La seconde, l'île d'Entrée, habitée par des anglophones, est une petite île non reliée par les dunes, dominée par la plus haute colline (Big Hill) de l'archipel et dotée de quelques arbres seulement, réunis en un petit boisé.

Les îles de l'archipel sont principalement reliées par quatre longues dunes et deux ponts :

- l'île du Havre Aubert,

- l'île de la Grande Entrée,

- l'île du Havre aux Maisons,

- l'île du Cap aux Meules,

- l'île aux Loups (où se trouve la localité de Pointe-aux-Loups),

- la Grosse Île et

- la Pointe de l'Est.

L'archipel comprend aussi, détachés du groupe principal,

- l'île d'Entrée,

- l'île Brion,

- le Rocher aux Oiseaux,

- l'île du Corps-Mort

Le territoire de l'archipel est divisé en deux municipalités, soit Les Îles-de-la-Madeleine qui regroupe la grande majorité du territoire et de la population, et Grosse-Île, qui est redevenue une municipalité distincte le 1er janvier 2006.

Les habitants vivent à l'heure normale de l'Atlantique (HNA), comme ceux de l'extrême est de la basse Côte-Nord, c'est-à-dire une heure plus tard que dans le reste du Québec, qui vit à l'heure normale de l'Est (HNE).

713 naufrages ont été comptabilisés sur ces îles, dus à de fortes tempêtes, ce qui donne aux Îles-de-la-Madeleine le triste titre de plus grand cimetière marin en Amérique du Nord. Le dernier naufrage à ce jour est celui du Nadine, qui coula le 16 décembre 1990, à quelques kilomètres des côtes.

Géologie

L'archipel des Îles-de-la-Madeleine est sur le site d'une mer datant de l'époque où les continents étaient réunis (pangée). La mer était alors vis-à-vis l'équateur et elle s'est asséchée laissant une épaisse couche de sel, sur laquelle s'est ensuite entassée une succession de sédiments de roches volcaniques. La compression des nouvelles couches les a rendues plus denses que le sel qui les précédait et ce dernier a tendance à remonter sous formes de bulles, ou colonnes, qu'on appelle dômes salins ou diapirs. Plusieurs diapirs de sel entourent l'archipel et trois gros diapirs supportent les îles : vis-à-vis l'île du Havre Aubert, l'île du Cap aux Meules et Grosse-Île, où la mine Seleine exploite le sel pour le déglaçage des routes. Ce phénomène de diapirs déformant les couches géologiques supérieures est appelé relèvement isostatique et est dû aux pressions lithostatiques de ces couches.

Une bonne partie du territoire est de formation dunaire, où l'ammophile joue un rôle important dans la fixation du sol. Les nombreuses et colorées falaises nous montrent aussi différentes structures. Par exemple, lorsqu'elles sont rouges et sculptées en grottes, ce sont des formations sableuses, dont l'effritement fournit les dunes en sable. On y voit aussi des siltites, des argiles, du grès, de l'albâtre, diverses roches volcaniques et du gypse, présent aussi sous forme de diapirs.

Faune et flore

Mammifères

Plusieurs espèces de phoques côtoient les îles, comme le phoque gris ou le phoque commun; le phoque du Groenland et le phoque à capuchon sont deux espèces qui viennent mettre bas en hiver sur les eaux du golfe Saint-Laurent. La faune du golfe contient également quelques rorquals et dauphins.

L'archipel compte peu de mammifères terrestres, comparativement aux autres régions du Québec. Les principales espèces indigènes tels que le renard roux, la souris sylvestre, le rat surmulot et le campagnol des champs. Tout semble indiquer qu'il y a aussi des coyotes, du moins sur l'île du Havre Aubert.

L'écureuil roux a été introduit sur l'archipel à la fin des années 1970 et s'y est très bien adapté. Une étude de densité de population a révélé qu'une densité d'écureuils plus élevée qu'ailleurs au kilomètre carré, cela est dû en grande partie à la quasi absence de prédateurs. Notez que cette espèce se retrouve seulement sur les îles de Havre-Aubert, Cap-aux-Meules et Havre-aux-Maisons. Le lièvre d'Amérique était présent sur les îles dans le passé et la population a été décimée. En 1994, un projet de réintroduction du lièvre a eu lieu sur l'île du Havre Aubert. Aujourd'hui, on retrouve ce dernier sur cette île et sur l'île du Cap aux Meules, et la population se porte bien. Par le passé, un élevage de vison d'Amérique a eu cours sur l'île du Havre Aubert. Quelques individus se sont échappés de leur lieu de captivité et on retrouve maintenant une petite population dans les étangs bordant la lagune du Havre-aux-Basques.

Oiseaux

Il y a un peu plus de 300 espèces qui ont été répertoriées aux Îles de la Madeleine, mais c'est approximativement 200 espèces d'oiseaux qui fréquentent annuellement l'archipel. Ces oiseaux possèdent différents statuts : nicheurs, migrateurs, résidents, espèces hivernantes et visiteurs. Les oiseaux marins, de rivage et la sauvagine représentent la majorité des espèces qui compose l'avifaune des Îles de la Madeleine. On peut également observer des rapaces et des passereaux.

- Parmi les nicheurs, plusieurs sont des oiseaux vivant en colonie: le fou de bassan, la mouette tridactyle, le grand Héron, le cormoran à aigrettes, le guillemot à miroir, le macareux moine, le petit pingouin, etc. Le pluvier siffleur, une espèce en voie de disparition mondialement niche seulement sur les plages des Îles-de-la-Madeleine, en ce qui concerne le Québec. Entre le 1er mai et le 15 août, il est recommandé d'éviter les aires de reproduction identifiées par des panneaux de signalisation. Deux autres espèces d'oiseaux fréquentant les Îles de la Madeleine, la sterne de Dougall et le grèbe esclavon, sont également sur la liste des espèces menacées.

- Parmi les migrateurs se retrouvent fréquemment les oiseaux de rivages : les bécasseaux, les pluviers, les chevaliers, les tournepierres, le courlis corlieu et la barge hudsonienne.

- Quant aux résidents, ils sont peu nombreux. On compte environ 25 espèces, de la corneille d'Amérique, très répandue, au rare harfang des neiges. Notons enfin que le nombre d'individus et d'espèces atteint son maximum à la fin de l'été et au début de l'automne quand les oiseaux migrateurs font leur halte dans l'archipel.

Écologie

Le milieu de l'archipel est constamment balayé par le vent et subit l'influence de différents courants du golfe. Ce qui y vit y demeure fragile et vulnérable devant l'érosion. Ce processus est accéléré par les changements climatiques et la diminution des glaces hivernales et de la banquise qu'ils provoquent. La destruction des glaces agit d'ailleurs directement sur la disponibilité des aires de reproduction pour les phoques.

Eau

Environnement Canada surveille constamment la qualité bactériologique des eaux coquillières; des secteurs de plage sont ainsi fermés à la cueillette de mollusques parce qu'ils sont contaminés par les eaux usées des maisons environnantes. La qualité des secteurs est déterminée par la présence, dans les échantillons d'eau, de coliformes fécaux, qui sont causés par les pollutions résidentielle et agricole. En 2007, 1700 maisons des îles ne seraient pas encore équipées adéquatement pour gérer leurs eaux usées; cette pollution menace également la nappe phréatique. L'eau potable est une autre ressource qui subit de fortes pressions sur le petit territoire des Îles : plus elle est drainée de sa nappe naturelle, plus cette dernière est vulnérable à l'invasion de l'eau salée, qui est définitive.

Les déversements accidentels ou volontaires d'hydrocarbures dans le golfe Saint-Laurent sont une autre source importante de pollution dans la région. Les oiseaux en sont les principales victimes, l'engluage les condamnant souvent à la mort par hypothermie. Une grosse partie de ces déversements sont dus aux navires qui se débarrassent illégalement de leurs huiles usées dans les eaux côtières du Canada. La région a subi aussi plusieurs déversements accidentels, dont celui, en mars 1970, de la barge Irving Whale, qui a libéré 30 tonnes de combustible de soute entre l'Île-du-Prince-Édouard et les îles de la Madeleine, après qu’un de ses panneaux se soit détaché pendant une tempête. La nappe a dérivé jusque dans une aire d’alimentation d'eiders, contaminant environ 5 000 oiseaux. Ce déversement a fait presque autant de dégâts que celui de l’Arrow, dont il ne représentait que 1 % de l’ampleur. Encore en 2006, on en retrouve des résidus qui ont été enfouis dans les dunes des Îles-de-la-Madeleine.

Sources d'Énergie

Les Iles de la Madeleine sont alimentés par une Centrale Thermique fonctionnant avec des moteurs diesel. C'est la centrale de ce genre la plus puissante en Amérique du Nord. Une éolienne expérimentale a été installée aux îles en 1977, mais le projet ne fut pas très concluent. De plus, une tentative d'introduction d'un petit parc éolien à l'île d'Entrée a échoué en 2006. Le vent est une ressource considérable sur l'archipel. Il y a présentement un projet de 4 à 5 éoliennes qui est en branle. La difficulté que rencontre les Iles de la Madeleine est au niveau de jumelage entre l'éolien et les moteurs diesel. Le vent, n'étant pas une source constante, il faut bien savoir gérer le tout pour s'assurer d'un service adéquat. Il y a des expériences sur ce système présentement et les éoliennes devraient voir le jour, si tout va bien, d'ici 2015.