Lin cultivé - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Historique

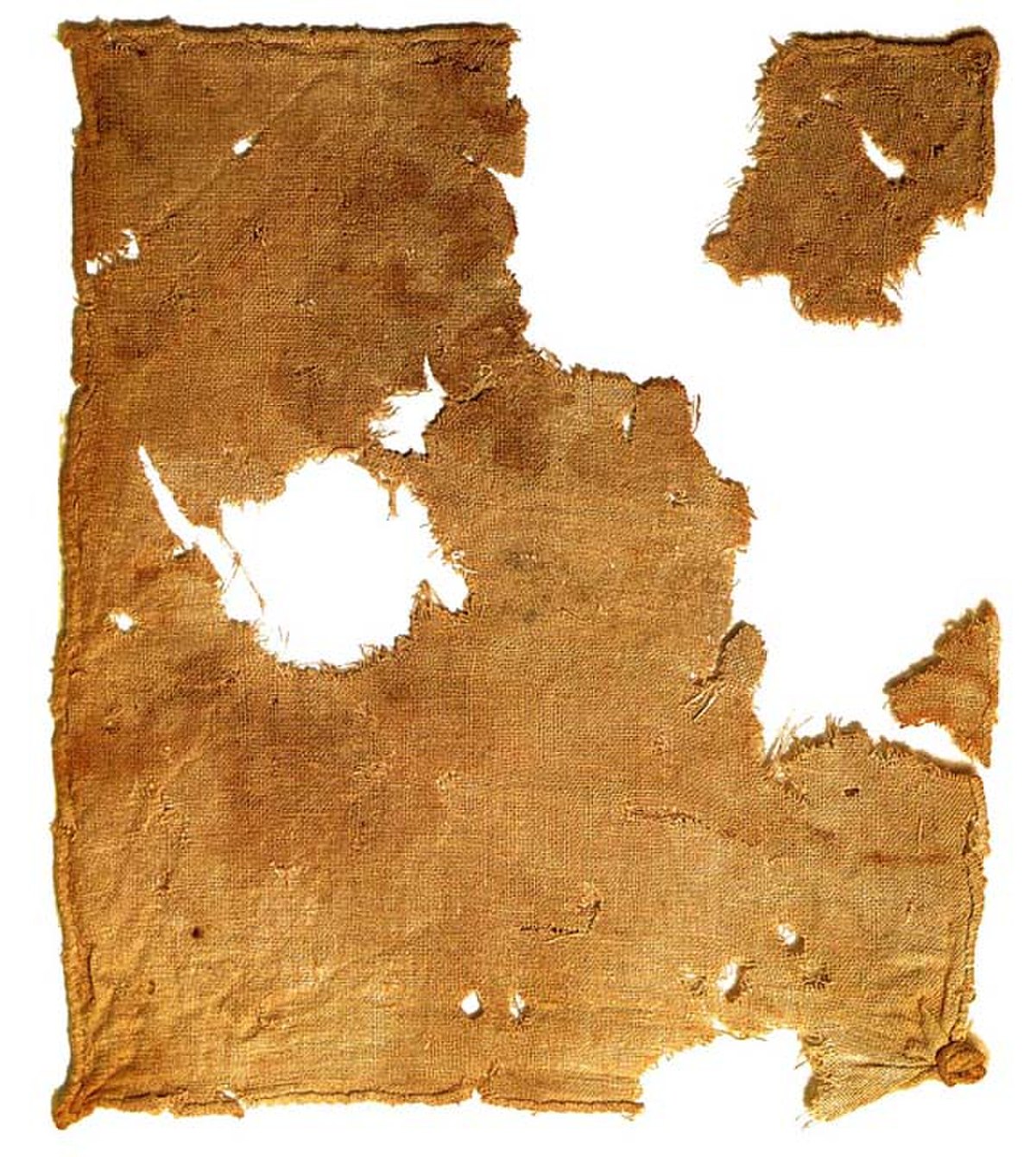

Le lin a été l'une des premières fibres utilisées en Europe. Des fragments de tissus de lin datant de 10000 av. J.-C. ont été retrouvés en Suisse.

Les Égyptiens utilisaient, pour leurs momifications, des tissus de lin tellement fins que même nos technologies ne peuvent en reproduire de semblables. On a compté 360 brins pour constituer un seul fil et 500 fils au pouce dans un tissu.

Plus tard l'usage du lin gagna les pays du bassin méditerranéen, puis le nord de l'Europe.

Le lin offre aussi ses graines pour la fabrication de pains aux céréales, très appréciés dans les pays d'Europe du Nord.

C'est Philippe de Girard qui, avec son invention au début du XIXe siècle de la machine à filer le lin, permit au nord de la France de devenir l'un des premiers centres de filatures industrielles d'Europe.

COMPLÉMENTS :

Les origines du lin sont lointaines. Les premières traces remontent à 8000 ans avant J.C, et son berceau de production reste encore incertain, probablement situé sur le large plateau d’Asie supérieure.

Toutefois c’est sous Égypte des pharaons que l’usage du lin a commencé à se développer. Le lin était alors confectionné en vêtements, tissus funéraires, voiles pour bateau, cordages ou filets. Les graines étaient consommées pour leurs qualités nutritives.

A leur tour les phéniciens, les grecs et les romains ont adopté cette fibre naturelle.

Le lin a été introduit en France par Charlemagne. C’est à partir du XIe siècle que l’utilisation du lin s’y généralisa. La Tapisserie de Bayeux est l’exemple le plus célèbre de la présence du lin à cette époque.

Au XIIIe siècle sa culture se développa dans les Flandres, la Bretagne [3] et l’Anjou.

C’est au XVIIe siècle que l'utilisation du lin a atteint son apogée. Il entrait alors dans la fabrication des toiles fines de Cambrai, des toiles dites "Bretagne superfine", des dentelles comme celles du point d’Alençon, des blouses, des mouchoirs.

Les surfaces cultivées atteignirent 300 000 ha, avec un rendement de 600 kg de fibres par hectare.

AU XIXe siècle la filature et le tissage entrèrent dans l’ère de l’industrialisation. En France, les petits lots produits dans les fermes ne convenaient pas aux industriels, et les surfaces de lin chutèrent à 100 000 hectares.

Ce déclin fut accentué par l’utilisation intensive du coton, et la production française n'était plus que de 20 000 ha avant 1945.

Après la seconde guerre mondiale, l’arrivée en France d’agriculteurs belges relança la culture du lin, et les surfaces cultivées atteignirent 50 000 ha. Les décennies suivantes virent l’apparition de la mécanisation agricole, de la création variétale, et du perfectionnement du teillage.

Aujourd’hui la culture et la transformation sont industrialisées, et le lin n’en a pas perdu pour autant son caractère noble et naturel, alliant tradition et modernité.