Mohammed Arkoun - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'islamologie appliquée

Mohammed Arkoun a développé une discipline nouvelle, l’islamologie appliquée, issue d'une idée qui existait déjà avec l'anthropologie appliquée de Roger Bastide, et aussi le rationalisme appliqué de Gaston Bachelard. Il doit cette idée au courant philosophique qui prône la critique sur le sillage de Kant, de Bachelard et de Michel Foucault. Il a inauguré l'islamologie appliquée dans diverses universités d’Europe et des États-Unis.

Mohamed Arkoun explique que la notion d’islamologie appliquée lui est venue après l’indépendance de l’Algérie, en constatant et en analysant les contradictions dans la culture de son pays et des pays du Maghreb, ainsi que dans une certaine orientation politique, qui voulait réintroduire l'islam-après la fin de la période coloniale . Cette ligne et cet objectif sont apparus lorsque les Algériens se sont mis à invoquer l’islam, à la fois en tant que religion et en tant que culture, dans le but de reconstruire la spécificité arabo-islamique mise sous l'éteignoir par le colonialisme. Mais selon l'auteur, cette conception et cette politique qui s'ensuit, ne tenaient absolument pas compte, dans ce pays récent qu'est l'Algérie, ni de la réalité et des caractères propres à l'histoire de l'Algérie, mais ni non plus du Maghreb dont il fait partie, et ni non plus de l’histoire de l’islam et de la pensée islamique de manière plus générale.

Or cette culture et la pensée islamique, plus particulièrement, ont connu des moments divers et très différents dans une histoire, partiellement oubliée ou à tout le moins, mise de côté. Depuis les commencements de l'islam, au VIIe siècle, jusqu’à aujourd'hui, cette culture a connu des périodes tout à fait différentes. Au XIIIe siècle s'est produit une rupture au sein de la pensée islamique, bien avant l'intervention extérieure de la colonisation, et qui est le fait de l'histoire propre de l'islam et de sa culture.

Mohamed Arkoun affirme que la plupart des musulmans refusent aujourd’hui de prendre véritablement en compte l'histoire de l'Islam et de la reconnaître telle qu'elle est, y compris en remontant assez loin dans le temps pour avoir une vision d'ampleur qui intègre le passé lointain et permette un recul éclairant pour l'esprit.

Il insiste sur le fait que le XIII° siècle marque une interruption dans le développement de l'islam. Au Xe siècle, en effet, il exista une vie intellectuelle brillante et très riche, au sein du monde musulman. Ce fut un moment où la philosophie fut très présente, et occupa les esprits savants. La philosophie islamique est née et s'est développée, au contact de l'Antiquité grecque Platon, Aristote furent lus et traduits dans un échange avec les Anciens, repris, étudiés et accueillis dans la perspective d'une synthèse à accomplir avec la pensée musulmanes. Ils furent lus et interprétés également dans un échange avec les philosophes européens, chrétiens et juifs. C'est l'époque qui a vu l'apparition d'un humanisme, où la culture musulmane était ouverte aux autres cultures, en particulier à celles qui étaient présentes au Proche-Orient, et également dans l'Espagne de al-Andalus. Ce fut sa période la plus brillante. Mohamed Arkoun précise toutefois ce point d'importance sur lequel il insiste, à savoir que la religion n'était pas alors en situation de prétendre contrôler la culture et la vie intellectuelle.

Mohamed Arkoun, qui raisonne en savant historien et philosophe, refuse les oppositions simplistes, plus ou moins figées dans les mentalités, entre cultures d'islam et d'Europe, que serait censée redoubler l'opposition politique entre colonialisme (destructeur des cultures) et islam.

La perspective qui est la sienne consiste à soutenir que l'écriture de l'histoire, et la vision portée sur le passé dans son lien avec la religion, d'une part, et d'autre part, une lecture critique de l’islam à la fois comme religion et comme tradition de pensée, se trouvent nouées à la notion d’identité nationale. Pour tous les pays musulmans.

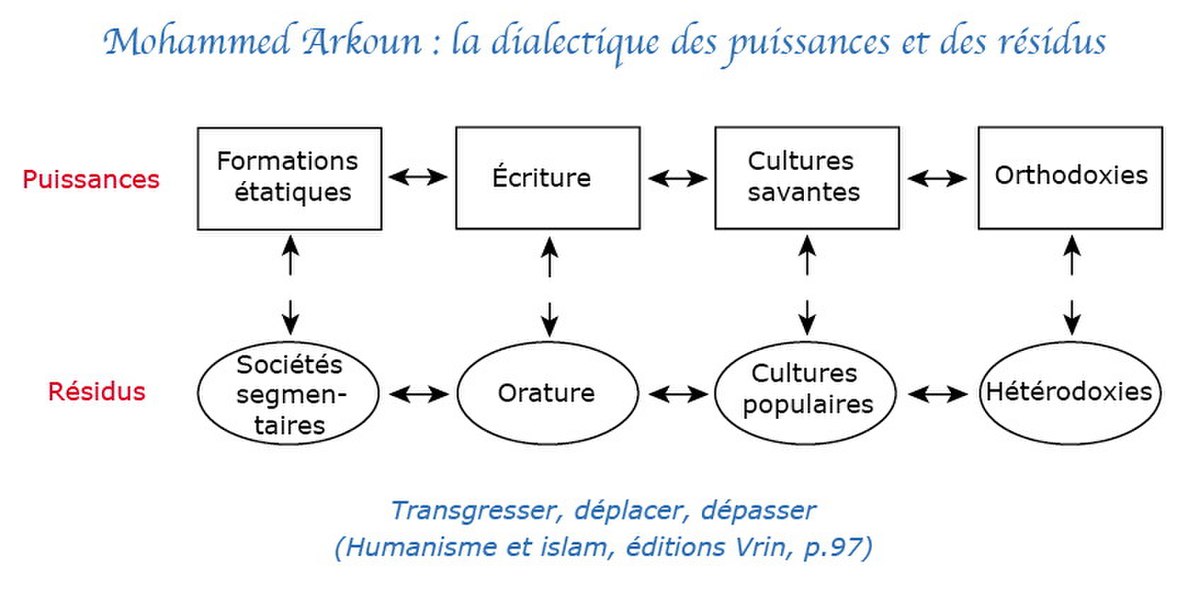

La dialectique des puissances et des résidus, expression empruntée à Henri Lefebvre, est exposée dans Humanisme et Islam : Combats et propositions, p. 95 et suivantes. Elle identifie selon Mohammed Arkoun « les déploiements de la dialectique continue de quatre puissances à vocation hégémonique cherchant à réduire à l'état de résidus, voire à éliminer quatre forces directement antagonistes qui luttent pour la survie ». Les quatre puissances sont la formation étatique, l'écriture, les cultures savantes et l'orthodoxie, auxquelles correspondent les quatre résidus que sont les sociétés segmentaires, l'oralité, les cultures populaires, les hérésies. Pour Mohammed Arkoun, « une double dialectique se déploie simultanément et travaille l'espace social global », d'une part entre les quatre puissances et entre les quatre résidus, et d'autre part entre chaque puissance et chaque résidu correspondant. Dans ce cadre, l'analyse permet de « mettre en application les trois opérations méthodologiques et épistémologiques exprimées par les verbes transgresser, déplacer, dépasser. »

L’islamologie appliquée qu'il a fondée, s'occupe d'étudier les problèmes politiques tels qu’ils apparurent après la décolonisation, c’est-à-dire au moment où les pays arabo-musulmans gagnent leur indépendance. Mohamed Arkoun fait remarquer que les hommes politiques refusaient alors la prise en compte de l’histoire de l'Islam et de la culture arabe, ainsi que les particularités culturelles, sociales et anthropologiques des pays du Maghreb. Cette discipline analyse les contradictions d'une histoire ainsi que les différences entre le monde musulman et le monde occidental et les différents discours qui les expriment.