Noachien - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Échelle des temps géologiques martiens

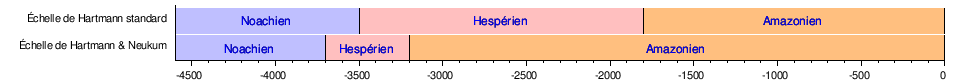

La datation des événements géologiques martiens est une question non résolue à ce jour. Deux échelles des temps géologiques martiens sont actuellement utilisées, qui diffèrent l'une de l'autre de près d'un milliard et demi d'années. L'échelle de Hartmann « standard, » élaborée dans les années 1970 par l'astronome américain William Hartmann à partir de la densité et de la morphologie des cratères d'impact sur les sols martiens, conduit à des datations sensiblement plus récentes que l'échelle de Hartmann & Neukum, élaborée parallèlement par le planétologue allemand Gerhard Neukum à partir des observations fines de la caméra HRSC (dates en millions d'années) :

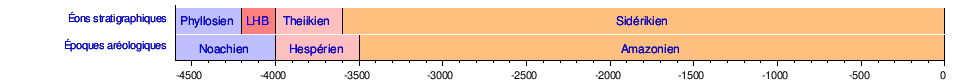

Cette seconde échelle est plus en phase avec le système stratigraphique proposé notamment par l'équipe de l'astrophysicien français Jean-Pierre Bibring de l'IAS à Orsay à partir des informations recueillies par l'instrument OMEGA de la sonde européenne Mars Express, introduisant le terme « Phyllosien » pour définir le premier éon martien, à partir de terrains où dominent les phyllosilicates. La chronostratigraphie correspondante serait la suivante, dans laquelle le Phyllosien correspond aux époques antérieures à 4,2 milliards d'années, avec un ajustement supplémentaire de la définition des époques géologiques martiennes:

La discontinuité entre Phyllosien et Theiikien matérialiserait une transition catastrophique entre ces deux éons soulignée par le concept de « grand bombardement tardif » — LHB en anglais — qui aurait frappé le système solaire intérieur entre 4,1 et 3,8 milliards d'années avant le présent selon les estimations provenant d'échantillons lunaires et d'études fondées sur la surface de la planète Mercure. Mars étant à la fois plus proche que la Terre de la ceinture d'astéroïdes et dix fois moins massive que notre planète, ces impacts auraient été plus fréquents et plus catastrophiques sur la planète rouge, peut-être même à l'origine de la disparition de son champ magnétique global.

Éventualité d'une abiogenèse

Les conditions martiennes du Noachien auraient peut-être pu permettre l'émergence de formes de vie sur Mars comme cela s'est passé sur Terre : outre la présence d'eau liquide et l'effet de serre qui aurait pu maintenir une température suffisamment élevée, l'abondance des argiles permet d'envisager des scénarios d'apparition de la vie élaborés dans le cadre de certaines des (nombreuses) théories d'abiogenèse, tandis que d'autres théories (par exemple celle conçue à la fin du XXe siècle par Günter Wächtershäuser) envisagent l'abiogenèse terrestre dans des sources hydrothermales riches en sulfure de fer(II), un environnement également susceptible d'avoir existé sur Mars au Noachien. Ces conditions seraient cependant rapidement devenues nettement moins favorables à l'éon suivant, l'Hespérien, qui aurait débuté au plus tard il y a 3,5 milliards d'années : dominé par la chimie du soufre, il s'est certainement traduit par un abaissement significatif du pH de l'eau martienne sous l'effet de pluies d'acide sulfurique H2SO4, qui auraient eu accessoirement pour conséquence de permettre l'existence d'eau liquide à des températures sensiblement inférieures à 0 °C.

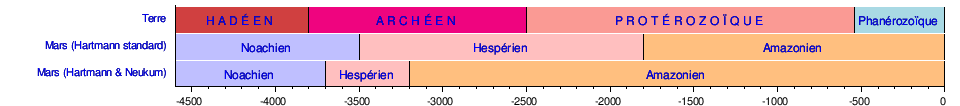

Or les plus anciennes traces de « vie » détectées sur notre planète ne remontent pas au-delà de 3,85 milliards d'années pour la plus reculée de toutes les dates publiées (autour de la limite conventionnelle entre l'Hadéen et l'Archéen), soit 700 millions d'années après la formation de la Terre, c'est-à-dire presque autant que la durée totale du premier éon martien dans l'hypothèse la plus favorable, comme le rappelle la chronologie ci-dessous des éons terrestres comparée à l'échelle de Hartmann standard et à l'échelle de Hartmann & Neukum :

Dans ces conditions, si un processus d'abiogenèse avait pu aboutir sur Mars au Noachien, il aurait conduit à des formes de vie qui auraient eu très peu de temps pour évoluer avant les bouleversements de l'Hespérien, à une époque — autour de 4 à 3,8 milliards d'années avant le présent — marquée par les impacts d'astéroïdes du grand bombardement tardif.

À titre de comparaison, la photosynthèse ne serait pas apparue sur Terre avant 3 milliards d'années, voire seulement 2,8 milliards d'années, tandis que les plus anciennes cellules eucaryotes ne remonteraient pas au-delà de 2,1 milliards d'années, et la reproduction sexuée de 1,2 milliards d'années.