Palais d'Aix-la-Chapelle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La salle de l’assemblée

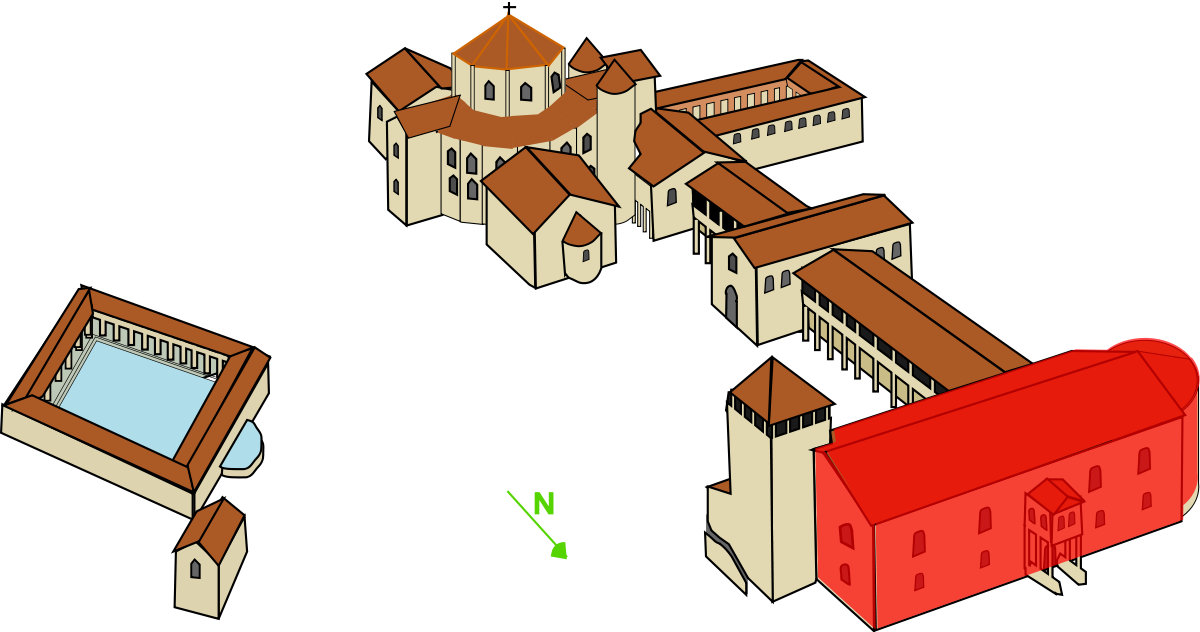

Située au nord du complexe palatial, la grande salle de l’assemblée (aula regia ou aula palatina en latin) était destinée à accueillir les plaids généraux, une fois par an. Il s’agissait de la réunion des Grands du royaume, puis de l’Empire, c’est-à-dire des dignitaires et des relais du pouvoir : comtes, fidèles et vassaux du roi, évêques et abbés. L’assemblée générale se tenait habituellement au mois de mai ; les participants y discutaient des affaires politiques et judiciaires importantes. Les capitulaires, rédigés par les copistes de la chancellerie d’Aix, résumaient par écrit les décisions qui avaient été prises. C’est aussi dans ce bâtiment qu’avaient lieu les cérémonies officielles et les réceptions des ambassades. Décrivant le couronnement de Louis, fils de Charlemagne, Ermold Le Noir indique que Charlemagne y parlait « du haut de son siège d’or ».

Les dimensions de la salle (1000 m²) étaient adaptées à recevoir plusieurs centaines de personnes en même temps : si l’édifice n’existe plus aujourd’hui, on sait qu’elle mesurait 47,42 mètres sur 20,76 mètres, pour une hauteur de 21 mètres. Son plan semble inspiré de l'aula palatina romaine de Trèves. La structure était constituée de briques et sa forme était celle d’une basilique dotée de trois absides : la plus grande (17,2 mètres), située à l’ouest, était destinée à accueillir le roi et son entourage. Les deux autres absides étaient plus petites et disposées au nord et au sud. La lumière entrait par deux rangées de fenêtres. L’intérieur était probablement orné de peintures mettant en scène des héros de l’Antiquité et des héros contemporains. Une galerie de bois ceinturait tout l’édifice entre ces deux rangées. Il était possible depuis cette galerie de voir le marché qui se tenait au nord du palais. On entrait par une galerie à portiques aménagée au sud de la salle. L’absidiole sud coupait en deux cet accès.

Interprétation et symbolique du palais

L’héritage romain, le modèle byzantin

Si Charlemagne n’a pas voulu restaurer l’empire romain mais fonder un empire chrétien et franc, le palais emprunte cependant divers éléments à la civilisation romaine : l'aula palatina reprend le plan basilical ; la basilique était un édifice public où l’on discutait des affaires de la cité dans l’Antiquité. La chapelle s’inspire du modèle de la Rome antique : les grilles reprennent un décor antiquisant (des feuilles d’acanthe) et les colonnes sont surmontées de chapiteaux corinthiens. L’empereur fut inhumé dans la chapelle palatine à l’intérieur d’un sarcophage antique du IIe siècle en marbre, sur lequel était représenté le thème de l’enlèvement de Proserpine. Les lettrés contemporains de Charlemagne surnomme Aix la « seconde Rome ».

Charlemagne souhaitait rivaliser avec l’autre empereur de l’époque, le basileus de Constantinople. La coupole et les mosaïques de la chapelle sont des éléments byzantins. Le plan lui-même s’inspire sans doute de la basilique San Vitale de Ravenne, construite par Justinien Ier au VIe siècle. D’autres spécialistes la rapprochent de l’église de Saint-Serge-et-Bacchus et du chrysotriklinos de Constantinople. Lors des offices religieux, Charlemagne se tenait au premier étage dans la tribune, comme le faisait l’empereur à Constantinople.

Il est également très probable qu’Eudes de Metz se soit inspiré du palais lombard de Pavie, datant du VIIIe siècle et qui avait une chapelle palatine ornée de mosaïques et de peintures. Peut-être a-t-il fait le voyage jusque là, mais il est peu probable qu’il soit allé à Constantinople.

Le palais d’un Franc

Il est incontestable que le palais d’Aix faisait de multiples références aux modèles romain et byzantin. Cependant, Eudes de Metz exprima son talent d’architecte franc et apporta des éléments incontestablement différents. Le palais se distingue par ailleurs de l’architecture mérovingienne par son esprit de grandeur et par la multiplication des volumes. Le voûtement de la chapelle illustre bien un savoir-faire carolingien original, particulièrement dans le déambulatoire coiffé d’une voûte d’arêtes. Alors que l’empereur byzantin prenait place à l’est pour assister aux offices, Charlemagne y assistait à l’ouest. Enfin, le bois et le colombage sont des matériaux caractéristiques du nord de l’Europe.

Il est donc manifeste que le palais de Charlemagne était plus qu’une imitation de modèles antiques et byzantins, mais plutôt une synthèse d’influences diverses, à l’image de l’Empire carolingien. Tout comme la Renaissance carolingienne, le palais est le produit de l’assimilation de plusieurs cultures et héritages.

La centralisation et l’unité impériales

Le plan du complexe palatial mettait parfaitement en scène l’alliance des deux pouvoirs : le pouvoir spirituel était représenté par la chapelle au sud et le pouvoir temporel par l’assemblée au nord. Les deux pôles étaient reliés par une galerie. Depuis Pépin le Bref, le père de Charlemagne, le roi carolingien était sacré, il tenait son pouvoir de Dieu. Charlemagne lui-même voulait influencer la vie religieuse par ses réformes et par les nombreux conciles ou synodes qui se tenaient à Aix. En établissant le siège du pouvoir et de la cour à Aix, Charlemagne savait qu’il allait pouvoir surveiller plus facilement ses proches. Le palais était le lieu où se concentraient les dignitaires de l’Empire carolingien, le cœur de la capitale.