Palais d'Aix-la-Chapelle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les autres bâtiments

Le trésor et les archives

Le trésor et les archives du palais se trouvaient dans une tour accolée à la grande salle, au nord du complexe. Le chambrier était l’officier responsable du trésor et de la garde-robe des souverains. L’administration des finances revenait à l’archichapelain, secondé par un trésorier. Le trésor rassemblait les dons apportés par les Grands lors des assemblées générales, les cadeaux des ambassadeurs, c’est-à-dire une collection hétéroclite d’objets allant des livres précieux, aux armes et aux vêtements. Le roi achetait également des produits aux marchands qui fréquentaient Aix.

Les archives étaient sous la responsabilité du chancelier. La chancellerie employait plusieurs scribes et notaires qui mettaient par écrit les diplômes, les capitulaires ou la correspondance royale. Les agents des bureaux du roi étaient souvent des clercs de la chapelle.

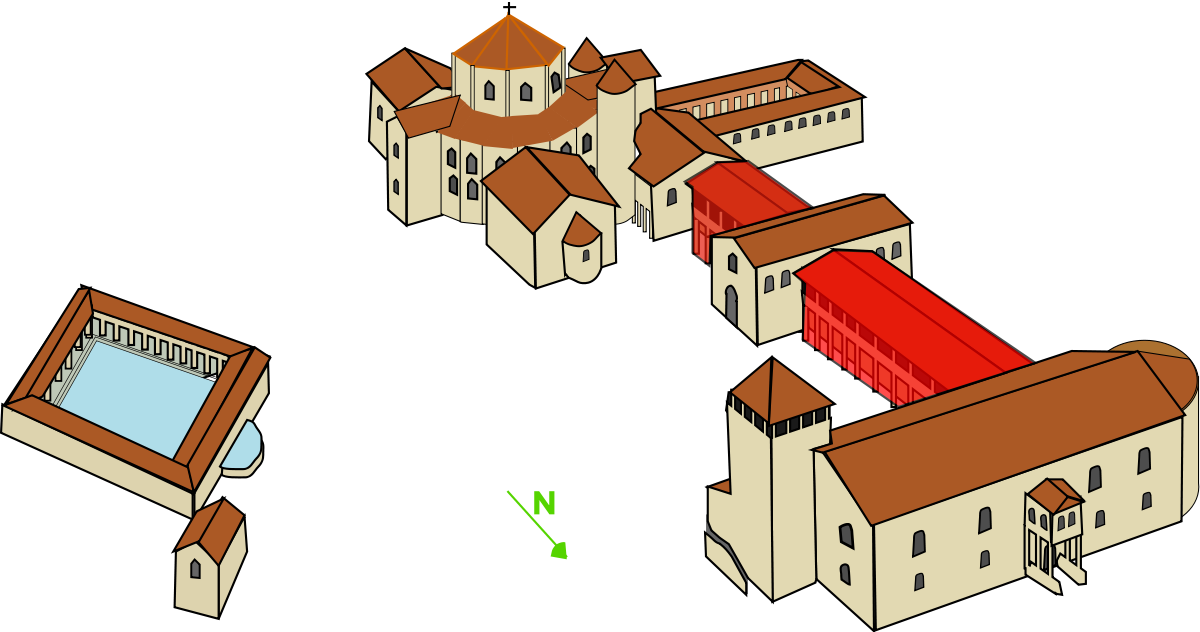

La galerie de liaison

La galerie couverte mesurait une centaine de mètres. Elle reliait la salle de l’assemblée et la chapelle ; un porche monumental, placé en son centre servait d’entrée principale. À l’étage se trouvait une salle pour les audiences judiciaires. Le roi y rendait la justice, mais certaines affaires impliquant des Grands étaient traitées dans l'aula regia. Lorsque le roi était absent, cette charge revenait au comte du palais. Le bâtiment devait également abriter le siège d’une garnison.

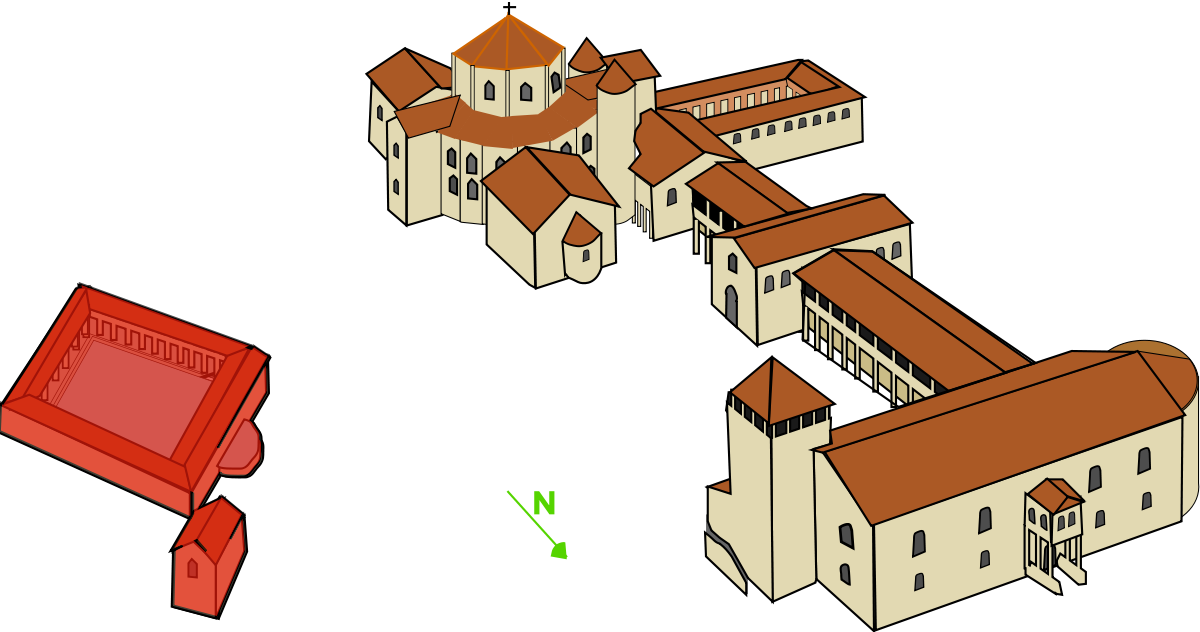

Les thermes

Le complexe thermal, situé au sud-est, mesurait 20 hectares et comportait plusieurs édifices construits à proximité des sources de l’empereur et de Quirinus. Eginhard mentionne une piscine en plein air capable d’accueillir cent nageurs à la fois :

« [...] [Charlemagne] aimait les eaux thermales et s'y livrait souvent au plaisir de la natation, où il excellait au point de n'être surpassé par personne. C'est ce qui l'amena à bâtir un palais à Aix et à y résider constamment dans les dernières années de sa vie. Quand il se baignait, la société était nombreuse : outre ses fils, ses grands, ses amis et même, de temps à autre la foule de ses gardes du corps, étaient conviés à partager ses ébats et il arrivait qu'il y eût dans l'eau avec lui jusqu'à cent personnes ou même davantage [...]. »

D’autres bâtiments, d’autres fonctions

Les autres bâtiments sont mal identifiés, faute de sources écrites suffisamment détaillées. Les appartements de Charlemagne et de sa famille semblent avoir occupé la partie nord-est du complexe palatial ; sa chambre était peut-être au premier étage. Les fonctionnaires et les domestiques du palais devaient habiter pour certains dans la partie occidentale, pour d’autres en ville. On sait que l’empereur possédait une bibliothèque mais il est difficile d’en connaître l’emplacement exact. Le palais abritait également des lieux de productions artistiques : un scriptorium dont sortirent plusieurs manuscrits précieux (Sacramentaire de Drogon, Évangile de Godescalc…) et un atelier qui fabriquait des pièces d’orfèvrerie et d’ivoire. Il y avait également un atelier monétaire qui fonctionnait encore au XIIIe siècle.

Le palais fut également le lieu des activités littéraires de l’Académie palatine. Ce cercle de lettrés ne se réunissait pas forcément dans un bâtiment précis : Charlemagne aimait entendre des poèmes dans la piscine mais aussi à table. L’école du palais éduquait les enfants du souverain et les « nourris » (nutriti en latin), des fils d’aristocrates destinés à servir la royauté.

En dehors du complexe palatial se trouvaient un gynécée, une caserne, un hospice, un parc de chasse et une ménagerie dans laquelle vivait l’éléphant Abul-Abbas, offert par le calife de Bagdad Harun ar-Rachid. Ermold Le Noir la décrit dans un passage de son Poème sur Louis le Pieux (première moitié du IXe siècle) :

« Il y a un endroit, voisin de l'illustre palais impérial d'Aix, clos de solides murailles, planté d'arbres et verdoyant d'une herbe fraîche [...]. quand c'est au plaisir du roi, il se rend là, en petite compagnie, pour chasser [...]. »

Il faut enfin imaginer que le palais était fréquenté quotidiennement par une foule de personnes : courtisans, intellectuels, aristocrates, marchands mais aussi mendiants et pauvres qui venaient pour demander l’aumône. Les affaires domestiques étaient la préoccupation d’officiers tels que le bouteiller, le sénéchal, le chambrier.