Pouce-pied - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

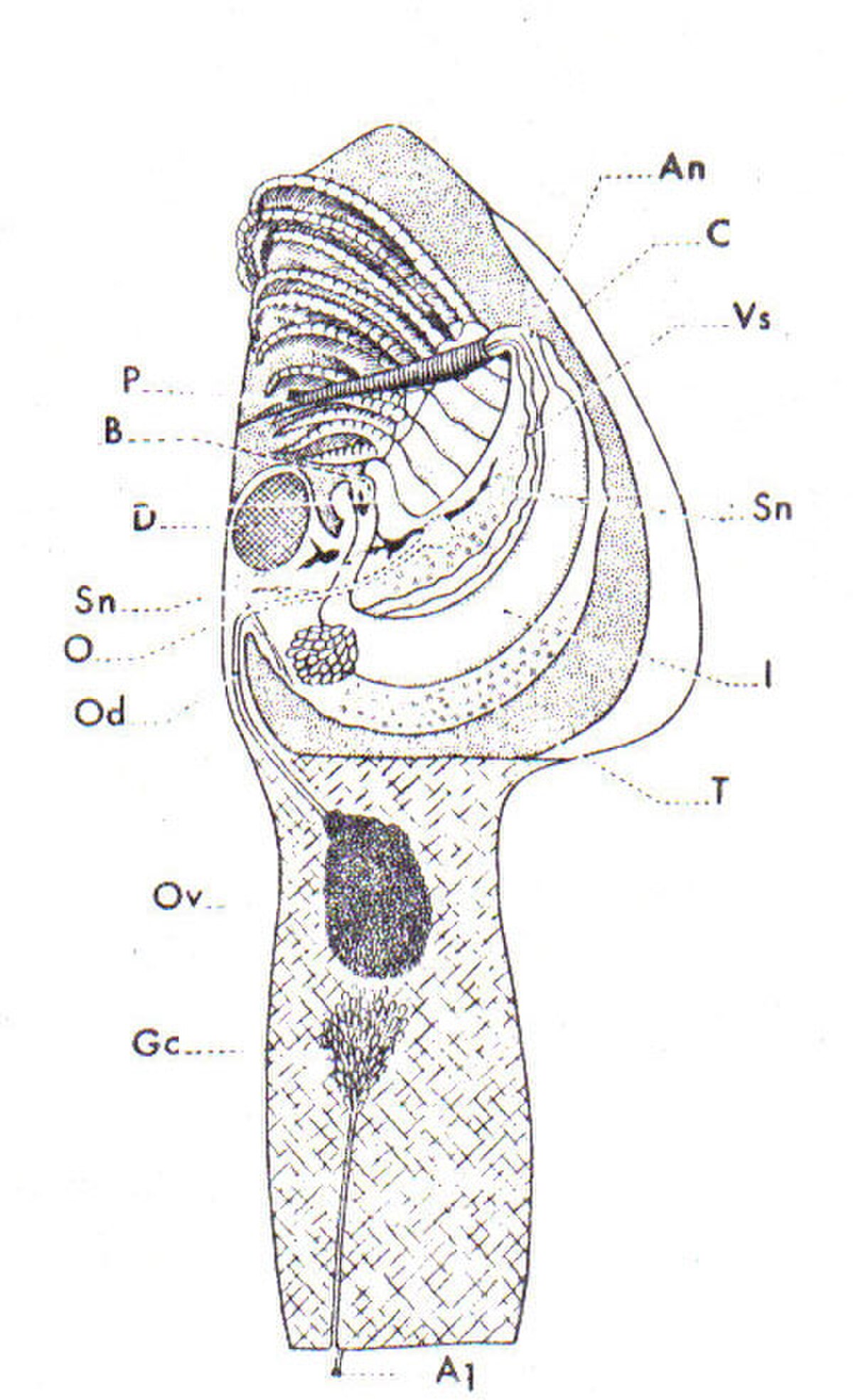

Caractères distinctifs

Le pouce-pied fait partie des crustacés sessiles (vivant fixés à un support). Dans son cas, le substrat doit être dur et immobile. Morphologiquement, l’animal est composé d’un pédoncule cylindrique gris foncé couvert de très petites plaques calcaires, surmonté d’un capitulum triangulaire portant des plaques de tailles inégales (plus de 18), blanches ou grises, unies entre elles par une membrane lisse brun-vert. Par l’ouverture du capitulum, souvent bordé de rouge, sort un panache de cirres robustes et rétractables. L'attachement au substrat est assuré par un puissant système musculaire et à une substance adhérente produite par la glande du ciment située à la base du pédoncule. Cette sécrétion est continue durant la phase adulte, permettant la réparation de dégradations partielles. Le système musculaire a également d'autres fonctions, comme le mouvement des cils filtrants et la mobilité du pédoncule pour orienter le capitulum en direction du courant, optimisant ainsi la filtration et pour faciliter la copulation. Dans une colonie où la forte densité entraîne une compétition alimentaire, le pédoncule est en général long et gorgé d’eau, alors qu’il est plutôt court et trapu dans le cas contraire. Des facteurs tels que le manque de lumière peuvent aussi provoquer ces variations morphologiques. La taille maximale de l’ensemble pédoncule-capitulum est de 10 à 12 cm pour un poids de 50 gr.

La confusion est possible avec les anatifes du genre voisin Lepas, qui vivent attachés aux objets flottants. Cependant chez ces espèces, le capitulum est plus petit et ses plaques, moins nombreuses, ne sont pas lisses mais parcourues de rainures radiales. Il n’a pas de bordure rouge et le pédoncule, beaucoup plus allongé, ne peut se fixer aux rochers.

Mœurs

Le pouce-pied a des exigences écologiques contraignantes qui réduisent en nombre et en étendue les sites où il peut se développer. Il s’agit toujours de côtes rocheuses fortement battues par la mer et particulièrement celles dont le substrat est schisteux. Les colonies, très denses en individus, occupent une bande de largeur variant de 2 à 10 m selon que la paroi est verticale ou en pente douce. Il occupe alors tous les espaces disponibles comme les interstices des failles et des fissures. La progression d’une colonie est très lente et se réalise de proche en proche à partir d’individus déjà installés. Il semble en effet que la larve de type cypris ne puisse se fixer et se métamorphoser qu’à proximité immédiate d’adultes. Ce comportement rend le pouce-pied peu performant face aux moules dans la compétition pour l’espace et anéantit toute possibilité naturelle de recoloniser un site dont il a été complètement arraché. Les principaux prédateurs naturels du pouce-pied sont les goélands et les poissons de roche comme les Labridés.

Répartition bathymétrique

En Atlantique, le pouce-pied vit dans la zone de balancement des marées.

Alimentation

Le pouce-pied est un filtreur essentiellement planctonophage. On distingue deux modes de capture des proies : par battement rythmique des cirres, ou par extension de celles-ci hors du capitulum. Les cirres sont des sortes de peignes bifides et articulés, constitués de longues soies articulées et mobiles. Le pouce-pied se fixe sur le substrat de telle sorte que ses cirres soient perpendiculaires au front de la vague pour filtrer l’eau du ressac. Le juvénile est microphage, il capte essentiellement des algues unicellulaires et des particules détritiques en suspension. La grosseur et la diversité des proies augmentent avec la taille du pouce-pied pour inclure par exemple chez l’adulte des petits crustacés et des annélides polychètes.