Projet Fugo - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Épilogue

Un monument a été érigé à 110 kilomètres au nord-est de Klamath Falls (Orégon) à la mémoire des seules victimes des ballons soient : Elsie Mitchell (26 ans), Edward Engen (13 ans), Jay Gifford (13 ans), Joan Patzke (13 ans), Dick Patzke (14 ans) et Sherman Shoemaker (11 ans). Ce monument a été dédicacé à nouveau en 1995 pour le cinquantième anniversaire de la tragédie. Mme Mitchell est inhumée au cimetière d’Ocean View à Port Angeles, Washington.

Àprès la guerre, des ballons ont été retrouvés de temps à autre : huit à la fin des années 1940, trois durant les années 1950 et deux durant les années 1960. En 1978, le support de sacs de lest, des mèches du mécanisme de relâche et des baromètres ont été trouvés près de Agness en Orégon et sont exposés au musée d’histoire de Coos County. Le dernier ballon en état de marche a été découvert en Amérique du Nord en 1955, ses bombes encore armées après 10 ans de corrosion.

Déroulement de la campagne

Lancement

Le fūsen bakudan, en japonais, a été proposé par le général Sueyoshi Kusaba du laboratoire tactique de la neuvième armée du Japon. Il s’agissait de la quatrième campagne d’attaques contre l’Amérique du Nord et visait à venger des bombardements de 1942 du raid de Doolittle sur le Japon. Il planifiait le lancer des ballons en hiver pour utiliser le courant-jet qui à cette saison est à son maximum d’intensité et orienté le plus d’Ouest en Est. Ce courant à environ 9 km d’altitude peut faire traverser l’océan Pacifique à un aérostat en environ 3 jours à cette période.

Les premiers test ont été effectués en septembre 1944 et furent concluants. Les premiers raids américains par des B-29 sur le sol japonais ont attisé la détermination du haut commandement japonais et le premier lâcher a été effectué 3 novembre 1944, à partir de l’île de Honshū. Les lancements se sont succédé jusqu’en avril 1945. En tout, c’est un peu plus de 9 000 ballons qui furent lâchés par les hommes du général Kusaba.

Des ballons ont été retrouvés aux États-Unis de l’Alaska à la Californie et aussi loin à l’est que le Texas, le Kansas et l’Iowa. On les a retrouvés également au Mexique et au Canada, de la côte Ouest jusqu’au Manitoba. L’armée japonaise estimait qu’environ 10% atteindraient la côte nord-américaine. Bien que seulement 300 ait été retrouvés, les chercheurs dans le domaine estiment que ce pourcentage était réaliste et que 600 sont probablement tombés dans les régions peu peuplées couvertes de forêts, de déserts ou de lacs.

Initialement, les autorités américaines et canadiennes ne crurent pas que les ballons pouvaient avoir été lâchés du Japon. L’hypothèse principale était que des sous-marins avait débarqué des troupes sur les plages de la côte Ouest pour y effectuer l’opération. Certains ont même pensé que c’était des prisonniers de guerre allemands ou des internés japonais qui avait organisé la chose. Cependant, en analysant le contenu des sacs de sable servant comme lest par l’unité militaire du United States Geological Survey , les chercheurs se sont rendu compte que la composition de ce dernier et les débris biologiques, comme les bacillariophytas, qu’ils contenaient ne pouvaient provenir que des plages du la régions de Honshu. L’analyse finale n’est venue qu’au printemps 1945 et ne fut qu’informative puisque le programme Fugo avait déjà pris fin.

Effets

Des trois cents ballons retrouvés, très peu ont causé des dommages. Quelques ballons ont causé des incendies de forêt rapidement éteints. En effet, durant l'hiver, la côte Ouest du continent nord-américain est très pluvieuse et l'intérieur des terres est soumise à un climat très froid et neigeux. Le risque d'incendie est donc très bas.

Le 10 mars 1945, un des derniers ballons s’est écrasé près du laboratoire national de Hanford dans l’État de Washington, un des sites reliés au projet Manhattan. Ceci causa une panne sur la ligne électrique alimentant le système de refroidissement du réacteur nucléaire mais l’alimentation d’urgence évita le pire.

Le 5 mai 1945, le pasteur Archie E. Mitchell et son épouse accompagnaient des enfants de leur paroisse dans une excursion en forêt près de Bly (Oregon). La petite Joan Patzke, treize ans, a retrouvé un des ballons qu'elle a essayé de tirer à elle. La bombe associée au ballon détona, tuant cinq enfants et madame Mitchell. Le pasteur s'en tira car il était un peu en retrait du groupe. Il s'agit des seuls morts attribués au projet Fugo.

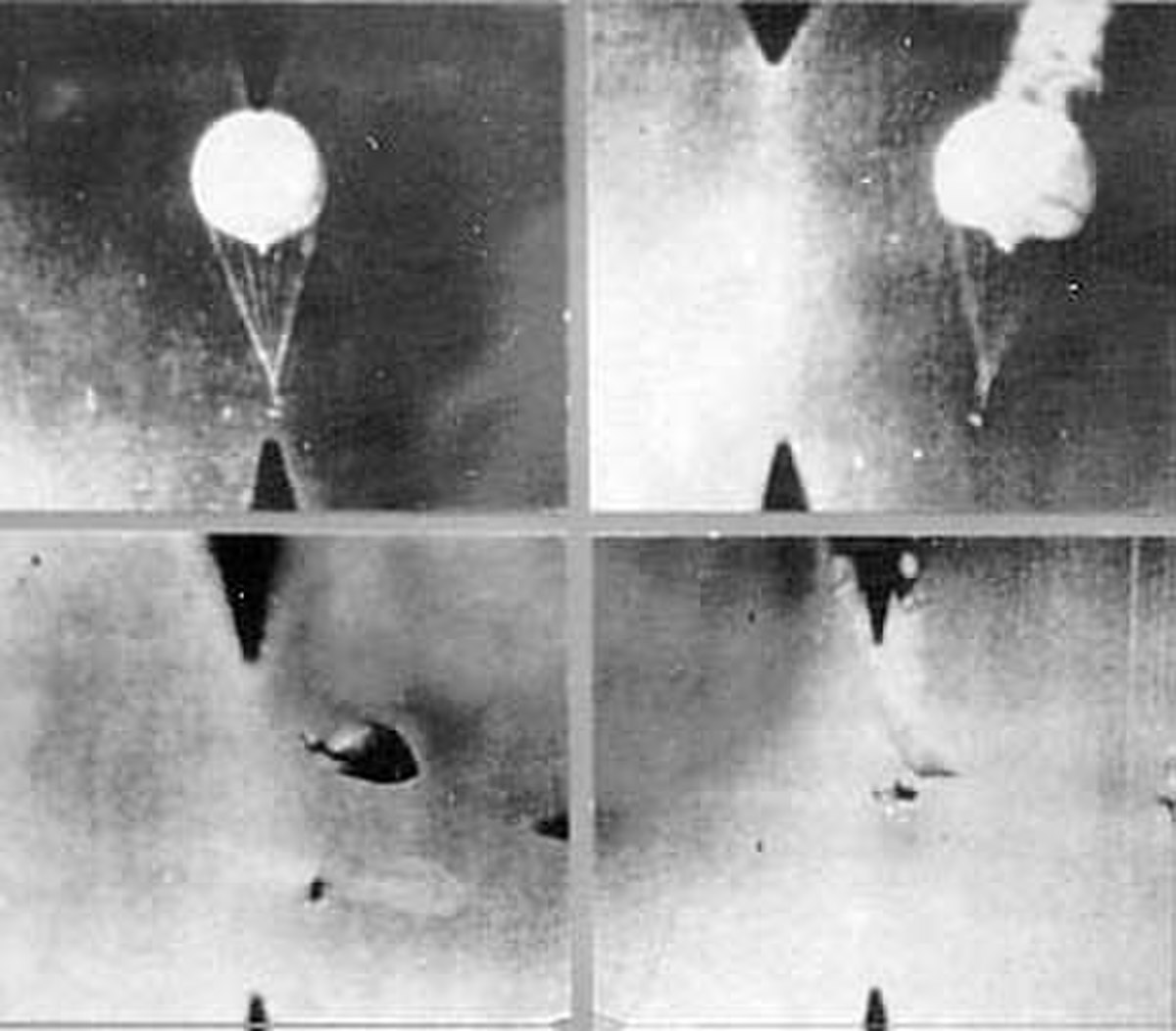

Aux États-Unis, sept ballons ont été retrouvés par des civils et retournés à l’Armée américaine. Ils provenaient du Névada, du Texas, du Nouveau-Mexique, du Michigan et même de la banlieue de Détroit. Des avions de chasse furent envoyés pour les intercepter mais vu l’altitude et la vitesse de croisière des ballons, ils furent peu efficaces. Moins de vingt furent descendus. Un des chasseurs de l’Armée américaine a réussi à faire atterrir un ballon en le poussant. Comme aucune explosion ne s’en suivit, les militaires purent examiner l’appareil.

Deux ballons ont rebroussé chemin vers le Japon sans y causer de dommages.

Censure

Au début de 1945, le public commença à avoir des soupçons alors que des ballons ont été rapportés par plusieurs personnes et que des explosions ont été entendues. Entre autres, des témoins ont décrit la chute de ce qui ressemblait à un parachute à Thermopolis au Wyoming. Cette chute avait été suivie d’une explosion créant un cratère et ils avaient retrouvé du shrapnel aux alentours. Un article dans le Newsweek, intitulé Balloon Mystery", décrivit l'événement et fut repris par quelques journaux les jours suivants.

Les autorités ont demandé aux médias de ne pas faire écho à ces incidents pour deux raisons : on voulait laisser l'ennemi dans le noir quant aux résultats afin qu'il abandonne, croyant que la campagne n'avait aucun effet, et on ne voulait pas créer de panique dans la population. De plus, bien que les bombes retrouvées étaient incendiaires, on connaissait l'existence des recherches japonaises en guerre bactériologique faites par l'unité 731, à Pingfan en Mandchourie. On craignait donc que des bombes bactériologiques soient utilisées si les résultats de la campagne étaient connus de l'ennemi. Les journaux et postes de radio ont acquiescé à cette demande et n’ont plus rapporté d’incidents reliés aux ballons. Grâce à cette mesure, les Japonais ne purent apprendre que ce qui était arrivé à un de leurs ballons au Wyoming et abandonnèrent après six mois, juste au moment où la saison des feux de forêts allait commencer.

Cette censure ne fut levée que lorsque cinq personnes furent tuées, après l'incident mortel du 5 mai. Les autorités jugèrent qu’il était plus important d’alerter la population, qui commençait à se rendre en forêt après l’hiver, que de garder le secret. À ce moment, deux des trois usines de production d’hydrogène du Japon avaient été détruites par les bombardements américains ce qui aurait handicapé sérieusement de toute façon la compagne de lancement.