Sahelanthropus tchadensis - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Implications de la découverte

La fin de l’East Side Story ?

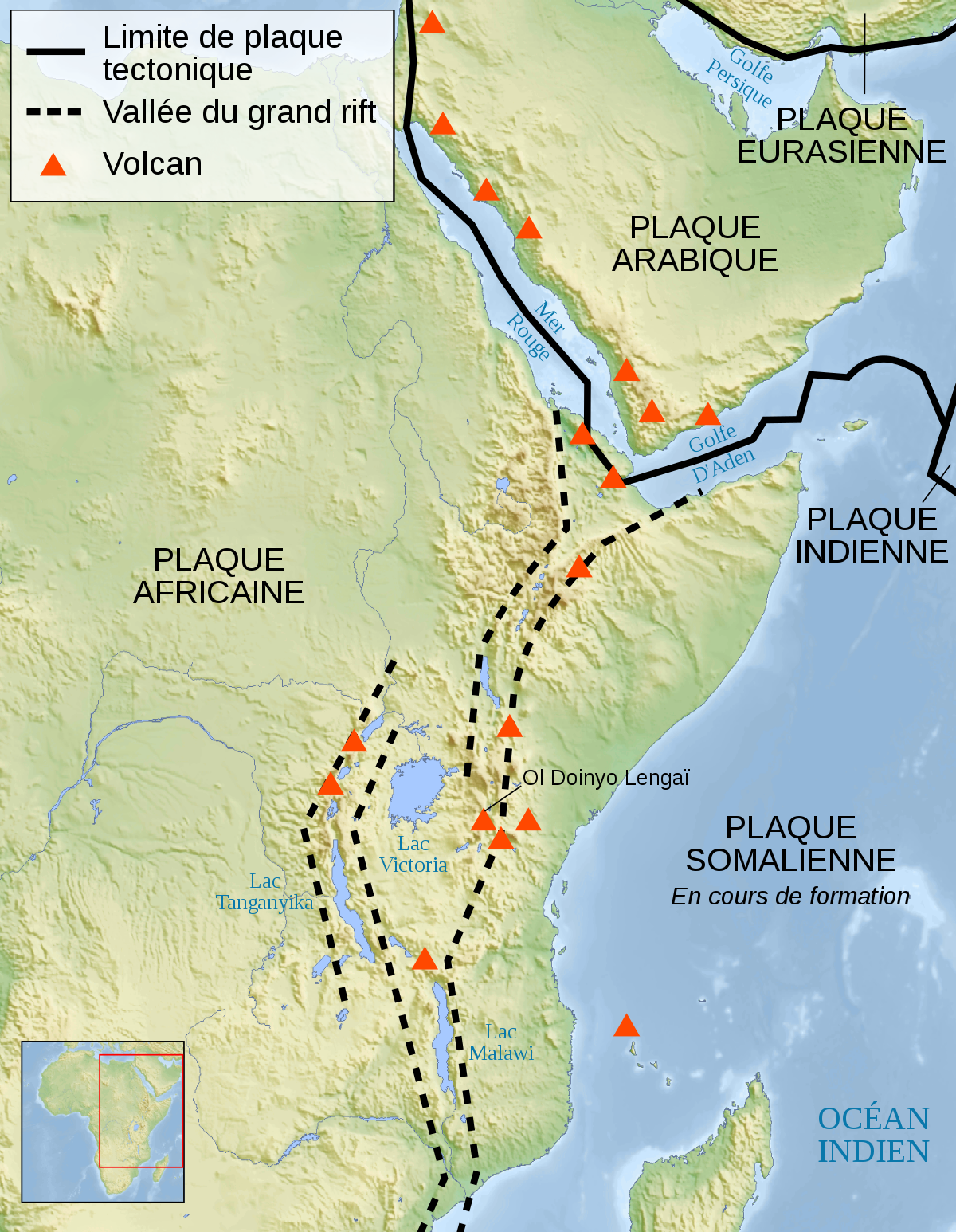

Dans l'option selon laquelle Sahelanthropus tchadensis est bien un hominine, sa découverte 2600 km à l’ouest de la Rift Valley montre une répartition géographique des représentants miocènes et pliocènes de notre lignée plus large que celle prévue par la théorie de l’East Side Story d’Yves Coppens. Avec laquelle s’accordaient encore les découvertes d’Ardipithecus ramidus et d’Orrorin tugenensis.

Yves Coppens reconnait lui-même que cette découverte, comme celle d’Abel (Australopithecus bahrelghazali), démontre la non-validité de l’East Side Story telle qu’il l’a formulée en 1982. Ce qui ne veut pas dire pour autant, selon Coppens, que la barrière de la Rift Valley n’a pas eu d’importance dans l’histoire évolutive des faunes africaines, primates compris. La considérant comme un filtre, il reste à déterminer selon lui, sa perméabilité différentielle pour chaque groupe et chaque époque.

Le 21 août 2005, lors de sa leçon de clôture au Collège de France, Yves Coppens dit, à propos des fossiles de la lignée humaine, genre Homo exclu : « Ces préhumains se distribuent à travers l'auréole de savanes des tropiques de l'Afrique, du Tchad à l'Éthiopie, au Kenya, à la Tanzanie, au Malawi et à l'Afrique du Sud, entre neuf millions et demi d'années peut-être et un petit peu plus d'un million d'années sans doute. » Autrement dit, si l'aspect éco-évolutionniste de sa théorie n'est pas directement ébranlé par cette découverte en particulier, l'aspect géographique l'est par contre totalement. Pour Coppens, le paradigme a changé.

Notons que si Sahelanthropus est un singe situé avant ou après la divergence des pré-chimpanzés et des pré-humains, son existence en Afrique centrale ne remet nullement en question la théorie de l'East Side Story.

Une remise en question de la date de séparation homme-chimpanzé

La deuxième conséquence majeure de cette découverte est une remise en question de la date de séparation homme/chimpanzé.

Si Sahelanthropus tchadensis est bien un hominine, alors cette séparation doit être au moins antérieure à 7 millions d’années, ce qui contredit la plupart des études moléculaires qui placent celle-ci entre 5 et 7 millions d’années. Toumaï contredit également la récente théorie selon laquelle cette séparation serait complexe et aurait permis des hybridations hominines-panines jusqu’à la séparation définitive de ces deux rameaux il y a moins de 6,3 millions d’années.

Se basant sur la datation absolue de Toumaï, Lebatard et ses collaborateurs considèrent que la séparation hominines/panines a dû intervenir avant 8 millions d’années, ce qui semble s’accorder avec la récente découverte d’un paléo-gorille, Chororapithecus abyssinicus, daté de 10 millions d’années.

L'ancienneté et la position géographique de Sahelanthropus tchadensis ont donc profondément remis en question les idées dominantes concernant l'origine des hominines.

S. tchadensis et les hominines plus récents

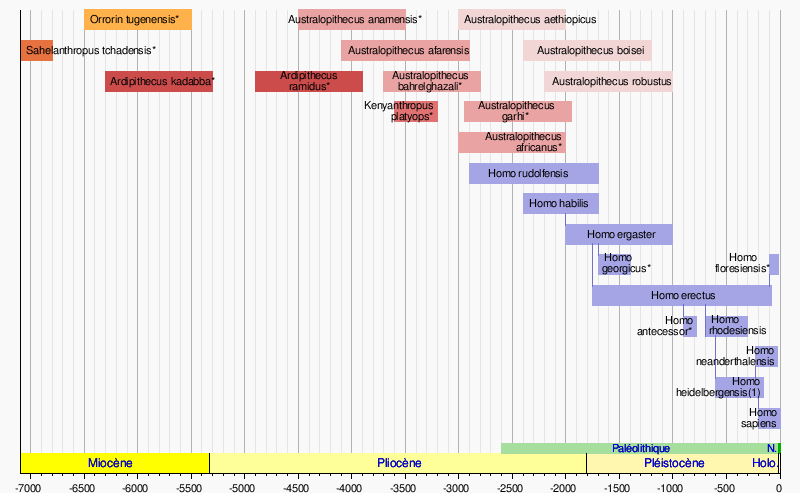

Il semble bien établi que la différence d'âge et les différences morphologiques entre Sahelanthropus tchadensis et les Australopithèques, Kenyanthropus et Homo sont importantes et qu'il s'agit de genres différents.

Il reste en revanche difficile de réaliser un arbre phylogénétique. Sans doute faudra-t-il encore de nombreuses découvertes pour permettre de comprendre les relations phylogénétiques liant précisément les genres Homo, Australopithecus et Kenyanthropus avec ce que l'on appelle les « hominidés du Miocène supérieur », de plus de 5,5 millions d'années, que sont Sahelanthropus tchadensis, Orrorin tugenensis et Ardipithecus kadabba.

Sahelanthropus tchadensis et les autres « hominines du Miocène supérieur »

Une question importante reste posée : faut-il regrouper Sahelanthropus tchadensis, Orrorin tugenensis et Ardipithecus kadabba dans un seul genre ?

En 2008, peu d'éléments permettent de répondre. En effet, les restes attribués à ces trois taxons ne se recoupent guère (crâne, mandibules et dents pour Sahelanthropus tchadensis ; dents, fémur, humérus pour Orrorin tugenensis ; dents, bras, phalanges de pied pour Ardipithecus kadabba). Pour Michel Brunet comme pour le découvreur d'Ardipithecus kadabba, l'analyse des dents permet d'avancer que Orrorin et Ardipithecus seraient plus apparentés entre eux que Sahelanthropus ne l'est avec l'un ou l'autre. Les recherches en cours dans les trois pays de découverte (Tchad, Kenya et Éthiopie) pourraient éclaircir cette question dans les années à venir.