Saint-Barthélemy (Antilles françaises) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

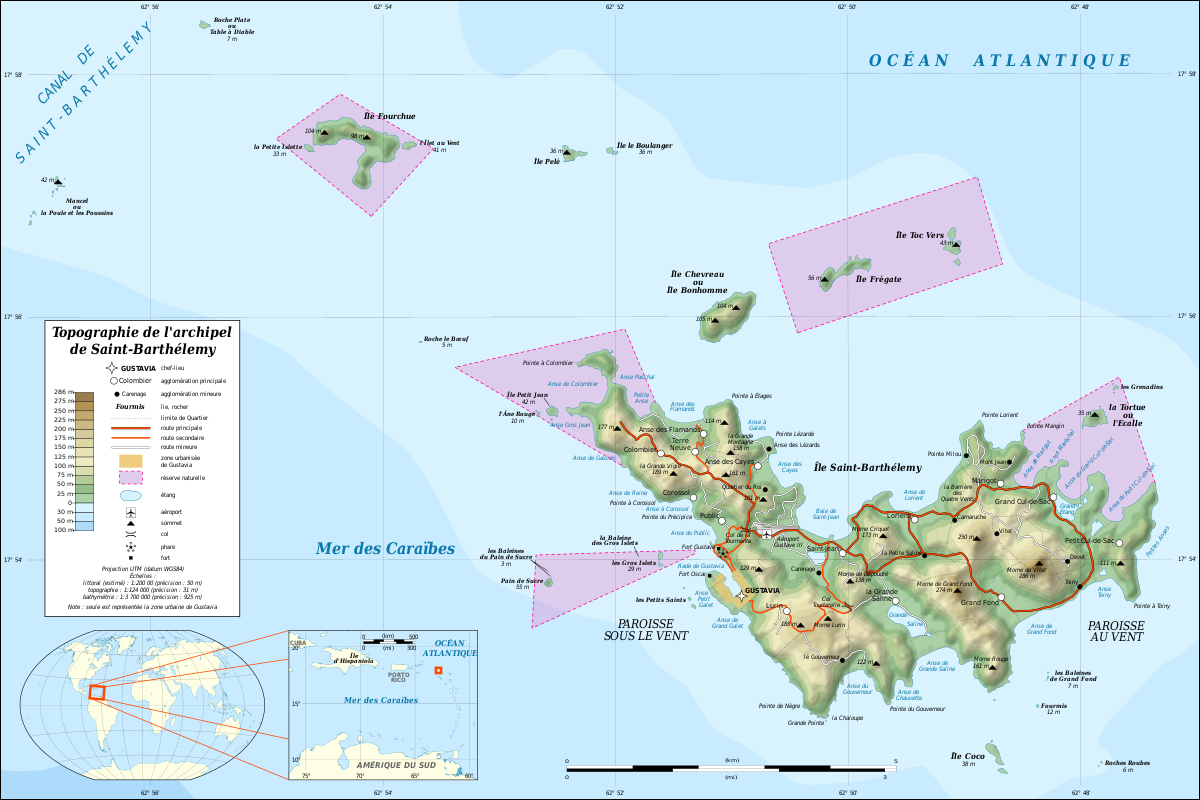

Le milieu naturel

Saint-Barthélemy est une île dite « sèche » ; la nature de son socle rocheux, son relief et la déforestation ancienne et les faibles précipitations font que l'eau n'est pas assez retenue pour fournir les habitants en eau potable. Celle-ci est importée (bouteilles) ou est fournie au robinet à partir d'eau de mer dessalée par osmose inverse, ce qui explique un prix au mètre cube le plus élevé de France. L'île a en 2007 une capacité de 3 500 m³/j qui devrait atteindre 4 300 m³/j début 2008. Pour supprimer les pollutions et nuisances dues aux décharges et se mettre en règle avec les directives européenne et la loi, un incinérateur d'ordures ménagères a été construit, dont la vapeur alimente une unité de dessalement d'eau de mer (ce double processus industriel est une première mondiale selon la collectivité).

Le milieu naturel est le principal atout de développement de l'île.

Milieu naturel terrestre

Le milieu naturel terrestre s'est dégradé avec l'arrivée des premiers colons, pratiquement toutes les forêts d’origines ont été détruites pour l’élevage des caprins et ont été remplacées par une végétation secondaire. La plupart des arbres visibles sont jeunes, mais il reste encore quelques-uns centenaires. La beauté de ces paysages rustiques et de ses plages de sables blancs sont appréciés des touristes.

Contrairement à d’autres îles des Antilles, la faune d’origine est pratiquement intacte et les extinctions ont été jusqu’alors minimes. Mais avec l’urbanisation et les troupeaux de caprins devenus sauvages, elle s'est fortement raréfiée. C’est la seule île française à posséder encore des couleuvres ( Alsophis rijgersmaei). Quelques tortues marines viennent encore pondre sur le littoral, où leurs œufs sont depuis longtemps collectés ou braconnés (une surveillance n'est organisée que sur la réserve). Ce sont surtout la tortue verte (Chelonia mydas) et tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) ; la dernière ponte de tortue Luth daterait de 1982 (sur la plage de Flamands, selon le site de la réserve naturelle). La tortue charbonnière (Chelonoidis carbonaria), espèce terrestre, est très abondante sur toute l’île.

Les oiseaux, plus difficiles à chasser, sont eux encore nombreux, avec 13 espèces nicheuses qui font de cette île la plus riche en oiseaux marins nicheurs de Guadeloupe. Hormis l'herminier (Puffinus lherminieri) et les paille-en-queue (Phaeton aethereus et Phaeton lepturus) qui s'alimentent au large, toutes les autres espèces dépendent du littoral. Les îlets Frégate et Toc-Vers abritent la reproduction de la sterne bridée (Sterna anaethetus), la sterne fuligineuse (Sterna fuscata) et le noddi brun (Anous stolidus). Dauphins (Tursiops truncatus) et baleines sont occasionnellement observés. Les poussins d'oiseaux marins tropicaux semblent très sensibles au phénomène dit de pollution lumineuse qui tend à se développer sur les îles habitées.

Milieu naturel marin

Le milieu naturel du littoral et sous-marin est la seconde richesse naturelle de l'île, avec notamment ses coraux (51 espèces, et 31 genres différents) récifs bioconstruits et les herbiers de phanérogames marines. Là aussi, d'importantes dégradations sont constatées, comme sur toutes les îles de l'arc antillais.

Ceci peut amplifier le risque ciguatera. Rien que dans la réserve naturelle, 183 espèces de poissons étaient comptabilisés en 2007, avec une densité moyenne de 238 individus/100 m², taux honorable par rapport à d'autres réserves antillaises. Le SEI (Sustainable Ecosystems Institute) a déjà montré que les populations se reconstituaient nettement depuis 1996 autour de Gros-Ilets et de Pain de Sucre, restauration qui semble liée à la mise en réserve (la pêche n'est pas interdite dans toute la réserve).

Comme sur toutes les îles les espèces introduites sont sources de disparition d'espèces locales et d'appauvrissement de la biodiversité. Et les flux important de touristes venant du monde entier augmentent les risques d'épidémies et de zoonoses, de même que les apports en mer d'eaux usées et de ruissèlement mal épurées.

Une réserve naturelle a été créée en 1996 par un arrêté Préfectoral au sein de laquelle la pêche est interdite dans les zones de protection renforcée et réglementée ailleurs. La gestion de la réserve a été confiée, depuis sa création, à l'association "GRENAT", dont le conseil d'administration est composé d'élus de la collectivité et des représentants de la société civile.

La pollution générale de l'environnement marin est responsable de la bioconcentration de métaux lourds (et probablement de résidus de pesticides) chez les mammifères marins et poissons du sommet de la pyramide alimentaire. Le mercure méthylé atteint en particulier fréquemment des taux préoccupants dans la chair des les espèces prédatrices (thazards, thons, colas, espadons, marlins et voiliers) recherchés par les pêcheurs locaux et les touristes pêcheurs dits « sportifs ». Étant donné la forte augmentation de l'orpaillage sauvage et autorisé dans le nord de l'Amérique du Sud (Surinam, Guyane…) la situation ne devrait pas s'améliorer. Certaines espèces considérées comme de bons indicateurs de naturalité et qualité de l'environnement sont en forte régression, dont le Lambi maintenant totalement protégé (pêche interdite à tous, en tout temps et tout lieu, mort ou vif).

Toutes les dégradations environnementales semblent pouvoir être attribuées aux modes de développement.