Sous-marin - Définition

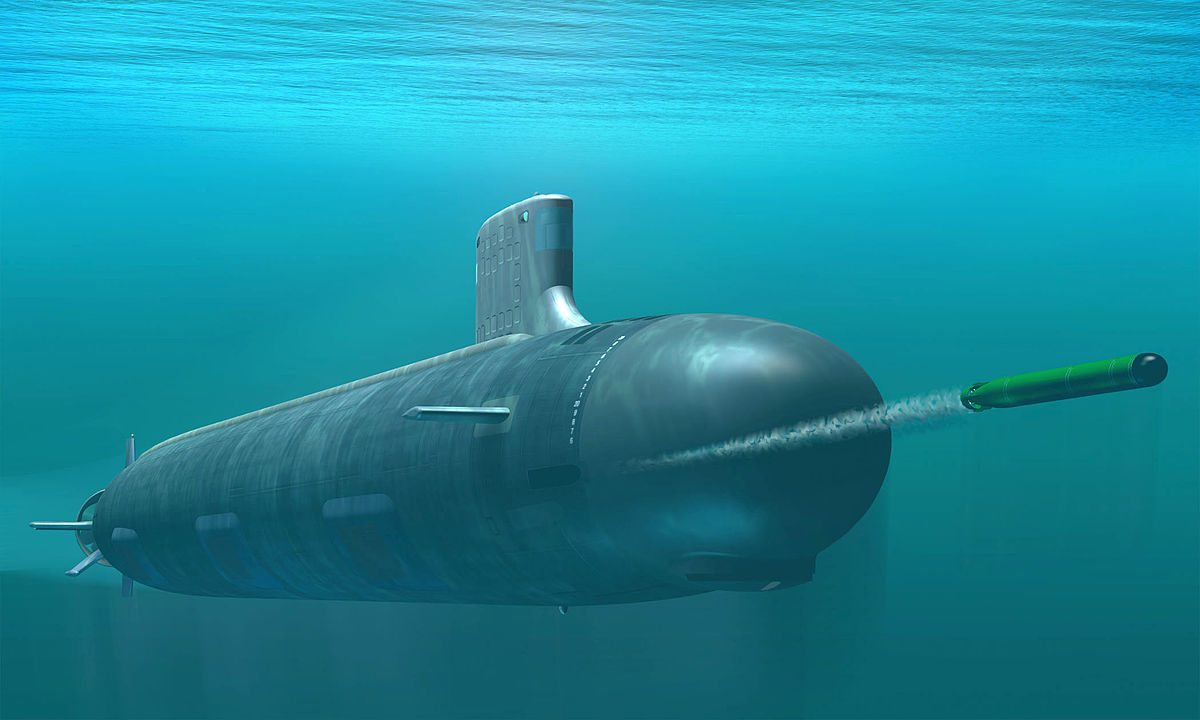

Un sous-marin est un navire capable de se déplacer dans les trois dimensions, sous la surface de l'eau ; il se distingue ainsi des autres bateaux et navires qui se déplacent dans deux dimensions et uniquement à la surface, et des bathyscaphes qui ne se déplacent que selon l'axe vertical.

On emploie également le terme de submersible, mais généralement pour qualifier les premiers sous-marins qui n'avaient en fait qu'une très faible autonomie en plongée.

La plupart des sous-marins sont des navires de combat ; l'usage civil du sous-marin concerne, pour l'essentiel, la recherche océanographique et l'exploitation pétrolière. Son emploi à des fins touristiques ou de transport commercial reste anecdotique.

L'immersion maximale[1] d'un sous-marin militaire est de quelques centaines de mètres. D'une centaine de mètres pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est passée à environ 300/400 mètres pour la plupart des sous-marins actuels. Elle atteint plusieurs milliers de mètres pour les sous-marins de recherche océanographique.

Cet article traite principalement des sous-marins habités ; les drones et autres ROV sont traités à part. Un sous-marinier est un membre de l'équipage d'un sous-marin.

Histoire

En 1620, le scientifique hollandais Cornelis Drebbel, teste avec succès un sous-marin dans la Tamise, pour une commande du roi Jacques Ier d'Angleterre. En 1641, Jean Barrié lance à Saint-Malo le XVII, sur des plans du père Mersenne. Vaisseau métallique à rames, il pouvait accueillir jusqu'à quatre personnes et était muni d'un sas en cuir afin de faciliter son but premier : la chasse aux épaves.

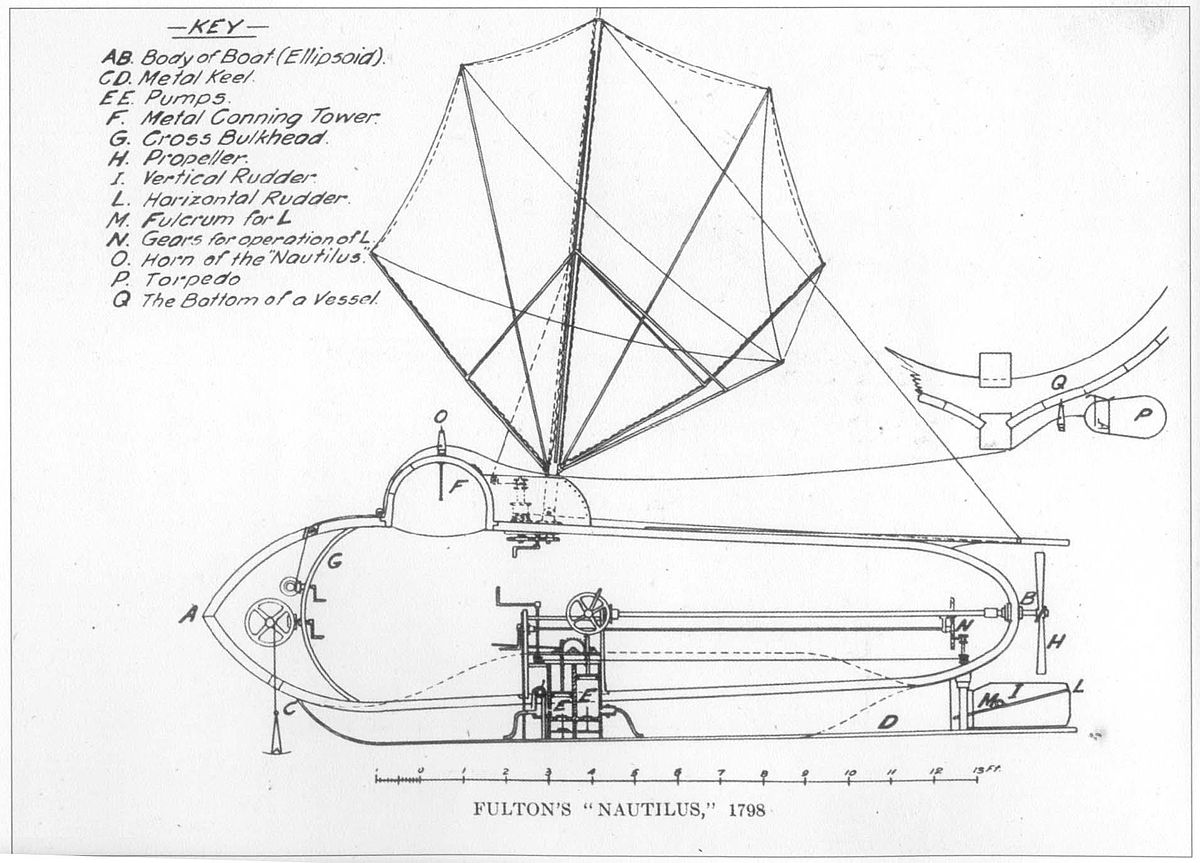

En 1775, l'Américain David Bushnell met au point sa Tortue construite entièrement en bois. Pour avancer, le pilote, seul à bord, faisait tourner une manivelle actionnant une hélice. Pour plonger, il ouvrait des ballasts. Pour remonter, il évacuait l'eau à l'aide d'une pompe. C'est en 1797 que l'ingénieur américain Robert Fulton construit le Nautilus en acier recouvert de cuivre. Long de 6,50 m, il était propulsé par une hélice actionnée à la main par les trois membres d'équipage. Il était équipé d'une charge explosive qu'il devait fixer sous les navires ennemis et déclencher à distance (difficile dans la pratique). Fulton proposa son invention à la France puis à la Grande-Bretagne qui la refusèrent tour à tour. En 1811, le Nautile sous-marin des frères Coëssin, construit en bois et propulsé par quatre rameurs, est assemblé et testé au Havre. Ses nombreux défauts font abandonner le projet.

Le 28 juin 1856, en Espagne, Narcisse Monturiol plonge dans le port de Barcelone pour effectuer les premiers essais de l'Ictíneo, engin qu'il a conçu et fabriqué. En France, le commandant Bourgois et l'ingénieur Brun mettent au point en 1863 le Plongeur, premier sous-marin propulsé par un moteur (à air comprimé). Long de 42,50 m, il déplace 420 tonnes et embarque sept membres d'équipage. Son autonomie et sa vitesse restent limitées.

Le 17 février 1864, pendant la guerre de Sécession, le CSS H.L. Hunley, un sous-marin confédéré, devient le premier sous-marin à couler un navire ennemi en l'éperonnant pour y fixer une charge explosive déclenchée par un filin à distance de sécurité, le USS Housatonic, au large de Charleston ; il disparait, ensuite, pour des raisons restées inconnues.

Le premier sous-marin réellement opérationnel est le Gymnote de 1887, construit par les Français Henri Dupuy de Lôme et Gustave Zédé. Long de 17 m, il est propulsé par un moteur de 50 chevaux, il atteint 8 nœuds en surface et 4 en plongée, manœuvré par un équipage de cinq hommes. En 1904, l'ingénieur français Maxime Laubœuf construit le Narval, un submersible équipé d'un périscope et de ballasts externes qui a la faveur de la marine de l'époque. Il est le premier sous-marin équipé d'une propulsion mixte : machine à vapeur en surface, moteur électrique en plongée.

De 1914 à 1918, les submersibles fonctionnant grâce à une propulsion Diesel-électrique peuvent être engagés en grand nombre durant la guerre. Une batterie d'accumulateurs alimente un moteur électrique de propulsion. Les batteries sont rechargées par une génératrice entrainée par un moteur diesel, utilisé en surface ; en 1944, les Allemands améliorent le schnorchel(invention hollandaise), tube d'air qui permet aux U-Boots d'utiliser leur moteur diesel à faible immersion, et d'éviter de venir en surface où ils sont très vulnérables.

A partir des années 1950, la propulsion nucléaire apparait à bord des sous-marins, à la suite de l'USS Nautilus (SSN-571) de 1954. L'énergie nucléaire, totalement indépendante de l'atmosphère, permet aux submersibles de devenir de véritables sous-marins.

Fonctionnement

Le sous-marin obéit à deux grands principes, le principe d'Archimède et le principe de Pascal qui s'appliquent à tout corps immergé.

Principe d'Archimède

" Tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de celui-ci une poussée verticale dirigée vers le haut, et de grandeur égale au poids du volume du fluide déplacé. "

Si le poids du navire est inférieur au poids en eau du volume immergé, il flotte ; inversement il coule. Le sous-marin, pour plonger, remplit entièrement d'eau des ballasts pour que son poids soit à peu près égal à la poussée d'Archimède et affine ensuite son poids aux moyens de caisses de réglage (régleurs), lors d'une opération dite de pesée. En plongée, le sous marin est dans l'eau comme un aérostat dans l'air ; on peut dire également qu'il flotte entre deux eaux. C'est pourquoi à la conception, le poids du sous-marin est étudié avec précision et définit le volume des ballasts. Le volume des régleurs permet d'obtenir l'égalité entre le poids, variable en fonction de ses approvisionnements, et la poussée, également variable en fonction de la densité de l'eau de mer [2]. Cette égalité est donc obtenue dans certaines limites de poids (celui des approvisionnements en vivres et en combustibles[3]) pouvant être embarqué et de la densité[4] de l'eau de mer, limites qui définissent le programme du sous-marin, c’est-à-dire son autonomie et les zones où il peut naviguer.

Pour se déplacer dans le plan vertical (changer d'immersion), le sous-marin utilise sa propulsion et l'effet de la vitesse des filets d'eau sur ses barres de plongée[5].

Principe de Pascal

" Sur la surface d'un corps immergé, s'exerce une pression, en bars, perpendiculaire à cette surface, dirigée vers l'intérieur et égale au nombre de dizaines de mètres d'immersion. "

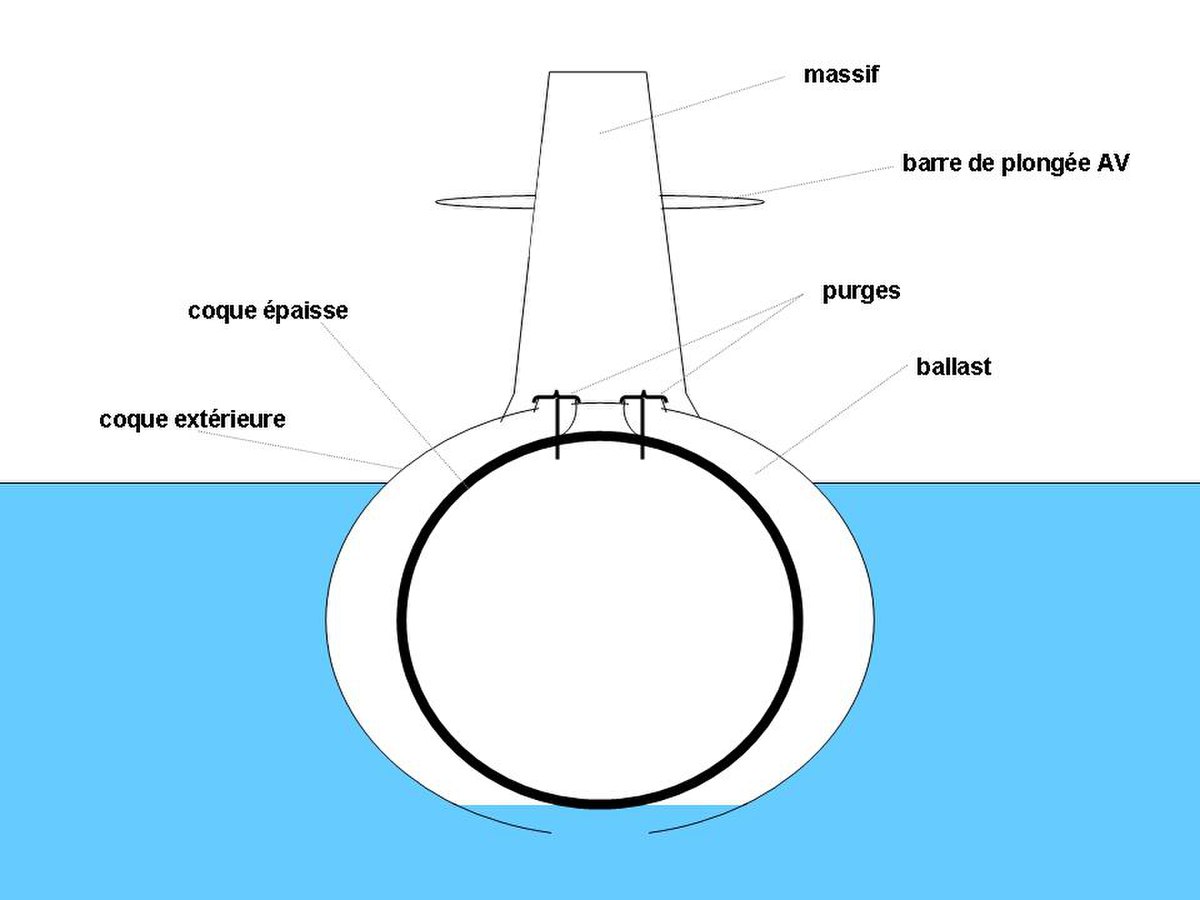

La coque du sous-marin est donc soumise à une pression croissante avec l'immersion qui tend à écraser la coque. Une coque épaisse, de forme générale cylindrique, résiste à cette pression et abrite personnel et matériel. Cette coque est construite en acier résistant et à très haute limite élastique (capacité de la coque comprimée à revenir à son état initial). Son épaisseur est fonction de l'immersion maximale prévue ; il faut approximativement augmenter l'épaisseur de 10 mm pour gagner 100 m d'immersion.

Architecture et équipements

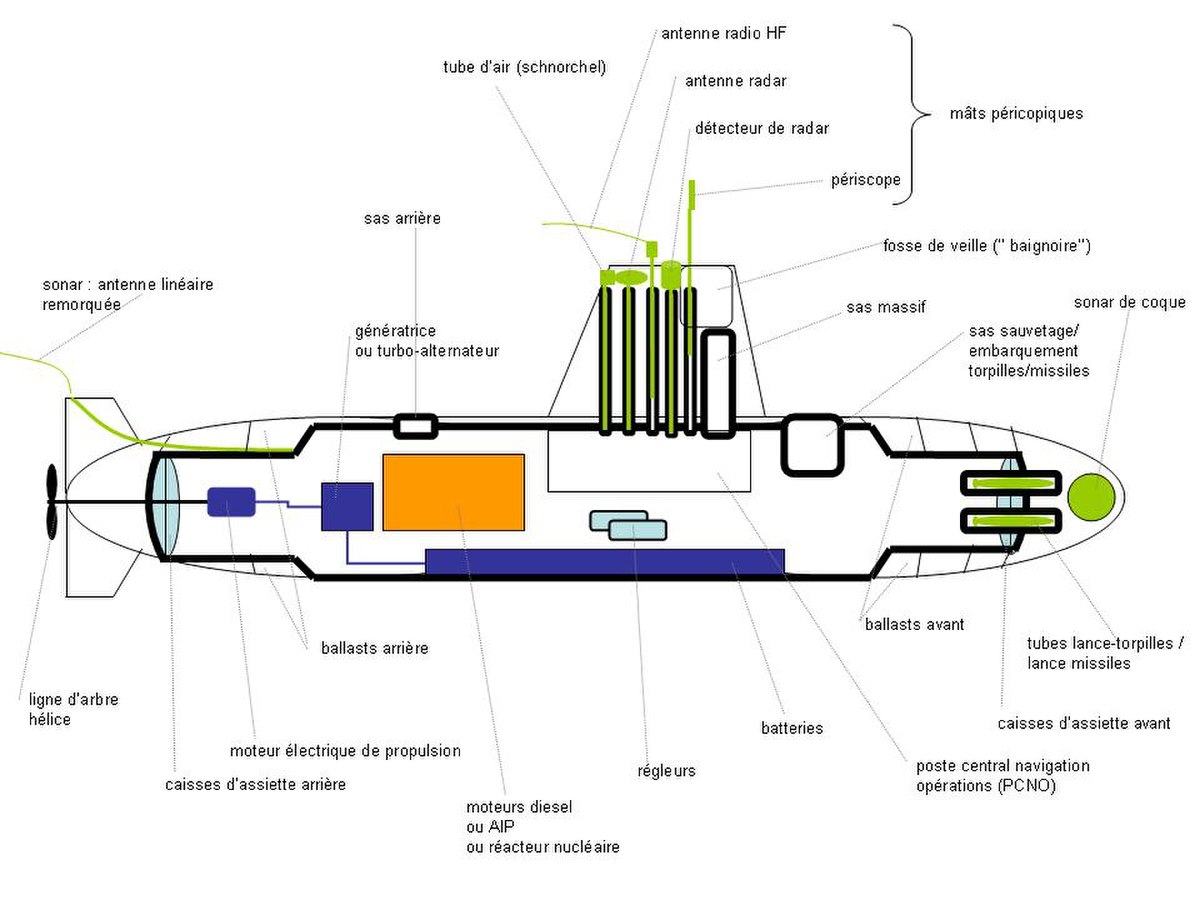

Compte tenu des considérations précédentes, les sous-marins possèdent :

- une coque intérieure, épaisse ;

- une coque extérieure mince qui assure l'hydrodynamisme (faculté physique à se déplacer rapidement dans l'eau) en intégrant ballasts, soutes extérieures, les antennes des senseurs, les panneaux et les sas d'accès à bord. La forme idéale pour les sous-marins modernes est celle de la goutte d'eau[6] ;

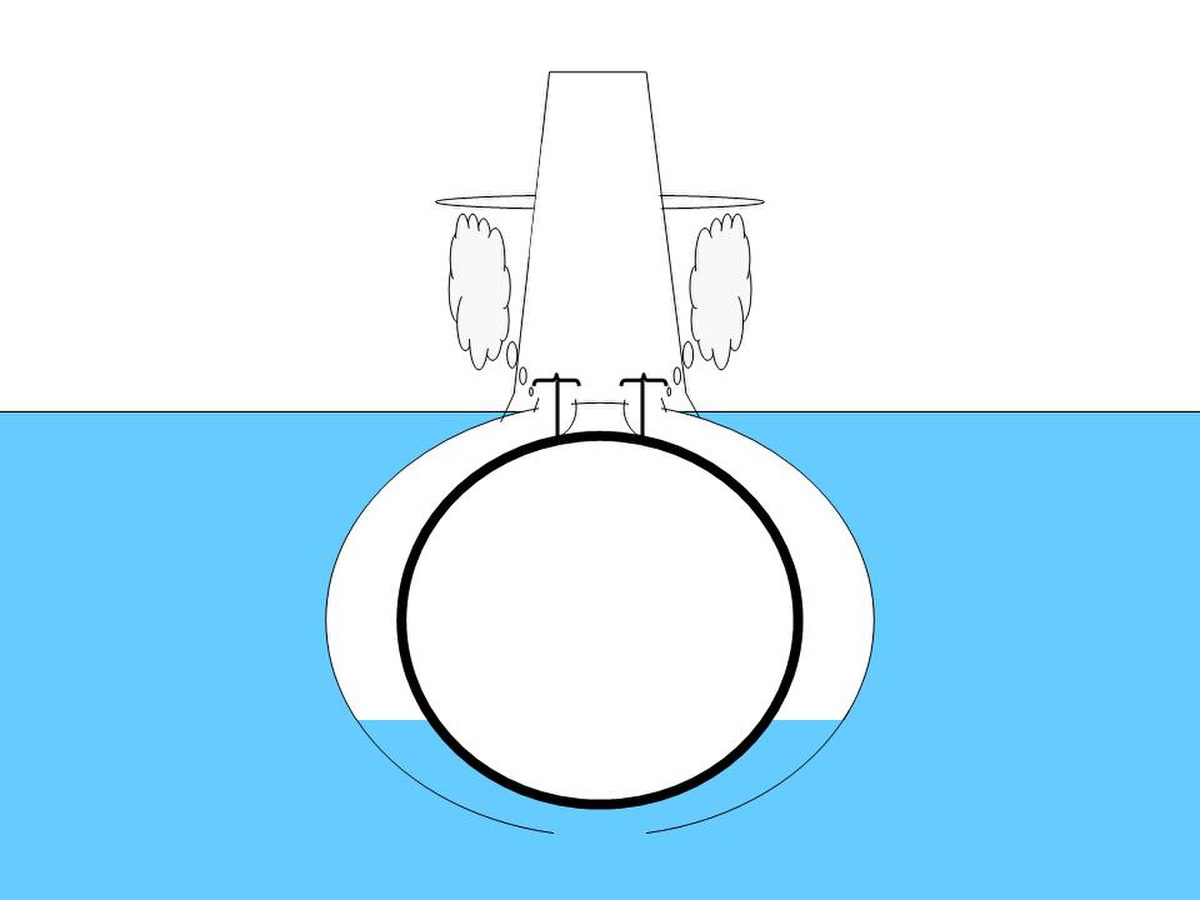

- des ballasts situés entre les deux coques et dont le remplissage ou la vidange permet la prise de plongée (ouverture des purges pour faire pénétrer l'eau dans le ballast) et le retour en surface (en chassant de l'air comprimé pour les vider). Sur les sous-marins modernes, les ballasts ne sont situés qu'à l'avant et à l'arrière ;

- des régleurs, situé au centre du sous-marin, remplis plus ou moins d'eau (admission d'eau par pression, vidange par pompe ou en secours par chasse à air) pour ajuster son poids à la poussée d'Archimède ;

- des barres de plongée pour faire varier l'immersion, généralement une paire à l'arrière et une à l'avant ou sur le massif. Sur certains sous-marins, les barres de plongée arrière sont couplées avec les safrans de la barre de direction et disposés en croix de Saint-André ;

- un lest largable de sécurité qui pourrait permettre à un sous-marin alourdi par une voie d'eau de remonter en surface ;

- une réserve d'air comprimé complétée par des compresseurs d'air pour chasser l'eau des ballasts et faire surface.

Ils disposent également :

- de caisses d'assiette, à l'avant et à l'arrière, permettant de régler leur équilibre longitudinal (répartition longitudinale des poids à bord[7]), en faisant passer de l'eau de l'avant à l'arrière et réciproquement ;

- d'un massif, partie intégrante de la coque extérieure et abritant l'ensemble des mâts périscopiques hissables (périscopes, antennes diverses et tube d'air) et permettant d'assurer la veille et la navigation en surface[8] ;

- d'une propulsion par moteurs électriques, dans la plupart des cas, sauf pour certains sous-marins nucléaires qui utilisent directement des turbines à vapeur comme moteurs de propulsion (ces derniers peuvent également posséder des moteurs électriques de secours) ;

- d'une hélice, possédant généralement de nombreuses pales de grande taille[9];

- une source d'énergie :

- soit des accumulateurs électriques rechargés par des génératrices couplées à des moteurs diesels ou à des dispositifs anaérobies dans le cas des sous-marins classiques ;

- soit, pour les sous-marins nucléaires, un réacteur nucléaire alimentant en vapeur des turbos-alternateurs (et éventuellement des turbines de propulsion). Tous les sous-marins nucléaires possédent en outre une source d'énergie secondaire composée de l'ensemble moteur diesel, génératrice et accumulateurs ;

- des systèmes de régénération de l'atmosphère intérieure :

- pour les sous-marins classiques, dont l'atmosphère est régénérée à chaque marche au schnorchel, il s'agit de systèmes de secours : chandelles chimiques à oxygène et chaux sodée absorbant le gaz carbonique ;

- usine à oxygène par électrolyse de l'eau de mer et absorbeur de gaz carbonique à bord des sous-marins nucléaires ;

- d'un ou plusieurs sas d'évacuation, pour le sauvetage de l'équipage et éventuellement utilisés pour larguer des plongeurs.

Les sous-marins militaires disposent en outre :

- d'un dispositif permettant le fonctionnement des moteurs diesel à l'immersion périscopique, tube d'air (schnorchel) et échappement dans l'eau ;

- d'un système de veille et de détection, principalement acoustique, composé de sonars passifs et actifs, seuls senseurs pouvant être utilisés en plongée. À l'immersion périscopique, le sous-marin peut utiliser par l'intermédiaire de mâts hissables de moyens de détection, électromagnétique actif (radar) ou passif (détecteurs de radars), optronique (périscopes de veille et d'attaque auxquels sont associés des dispositifs vidéo, de vision infra-rouge et d'amplification de lumière);

- d'un système de navigation, comprenant classiquement compas gyroscopique, loch et sondeur, généralement centrale à inertie et récepteur GPS sur une antenne périscopique et parfois d'un périscope de visée astrale (permettant de faire un point astronomique à l'immersion périscopique) ;

- d'un système d'armes permettant de lancer en plongée des torpilles, des mines, des missiles anti-navires, des missiles de croisière, et pour les SNLE des missiles balistiques. Certains sous-marins ont été équipés de missiles anti-aériens (principalement contre hélicoptères). Ils disposent par ailleurs de systèmes de lancement de leurres sonar et anti-torpilles.

- d'un système de combat (un calculateur central) qui assure l'intégration des trois systèmes précédents et permet d'effectuer les calculs nécessaires à la détermination de la cinématique des détections, présenter la situation tactique et calculer les éléments de tir ;

- de moyens de communication acoustique (téléphone sous-marin) et radio : récepteurs HF, U/VHF, et de communications par satellites avec des antennes sur des mâts périscopiques, récepteurs à très basse fréquence avec antenne filaire remorquée ou sur un cadre dans le massif (les ondes VLF peuvent en effet être reçues à quelques mètres d'immersion) et, pour certains sous-marins, antenne U/VHF remorquée ;

Types et utilisations

Les sous-marins sont généralement classés, d'une part selon leur utilisation (civile ou militaire), d'autre part selon leur mode de génération d'énergie et de propulsion (nucléaire ou conventionnelle), qui conditionne en grande partie leur conception.

Sous-marins civils

Les utilisations non militaires des sous-marins restent très rares. Quatre utilisations civiles peuvent être trouvées : le transport maritime, la recherche océanographique, le sauvetage et l'utilisation comme " navire de services ".

Seuls deux cargos sous-marins ont été conçus à ce jour, le Deutschland et le Bremen, par l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, avec une capacité de 47 tonnes chacun. D'autres sous-marins ont été utilisés pour transporter des cargaisons, notamment les " vaches à lait " (sous-marins de ravitaillement) pendant la Seconde Guerre mondiale ou ceux employés par l'Union soviétique pour franchir le siège de Sébastopol en Crimée. Si d'autres projets ont existé, aucun n'a vu la jour, faute d'être suffisamment compétitif avec les navires cargo de surface : l'avantage théorique d'un cargo sous-marin est de pouvoir passer sous la calotte glaciaire.

Les sous-marins de recherche océanographique sont les successeurs des bathyscaphes utilisés pour explorer les grandes profondeurs. Leurs missions typiques incluent l'observation, la collecte d'échantillons et les mesures, mais ils peuvent aussi être affrétés pour des missions différentes comme l'intervention sur les épaves (identification de vieilles épaves comme pour le Titanic, inspection pour la lutte anti-pollution ou en cas de litiges comme avec le pétrolier Prestige) ou l'assistance à d'autres sous-marins en difficulté ; les sous-marins de sauvetages restent cependant l'apanage des forces militaires. Depuis les années 1950, environ une soixantaine de sous-marins de recherche a été construite, principalement aux États-Unis pour la recherche et le sauvetage militaire. En France, l'Ifremer utilise le Nautile et le Cyana ; l'Académie des sciences de Russie utilise le Mir.

L'industrie pétrolière et gazière utilise maintenant de petits sous-marins habités, en plus des drones et des ROV, en tant que navires de services sur les champs d'exploitation. Leurs tâches incluent l'observation et la collecte de mesures, le sauvetage sur place, l'aide à la pose de câbles et de tuyaux, le déploiement de plongeurs, et l'inspection des infrastructures sous-marines. S'il n'existe pour l'instant qu'une petite flotte de ces sous-marins, en opération surtout dans la mer du Nord, de nouvelles unités davantage spécialisées sont en construction.

Sous-marins militaires

Les sous-marins militaires peuvent assurer une grande variété de missions, à l'opposé des premiers submersibles qui, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, n'étaient utilisés que pour couler les navires ennemis (et d'abord les navires de commerce) et éventuellement interdire l'accès ou la sortie d'un port. Les missions des sous-marins militaires modernes incluent la lutte anti-navires de surface, la lutte anti-sous-marine, la pose de mines, l'infiltration de forces spéciales, l'attaque de cibles à terre, l'escorte des groupes de combat et notamment des groupes aéronavals, la collecte de renseignements, la dissuasion nucléaire et les opérations de recherche et de sauvetage.

Les sous-marins militaires se répartissent actuellement dans les types suivants :

- Les sous-marins d'attaque, à propulsion nucléaire (SNA en français, SSN pour l'OTAN) ou classique (SSK pour l'OTAN - K pour Killer). Leur mission est la destruction des forces de surface ou sous-marines ennemies par torpilles ou missiles anti-navires. Ils peuvent également être dotés de missiles de croisière pour la frappe d'objectifs terrestres. Ils sont les plus polyvalents et assurent la plupart des missions énoncées ci-dessus.

- Les sous-marins lanceurs d'engins balistiques (SNLE en français, SSBN pour l'OTAN), aujourd'hui tous à propulsion nucléaire. Leur mission est la dissuasion nucléaire et ils peuvent lancer, en plongée, des missiles balistiques à charge nucléaire ; ils sont les plus imposants sous-marins en activité, et souvent aussi les plus silencieux.

- Les sous-marins lanceurs de missiles de croisière (SSGN pour l'OTAN) ; équipés de missiles anti-navires et/ou de missiles de croisière, il peut s'agir de SNLE transformés (comme quelques-uns des classe Ohio américaine) ou de sous-marins conçus spécifiquement dans ce but (classe Oscar russe). Certaines marines ne les distinguent pas des SNA.

- Les sous-marins de sauvetage (DSRV pour l'OTAN) sont conçus pour recueillir l'équipage d'un sous-marin en perdition qui serait posé sur le fond.

Les sous-marins militaires sont généralement répartis en classes, séries de sous-marins aux caractéristiques identiques ou très proches.

|

Sous-marin russe lanceur de missiles de croisière, de classe Oscar, en 1986. |

Production d'énergie et propulsion

On distingue également les sous-marins selon leur système énergétique, avec d'une part les sous-marins à propulsion nucléaire, et d'autre part les sous-marins dits " classsiques " ou " conventionnels ".

Les sous-marins nucléaires disposent d'un réacteur nucléaire dont la chaleur produite est utilisée pour générer de la vapeur d'eau actionnant :

- des turbines couplées aux hélices de propulsion (propulsion à vapeur);

- des turbines couplées à des alternateurs alimentant en énergie électrique tout le bâtiment, et éventuellement des moteurs électriques de propulsion (propulsion électrique).

La "propulsion nucléaire"[10] a fait son apparition dans les années 1950 avec le USS Nautilus ; elle a depuis été massivement adoptée sur les sous-marins des grandes forces navales, à savoir les États-Unis, la Russie, la France et le Royaume-Uni ; la Chine possède aussi quelques sous-marins nucléaires et l'Inde prévoit de s'en doter. L'utilisation de l'énergie nucléaire permet de rester plusieurs mois en immersion ; l'autonomie n'est limitée que par les vivres et le moral de l'équipage.

Les sous-marins classiques ont une propulsion électrique, dont l'énergie est fournie par des batteries rechargées par des moteurs Diesel en surface ou à l'immersion périscopique au schnorchel, dispositif assurant l'alimentation en air du moteur au moyen d'un tube hissable et l'évacuation à faible immersion des gaz d'échappement : l'autonomie en plongée (sans marche au schnorchel) est très limitée et fonction de la vitesse (quelques heures à grande vitesse à quelques jours à vitesse très lente).

Certains pays ( Suède, Allemagne et France notamment)ont conduit des recherches pour développer des sous-marins anaérobies, c'est-à-dire dont le moteur peut se passer d'oxygène. Ils peuvent utiliser une pile à combustible comme pour les récents Type 212 allemands, ou des turbines à vapeurs fonctionnant à l'éthanol comme sur la classe Scorpène française.

Sous-marins de fiction

- Le plus célèbre reste le Nautilus du capitaine Nemo, héros de Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne.

- Le sous-marin en forme de squale, inventé par le Professeur Tournesol, apparaît dans la bande dessinée Le Trésor de Rackham le Rouge d'Hergé.

- Dans les techno-thrillers, le maître reste Tom Clancy qui a en particulier créé le sous-marin Octobre Rouge dans le roman À la poursuite d'Octobre Rouge, dérivé de la classe Typhoon et doté d'une propulsion quasi-indétectable par hélices sous une conduite d'eau qui parcourt toute la longueur du sous-marin. Mais il s'agit plutôt d'une exception, les autres sous-marins mis en scène comme l'USS Dallas (SSN-700) (dans les romans appartenants à la " Ryanverse ") ou l' USS Cheyenne (SSN-773) dans Code SSN, sont, eux, authentiques.

- Un autre auteur de techno-thrillers, Patrick Robinson, créé toujours ses fictions dans le monde des sous-marins. Plusieurs d'entre eux sont fictifs : l’USS Shark dans " Mutinerie sur le Shark " ou le Xia III chinois dans " USS Seawolf ".

- Un best-seller, Das Boot, a été écrit par Lothar-Günther Buchheim dans les années 1970, et adapté au cinèma (avec le même titre, et le même succès) en 1981. Inspiré de faits réels, ce roman raconte la vie d'un équipage de U-boot allemand lors d'une mission, pendant la 2de guerre mondiale.

- Michael DiMercurio, un ancien sous-marinier, a écrit de nombreux romans dont l'histoire se passe dans les submersibles et (pour ses dernières œuvres) dans le futur. Il a ainsi créé les Destiny II et Destiny III (entièrement automatisés) japonais, le Kaliningrad russe ou encore le USS Devilfish (classe Piranha puis un autre: le SSNX). Mais il emploie également des sous-marins existants, comme les Los Angeles, les Seawolf ou les Virginia.