Sterne arctique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La Sterne arctique et l'homme

Statut et préservation

En certains endroits, les Sternes arctiques sont considérées comme menacées ou de statut préoccupant. L’espèce a connu un déclin en Nouvelle-Angleterre à la fin du XIXe siècle, à cause de la chasse réalisée pour fournir le commerce des chapeaux en plumes. Cette espèce est toujours chassée dans l’Ouest du Groenland, où les populations ont connu un déclin important depuis 1950.

Au sud de son aire de répartition, la Sterne arctique diminue en nombre. Cela semble être dû à des pénuries de nourriture ou à la pression de prédation et de compétition pour les sites de nidification due aux goélands. Cependant, la majeure partie de son aire de répartition est éloignée de l'influence humaine et il n’y a pas de diminution apparente globale de l’espèce.

Depuis 1988, Birdlife International et l'IUCN considèrent cette espèce comme étant de préoccupation mineure, puisque la population mondiale est évaluée entre 800 000 et 2 700 000 couples reproducteurs, dont 493 000 à 1 800 000 pour l'Atlantique Nord. A contrario, l'Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie s’applique aux Sternes arctiques, de même que la Convention concernant les oiseaux migrateurs. Cet oiseau est aussi placé en annexe I de la Directive oiseaux et en annexe II de la Convention de Berne.

Utilisation de l'espèce par l'homme

Il semble que la chasse des œufs, à des fins alimentaires, et des adultes pour servir d'appât à poissons ou à crustacés soit assez ancienne. Elle continue de nos jours dans certaines régions du monde, comme par exemple dans l'Ouest du Groenland.

À la fin du XIXe siècle, la chasse à la Sterne arctique s'est intensifiée de façon très importante pour fournir l'industrie de la chapellerie en plumes de sterne. Cette chasse s'est poursuivie jusqu'au début du XXe siècle, période à partir de laquelle les plumes ont commencé à être passées de mode en chapellerie.

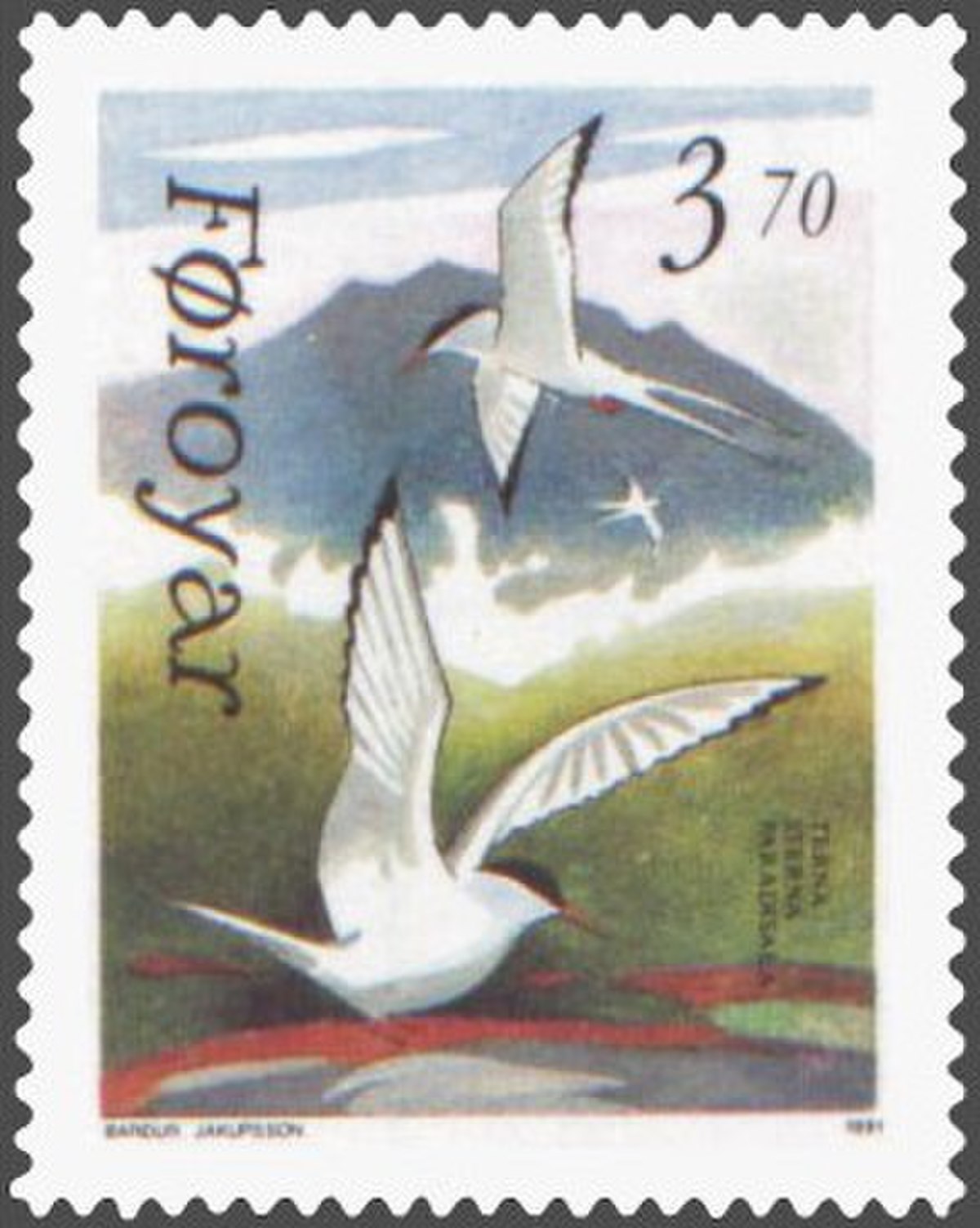

Philatélie

La Sterne arctique apparaît sur les timbres de plusieurs pays : Canada (2001), Cuba (2004), Danemark (1999), Finlande (2002), Gambie (1997), Grande-Bretagne (2001), Guinée (2007), Islande (1972), Niger (1985), Ouganda (1999), Pays-Bas (1999), Portugal (2008), Suède (1971) et Tanzanie (1998 et 1999) et territoires (Terres australes et antarctiques françaises (1993), Saint-Pierre-et-Miquelon (1995 et 2008), Saint-Vincent-et-les Grenadines (1998), île de Man (1983), îles Féroé (1991), Aurigny (2003) et Åland (2000).

Systématique

La Sterne arctique a été décrite pour la première fois en 1763 par Erik Pontoppidan, théologien et zoologiste danois.

Il n’y a pas de sous-espèces reconnues. Les plus proches parents de la Sterne arctique sont des espèces du pôle Sud, la Sterne hirundinacée (Sterna hirundinacea), la Sterne de Kerguelen (Sterna virgata) et la Sterne couronnée (Sterna vittata). Sur les aires d’hivernage, la Sterne arctique se différencie de ces espèces par le fait qu’elle est en plumage d’hiver pendant l’été austral. De plus, les espèces du pôle Sud n’ont pas l'extrémité des rémiges sombre.