Théorie du neurone - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La théorie du neurone désigne la notion devenue fondamentale que les neurones sont les unités structurelles et fonctionnelles de base du système nerveux. Cette théorie fut d'abord formulée par Santiago Ramón y Cajal avant d'être complétée, à la fin du XIXe siècle, par Heinrich Wilhelm Waldeyer . C'est ce dernier qui proposa le mot « neurone » pour désigner les cellules nerveuses.

Elle stipule que les neurones sont des entités fonctionnelles autonomes (et non fusionnées en un maillage) et des unités métaboliques distinctes comportant un corps cellulaire (soma), un axone et des dendrites. La « Loi de polarisation dynamique » décrit en outre la transmission des signaux dans les neurones comme unidirectionnelle, des dendrites vers les axones.

Historique

Avant que la théorie du neurone ne fut reconnue, il était généralement admis que le système nerveux était constitué d'un maillage fusionné ne comportant pas de cellules isolées.

Selon cette théorie dite « réticulaire », les corps cellulaires des neurones avaient pour fonction principale de fournir la nourriture au système. En effet, bien que la théorie cellulaire eut été formulée depuis les années 1830, la plupart des scientifiques ne pensaient pas qu'elle pouvait s'appliquer aux tissus nerveux.

La réticence manifestée d'abord pour valider la doctrine du neurone était due en partie à l'insuffisance de l'instrumentation, les microscopes de l'époque n'étant pas assez puissants pour révéler clairement les limites des cellules nerveuses. Avec les techniques de coloration cellulaire alors utilisées, un fragment de tissu nerveux apparaissait sous le microscope comme une toile complexe dans laquelle les cellules étaient difficiles à individualiser. Les neurones ont un grand nombre de prolongements, et une cellule peut à elle seule comporter des ramifications parfois longues et complexes. Il peut de ce fait être difficile d'identifier une cellule isolée si celle-ci est associée étroitement à de nombreuses autres cellules.

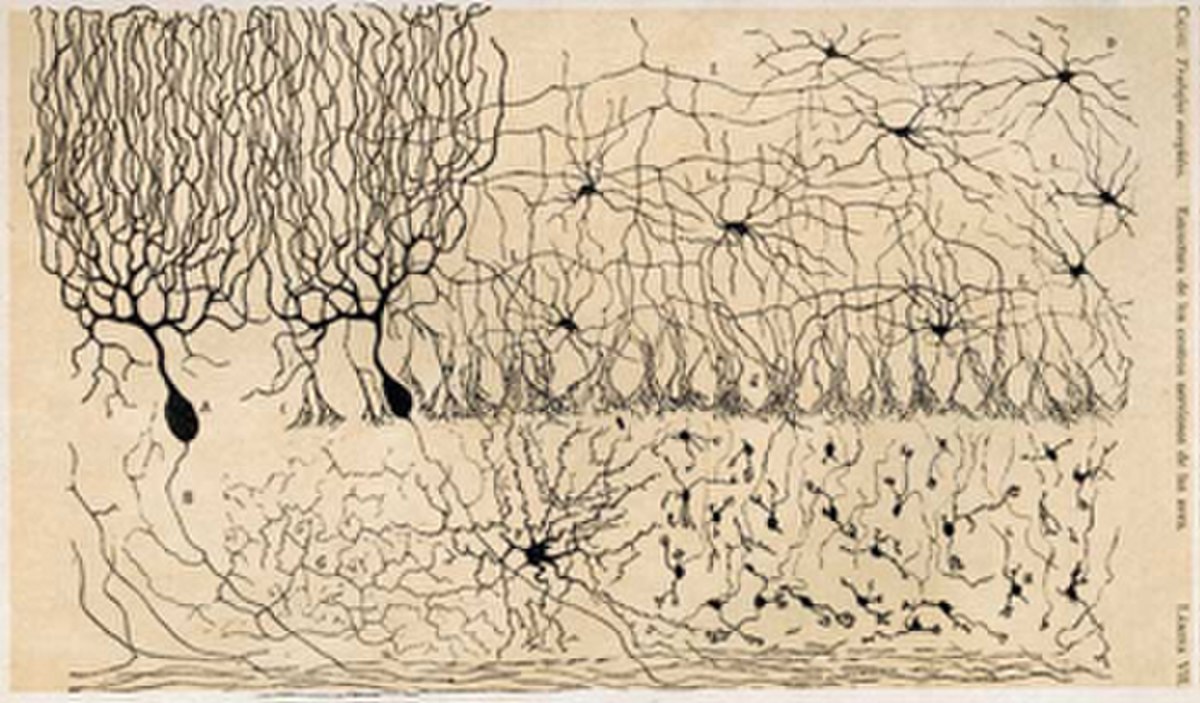

C'est ansi qu'un progrès décisif intervint à la fin des années 1880, quand Ramón y Cajal utilisa pour visualiser les neurones la coloration argentique mise au point par Camillo Golgi. Cette technique, qui utilise une solution d'argent, ne colore qu'une cellule parmi environ une centaine, ce qui permet de l'isoler visuellement. De plus, la coloration marque uniformément à la fois le corps cellulaire et l'ensemble de ses prolongements. Il put être ainsi prouvé que chaque cellule nerveuse est une entité séparée au lieu d'appartenir à un ensemble fusionné. Toutefois, la coloration était inefficace sur les fibres entourées de myéline et Ramón y Cajal dut la modifier et ne l'utiliser que sur des échantillons de cerveaux jeunes, moins myélinisés. Moyennant quoi il put observer distinctement les neurones et leurs prolongements et en produisit des dessins de grande qualité tels que celui figurant ci-contre.

Golgi et Cajal se virent tous deux récompensés, l'un pour sa technique de coloration et l'autre pour la découverte qu'elle lui permit de faire par le Prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1906. Golgi ne se prononçait pas avec certitude sur le fait que les neurones fussent ou non fusionnés, et dans son discours de réception du prix, il défendit la théorie réticulaire. Lorsque vint le tour de Ramón y Cajal de prononcer son propre discours, il contredit la position de Golgi et exposa sa théorie du neurone qui fut dès lors admise.

Un article rédigé en 1891 par Wilhelm von Waldeyer, un partisan de Cajal, acheva de discréditer la théorie réticulaire et précisa la « Doctrine du Neurone ».