Transit de Vénus - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Observations modernes

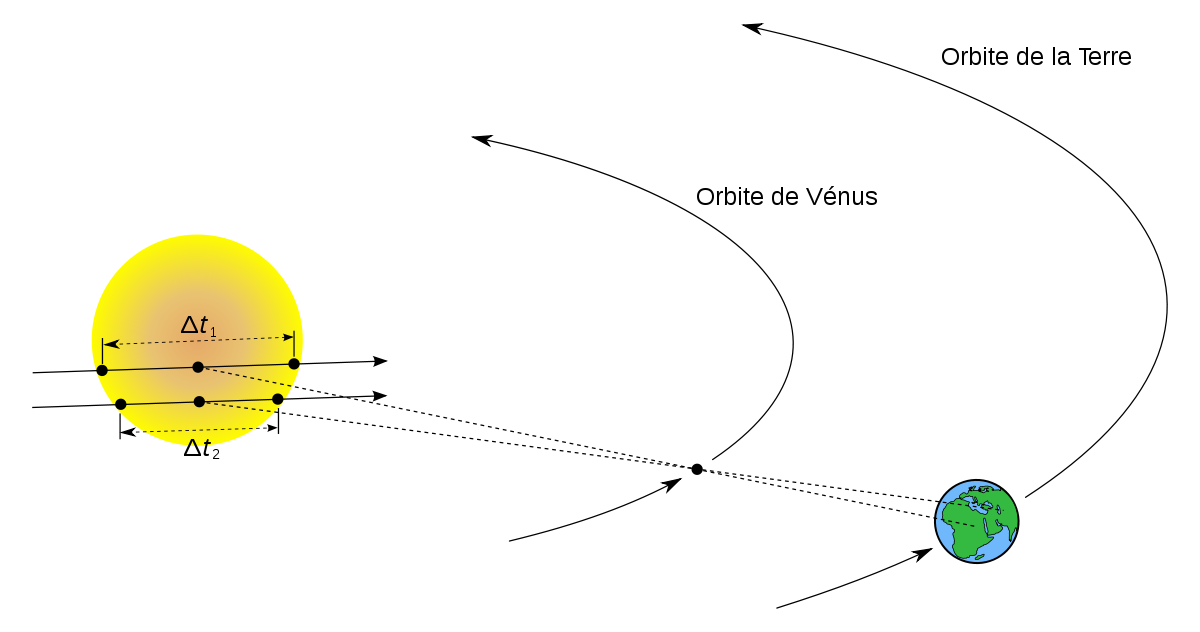

Au delà de sa rareté, l'intérêt de l'observation d'un transit de Vénus est qu'il permet de calculer la taille du système solaire en employant la méthode des parallaxes. La technique consiste à mesurer la légère différence de l'heure de début (ou de fin) du transit observé depuis des points très éloignés de la surface terrestre. L'écart entre les lieux d'observation permet de calculer la distance Soleil-Vénus par triangulation.

Bien qu'au XVIIe siècle les astronomes sussent calculer les distances relatives de chaque planète par rapport au Soleil en termes de distance Terre-Soleil (c'est-à-dire en unité astronomique), cette unité de base n'avait jamais été précisément mesurée.

Johannes Kepler fut le premier à prédire un transit de Vénus pour 1631, mais il ne fut pas observé car la prédiction de Kepler n'était pas assez précise pour déterminer que le transit ne serait pas visible depuis la plupart de l'Europe.

La première observation d'un transit de Vénus fut faite par Jeremiah Horrocks depuis son domicile de Much Hoole près de Preston en Angleterre, le 4 décembre 1639 (le 24 novembre selon le calendrier julien alors en vigueur dans ce pays). Son ami William Crabtree observa le transit depuis Salford près de Manchester. Kepler avait prédit les transits de 1631 et 1761 et un frôlement en 1639. Horrocks corrigea les paramètres orbitaux de Vénus établis par Kepler et remarqua que les transits de Vénus auraient lieu par paire séparée de 8 ans et put ainsi prédire celui de 1639. Bien qu'il ne fut pas certain de l'heure exacte, il calcula que le transit commencerait approximativement à 15h. Horrocks focalisa l'image du Soleil sur un morceau de carton à l'aide d'un simple télescope pour l'observer en toute sécurité. Après avoir attendu toute la journée, il eut la chance de voir le transit alors que les nuages qui masquaient le Soleil se dégagèrent à 15h15, juste une heure avant le coucher de Soleil. Ses mesures lui permirent de faire des estimations soutenables aussi bien sur la taille de Vénus que sur la distance Terre-Soleil. Son estimation de la distance Terre-Soleil fut de 95,6 millions de kilomètres (soit 0,639 ua) — à peu près les deux tiers de la distance réelle, mais la mesure la plus précise de l'époque. Cependant, les observations de Horrocks ne furent publiées qu'en 1661, bien après sa mort.

En s'appuyant sur l'observation du transit de Vénus de 1761 depuis l'observatoire de Saint-Pétersbourg, Mikhaïl Lomonossov prédit l'existence d'une atmosphère sur cette planète. Lomonossov détecta la réfraction des rayons solaires et en déduisit que seule la présence d'une atmosphère pouvait expliquer l'apparition d'un anneau de lumière autour de la partie de Vénus qui n'était pas encore en contact avec le disque solaire au début du transit.

La paire de transits de 1761 et 1769 fut utilisée pour calculer précisément la valeur de l'unité astronomique par la méthode des parallaxes décrite par James Gregory dans Optica Promota en 1663. Suivant la proposition faite par Edmond Halley (alors décédé depuis près de vingt ans), de nombreuses expéditions furent organisées vers divers endroits du monde pour observer ces transits ; préfigurant les futures collaborations scientifiques internationales. Afin d'observer le premier transit, des scientifiques et explorateurs britanniques, autrichiens et français partirent vers des destinations telles que la Sibérie, la Norvège, Terre-Neuve et Madagascar. La plupart réussirent à observer au moins une partie du transit, mais le meilleur résultat fut obtenu par Jeremiah Dixon et Charles Mason au Cap de Bonne-Espérance. Pour le transit de 1769, les scientifiques allèrent dans la baie d'Hudson, en Basse-Californie (alors gouvernée par l'Espagne) et en Norvège en plus du premier voyage du capitaine Cook destiné à mener cette observation depuis Tahiti. L'astronome tchèque Christian Mayer fut invité par Catherine II de Russie pour observer le transit depuis Saint-Pétersbourg, mais ses observations furent surtout gênées par les nuages. L'infortuné Guillaume Le Gentil passa huit ans à voyager pour tenter d'observer les deux transits ; son échec lui fit perdre femme et possessions et il fut même déclaré mort (son histoire devint la trame de la pièce Le Transit de Vénus de Maureen Hunter).

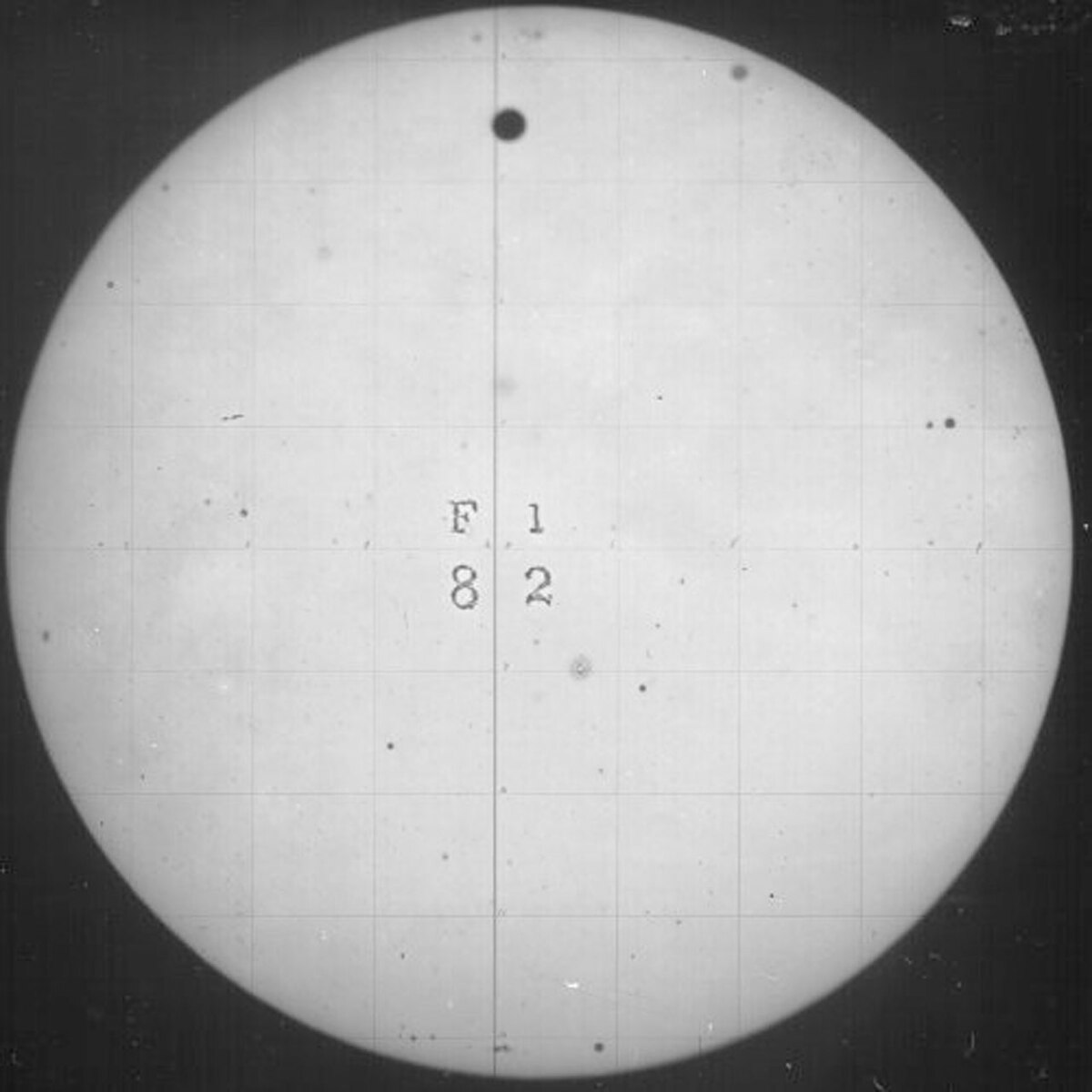

Malheureusement, il fut impossible de dater précisément le début ou la fin du transit à cause du « phénomène de la goutte noire ». Cet effet fut longtemps attribué à l'épaisse couche atmosphérique de Vénus, et était alors considéré comme la première preuve de l'existence de cette atmosphère. Cependant, les études récentes ont démontré que cet effet était une déformation de l'image causée par les turbulences atmosphériques terrestres ou les imperfections des appareils optiques.

En 1771, en recoupant les données des transits de 1761 et 1769, l'astronome français Jérôme Lalande établit la valeur de l'unité astronomique à 153 millions de kilomètres (±1 million). La précision fut moins bonne qu'escomptée à cause du phénomène de la goutte noire, mais constituait une amélioration considérable par rapport aux calculs de Horrocks. L'observation des transits de 1874 et 1882 permit d'affiner ce résultat. L'astronome américain Simon Newcomb recoupa les données des quatre derniers transits et en déduisit une valeur de 149,9±0,31 Gm. Les techniques modernes utilisant des sondes spatiales et la télémétrie radar ont permis de calculer la valeur de l'unité astronomique avec une précision de 30 m et rendent obsolète la méthode des parallaxes dans ce cadre.

Le transit de 2004 suscita néanmoins l'intérêt des scientifiques qui mesurèrent les caractéristiques de la diminution de luminosité du Soleil occulté par Vénus, afin d'améliorer les techniques qu'ils comptent mettre en œuvre dans la recherche d'exoplanètes. Les méthodes de détection originelles se concentrent sur les exoplanètes très massives (plus semblables à Jupiter qu'à la Terre), dont la gravité est suffisante pour faire osciller son étoile de façon mesurable au niveau de son mouvement propre, de sa vitesse radiale ou de l'effet Doppler-Fizeau. Mesurer la baisse d'intensité lumineuse au cours d'un transit est potentiellement plus sensible et permettrait de détecter des planètes plus petites. Cependant, ces mesures requièrent une précision extrême, par exemple, le transit de Vénus provoque une diminution d'intensité du rayonnement solaire que d'à peine 0,001 magnitude, et l'effet du transit des petites exoplanètes devrait être aussi faible.