Volcanisme sur Mars - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Origine et chronologie du volcanisme martien

La discontinuité entre Phyllosien et Theiikien, qui coïnciderait plus ou moins avec les débuts de l'hypothétique « grand bombardement tardif » (LHB en anglais), matérialiserait l'époque d'activité volcanique maximum, qui se prolongerait au Theiikien et au Sidérikien — et donc à l'Hespérien et à l'Amazonien — en disparaissant progressivement au fur et à mesure que la planète aurait perdu l'essentiel de son activité interne. Une corrélation entre le volcanisme de l'Hespérien et les impacts cosmiques du Noachien n'est d'ailleurs pas à exclure. Ce volcanisme aurait atteint son maximum à la suite des impacts cosmiques massifs à la fin de l'éon précédent, et chacune des cinq régions volcaniques de la planète jouxte directement un bassin d'impact :

- le renflement de Tharsis, plus grande formation volcanique martienne, en bordure de l'hypothétique bassin boréal, plus grand bassin d'impact de la planète (et du système solaire), le bouclier d'Alba Mons étant, de surcroît, situé exactement aux antipodes d'Hellas Planitia

- la région d'Elysium Mons, en bordure d'Utopia Planitia et voisine des antipodes d'Argyre Planitia

- Malea Planum, en bordure sud-ouest d'Hellas Planitia, et Hesperia Planum en bordure nord-est, cette dernière région étant également voisine des antipodes de Chryse Planitia

- Syrtis Major Planum, en bordure d'Isidis Planitia.

La superficie et la masse de la planète Mars étant respectivement 3,5 et 10 fois moindres que celles de la Terre, cette planète s'est refroidie plus rapidement que la nôtre et son activité interne s'est donc réduite également plus vite : alors que le volcanisme et, plus généralement, la tectonique (orogenèse, séismes, tectonique des plaques, etc.) sont encore très actifs sur Terre, ils ne semblent plus être notables sur Mars, où aucune tectonique des plaques, même passée, n'a jamais pu être mise en évidence.

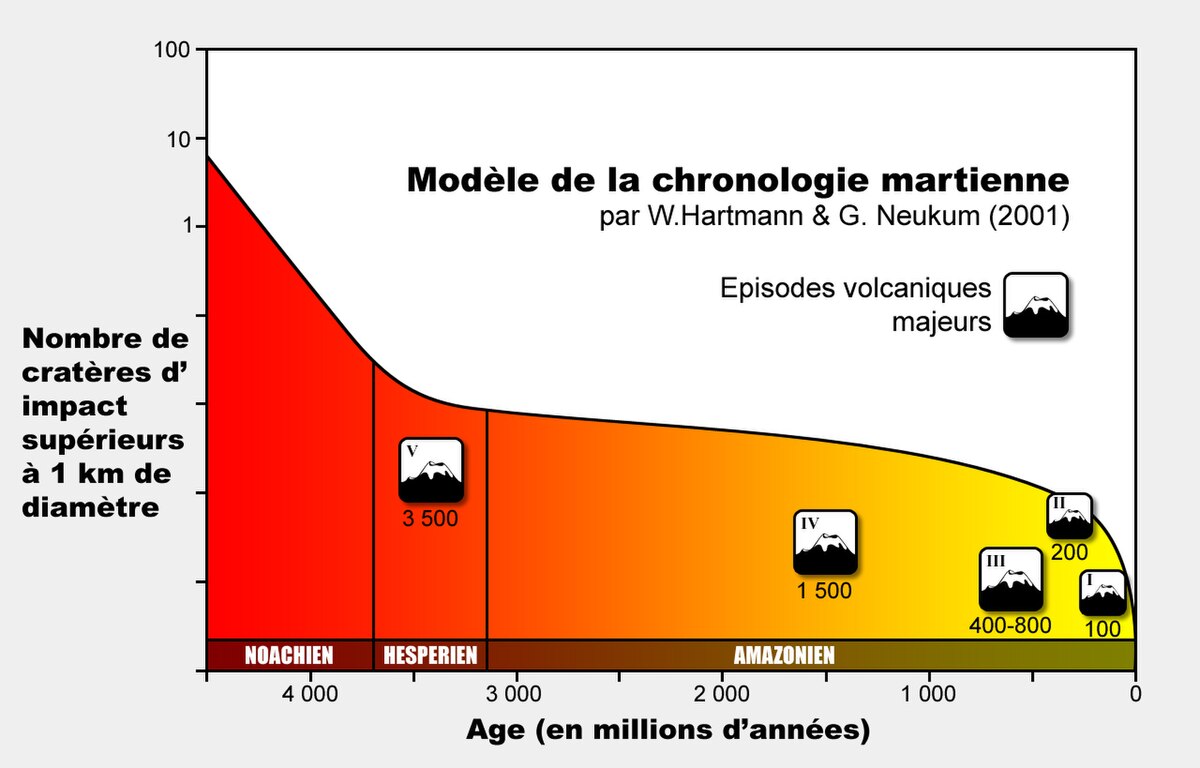

Le volcanisme martien paraît également avoir cessé d'être actif, bien que l'âge semble-t-il très récent de certaines coulées de lave suggère, pour certains volcans, une activité actuellement certes très réduite, mais peut-être pas rigoureusement nulle, d'autant que Mars, contrairement à la Lune, n'a pas fini de se refroidir, et que son intérieur, loin d'être entièrement figé, contient en réalité un noyau peut-être entièrement liquide. D'une manière générale, l'analyse des données recueillies par Mars Express a conduit une équipe de planétologues de l'ESA dirigée par l'Allemand Gerhard Neukum à proposer une séquence en cinq épisodes volcaniques :

- épisode volcanique majeur de l'Hespérien il y a environ 3,5 milliards d'années,

- regain de volcanisme il y a environ 1,5 milliards d'années, puis entre 800 et 400 millions d'années avant le présent,

- épisodes volcaniques récents d'intensité rapidement décroissante il y a environ 200 et 100 millions d'années.

Ces datations reposent sur l'évaluation du taux de cratérisation des coulées de lave correspondantes, qui semble recoupée par les observations indirectes sur le moyen terme mais contredites par les observations directes à court terme déduites de la fréquence des impacts récents observés sur plus de dix ans par les sondes satellisées autour de Mars, la principale difficulté de ce type de datation étant d'évaluer les biais statistiques introduits par la différence notable d'ordres de grandeur entre les surfaces anciennes (âgées de plus 2 milliards d'années), qui représentent une fraction importante de la surface de Mars, et les surfaces les plus récentes (âgées de moins de 200 millions d'années), qui sont comparativement extrêmement réduites.

Par ailleurs, si la fréquence des impacts récents relevée par les sondes satellisées autour de Mars semble suggérer un taux de cratérisation plus élevé que celui habituellement retenu pour dater les formations martiennes (ce qui conduirait à devoir « rajeunir » toutes ces datations), il semblerait plutôt que, sur le long terme, ce taux de cratérisation ait au contraire été divisé par trois depuis 3 milliards d'années, ce qui tendrait à « vieillir » les datations martiennes, et ce d'autant plus qu'elles sont relatives à des phénomènes récents.

Le tableau ci-dessous présente une synthèse synoptique des principaux volcans martiens et de la datation de leur formation lorsqu'elle a pu être déterminée à l'aide du taux de cratérisation relevé sur leurs différentes surfaces ; ces dates, lorsqu'elles sont estimées, se rapportent aux plus anciens terrains identifiés à la surface de chacun des volcans, ceux-ci s'étant nécessairement formés plus tôt, de sorte qu'il ne peut s'agir que d'une borne inférieure à l'âge de ces volcans — ce que traduit le signe « ≥ » :

| Volcan | Type | Coordonnées | Altitude | Âge | Localisation |

| Alba Mons | Bouclier | 40,5° N et 250,4° E | ~ 6 600 m | ≥ 3,50 Ga | Marge nord-ouest du renflement de Tharsis. |

| Uranius Tholus | Tholus | 26,1° N et 262,3° E | ~ 4 500 m | ≥ 4,04 Ga | Groupe d'Uranius, nord du renflement de Tharsis. |

| Ceraunius Tholus | Tholus | 24,0° N et 262,6° E | ~ 8 250 m | ≥ 3,75 Ga | |

| Uranius Patera | Patera | 26,0° N et 267,0° E | ~ 6 500 m | ≥ 3,70 Ga | |

| Olympus Mons | Bouclier | 18,4° N et 226,0° E | 21 229 m | ≥ 3,83 Ga | Point culminant de Mars, ouest du renflement de Tharsis. |

| Tharsis Tholus | Tholus | 13,4° N et 269,2° E | ~ 8 750 m | ≥ 3,71 Ga | Volcan isolé au centre du renflement de Tharsis. |

| Jovis Tholus | Tholus | 18,2° N et 242,5° E | ~ 3 000 m | ≥ 3,70 Ga | Nord-ouest du renflement de Tharsis. |

| Ulysses Tholus | Tholus | 2,9° N et 239,4° E | ~ 5 500 m | ≥ 3,92 Ga | Ouest du renflement de Tharsis. |

| Biblis Tholus | Tholus | 2,7° N et 235,4° E | ~ 7 000 m | ≥ 3,68 Ga | |

| Ascraeus Mons | Bouclier | 11,8° N et 255,5° E | 18 225 m | ≥ 3,60 Ga | Tharsis Montes, centre du renflement de Tharsis. |

| Pavonis Mons | Bouclier | 0,8° N et 246,6° E | 14 058 m | ≥ 3,56 Ga | |

| Arsia Mons | Bouclier | 8,4° S et 238,9° E | 17 761 m | ≥ 3,54 Ga | |

| Apollinaris Mons | Stratovolcan | 9,3° S et 174,4° E | ~ 3 250 m | ≥ 3,81 Ga | Volcan isolé à l'extrême sud-est d'Elysium Planitia. |

| Elysium Mons | Gris | 24,8° N et 146,9° E | 14 028 m | ≥ 3,65 Ga | Groupe principal au nord-ouest d'Elysium Planitia. |

| Hecates Tholus | Gris | 32,1° N et 150,2° E | ~ 4 500 m | ≥ 3,40 Ga | |

| Albor Tholus | Gris | 18,8° N et 150,4° E | ~ 3 750 m | ≥ 2,16 Ga | |

| Syrtis Major | Fissure | 7,9° N et 67,9° E | ~ 2 000 m | ≥ 3,75 Ga | Plateau de Syrtis Major Planum. |

| Tyrrhena Patera | Fissure | 21,1° S et 106,5° E | ~ 3 000 m | ≥ 3,98 Ga | Centre ouest d'Hesperia Planum. |

| Hadriacus Mons | Bouclier | 32,1° S et 91,8° E | ~ -250 m | ≥ 3,90 Ga | Aux confins d'Hellas Planitia et d'Hesperia Planum. |

| Amphitrites Patera | Bouclier | 58,7° S et 60,9° E | ~ 1 700 m | ≥ 3,75 Ga | Malea Planum, au sud-ouest d'Hellas Planitia. |

| Peneus Patera | Bouclier | 57,8° S et 52,5° E | ~ 1 000 m | n. d. | |

| Malea Patera | Bouclier | 63,4° S et 51,9°& E | ~ 0 m | n. d. | |

| Pityusa Patera | Bouclier | 66,8° S et 36,9°& E | ~ 2 000 m | n. d. | |

| Identification et âge des principaux volcans martiens. | |||||

En libérant d'importantes quantités de dioxyde de soufre SO2 dans l'atmosphère de Mars, l'activité volcanique soutenue de l'Hespérien serait à l'origine des sulfates hydratés, notamment de la kiesérite MgSO4•H2O et du gypse CaSO4•2H2O, qu'on retrouve dans les dépôts sédimentaires de cette époque, et qui sont à l'origine du nom — le « Theiikien » — de l'éon stratigraphique correspondant à l'Hespérien.