Zoé (biologie) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

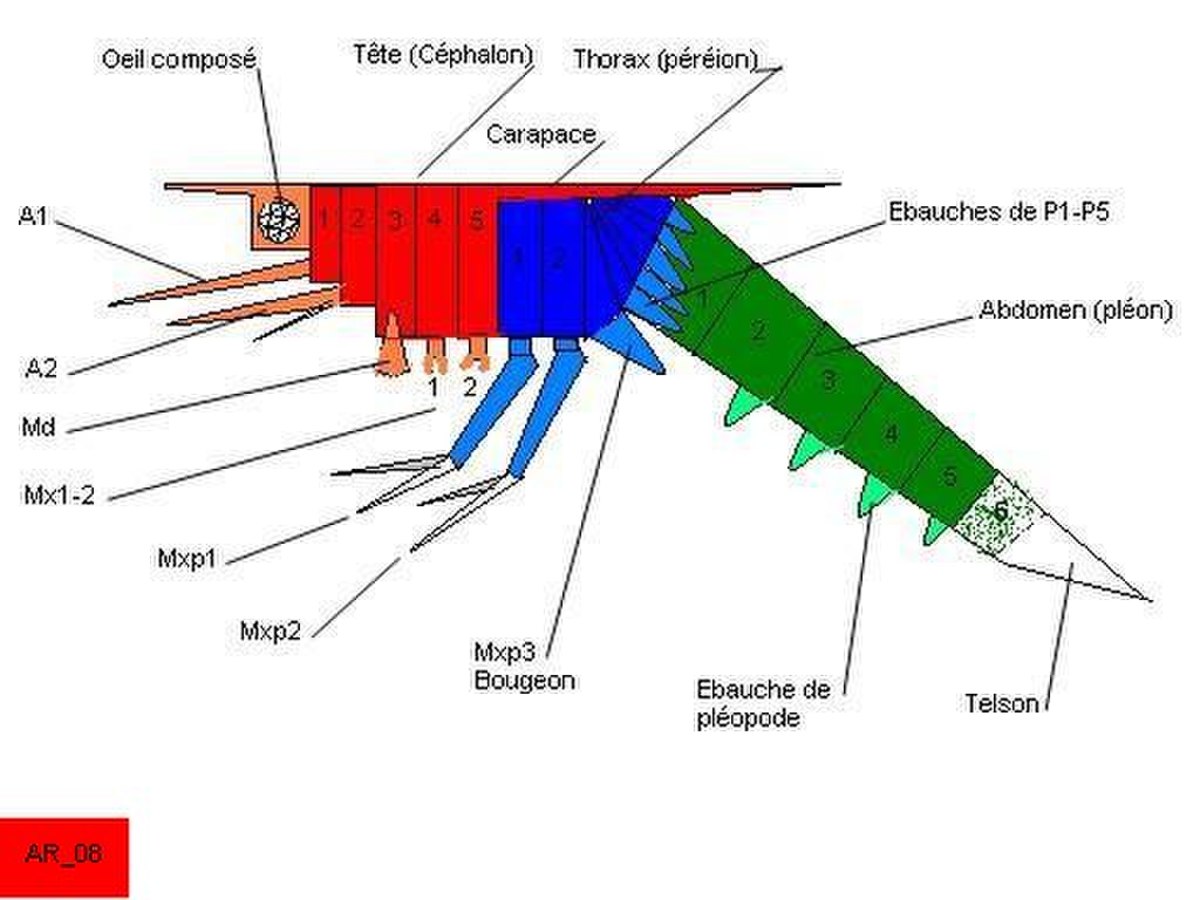

Sens premier de zoé

Initialement zoé désigne donc une forme larvaire de crabes. C’est un organisme planctonique dont la tête (céphalon) porte des yeux composés pairs et cinq paires d’appendices fonctionnels (antennules, antennes, mandibules, maxillules et maxilles) dont la forme est cependant bien différente de celle des appendices des adultes. Cette tête émet vers l’arrière une carapace qui recouvre le thorax et porte une épine antérieure (rostrale), une épine dorsale et, généralement, deux épines latérales. Le thorax (péréion) ne possède que deux paires d’appendices fonctionnels, le premier et le second maxillipède, qui sont biramés et dont la rame externe (exopodite) est munie de soies plumeuses, natatoires. Cette larve zoé a donc une locomotion thoracique. Les autres appendices thoraciques (du troisième maxillipède à la cinquième patte marcheuse) sont à l’état de bourgeons immobiles et les métamères correspondants très courts. L’abdomen (pléon) allongé, est constitué de 5 métamères individualisés, dépourvus d’appendices fonctionnels, le sixième est encore soudé au telson équipé de fortes épines.

.

Cette larve mue plusieurs fois en se modifiant progressivement (les bourgeons des appendices thoraciques et abdominaux s’allongent notamment) mais conserve la même allure générale.Les pattes marcheuses ne portent jamais d’exopodites. On appelle stade la forme larvaire comprise entre deux mues. Ces stades sont numérotés souvent à l’aide d’un chiffre romain : zoé I, zoé II etc. L’ensemble des stades du même type constitue une phase : on parle donc de la phase zoé.

Chez les crabes notamment la première zoé (zoé I) est précédée par une prézoé. Cette larve, revêtue d’une enveloppe cuticulaire bien différente de la zoé n’est cependant qu’une forme éphémère qui mue dans les minutes (moins de 1 minute à 47 minutes) qui suivent l’éclosion et passe souvent inaperçue.

Biologie

Les larves zoé sont des organismes planctoniques. Elles se nourrissent d’algues unicellulaires et d’animalcules, également planctoniques (« planctorophie »). Les algues seules sont généralement insuffisantes pour assurer leur développement qui nécessite un apport d’origine animale. Dans les élevages artificiels les larves nauplius d’Artemia salina leur sont généralement fournies. Le grand développement de l’abdomen, alors que l’organogenèse de la partie postérieure du thorax est mise en attente, peut sembler surprenante. Elle doit présenter un avantage sélectif dans le milieu planctonique.

L’abdomen, fortement musculeux, terminé par un telson élargi, particulièrement chez les crevettes Caridea, provoque, lors d’une brusque contraction, un mouvement de recul susceptible de permettre d’échapper à un prédateur. Par ailleurs, l’abdomen et le telson rabattus contre la face ventrale du céphalothorax peuvent entraîner et maintenir des proies au contact de la région buccale et même participer, par des mouvements d’extension, à leur dilacération. Enfin, l’abdomen et le telson, particulièrement chez les zoés de brachyoures, constituent un organe de toilettage qui débarrasse les appendices des éléments qui y adhèrent. La présence des épines constitue également un élément dissuasif vis-à-vis des prédateurs.

Les moyens de locomotion des zoés sont limités et elles paraissent prisonnières de la masse d’eau dans laquelle elles vivent. Cependant, grâce à des migrations verticales de faible amplitude (quelques mètres) elles peuvent bénéficier de courants de directions diverses et ainsi rester dans des régions aux caractéristiques compatibles avec leur développement et la vie des adultes. Un exemple classique est représenté par les zones estuariennes où les premiers stades zoé vivant en surface sont entraînés vers le large, alors que les stades plus avancés, se rapprochant du fond, sont transportés par le courant vers la partie amont.