Abbatiale de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Autour de l'abbatiale

Autour de l'abbatiale, on trouve les anciennes parties de l'abbaye. Le jardin médiéval, aussi connu sous le nom de « jardin des simples », se compose de trois espaces entre l'abbatiale et la rivière Boulogne : le jardin du cloître, le cimetière-verger et le jardin médicinal.

Le prieuré est un bâtiment construit en continuité de la façade de l'abbatiale. Il est bâti sur le site de l'ancien monastère incendié par les Normands en 847. Six moines occupent celui-ci et le relèvent de ses ruines. Le prieuré est en mauvais état et subit une restauration en 1762. Au cours de la Révolution française, le bâtiment prieural est vendu comme bien public suite à la confiscation des biens nationaux le 8 novembre 1791 pour la somme de 10 000 francs. En 1993, le bâtiment est acheté par la municipalité et est dorénavant occupé par l'office du tourisme de la commune.

L'édifice

L'abbatiale est globalement de style carolingien. Des modifications au cours du temps lui ont apporté des éléments provenant d'autres styles, notamment le style roman. L'édifice a aussi subi des modifications de son aspect visuel, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'édifice.

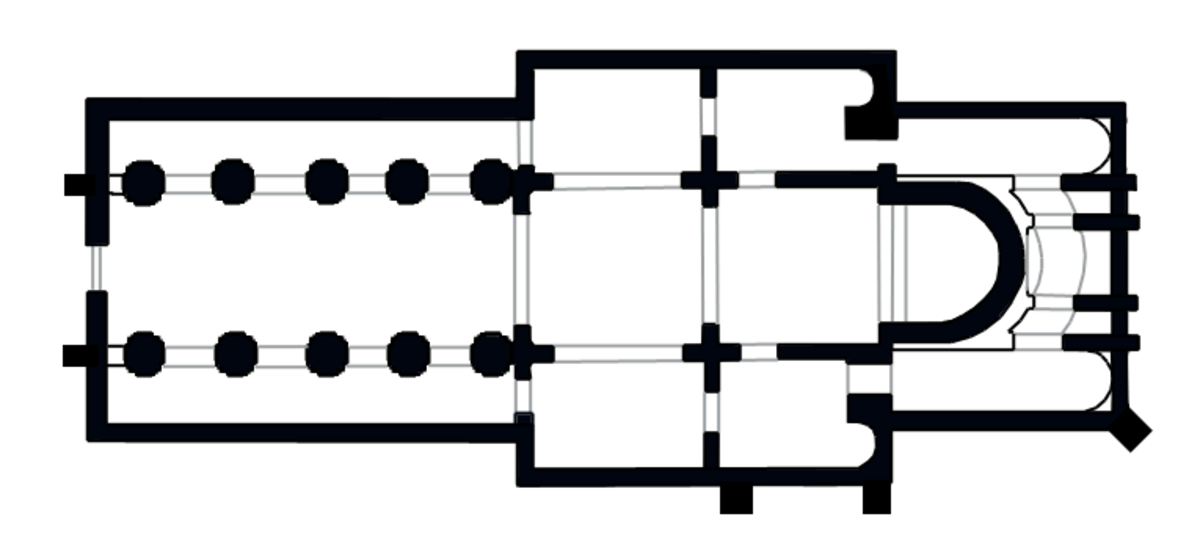

Description de l'architecture

La nef actuelle a été reconstruite après 847, la première église datant de 815 ayant été ruinée par les Normands. Elle comporte quatre travées, tandis que l'ancienne en comptait six. Au niveau du pilier le plus proche du chœur, on distingue encore une amorce d'arc, reste d'un des quatorze piliers primitifs. Les dix piliers actuels sont cruciformes et constitués d'une alternance de pierre et de briques accouplées. À l'origine, ces piliers étaient plus légers avant de subir un renforcement. Les arcs datent de l'époque carolingienne. Ils sont aussi caractéristiques du style par l'emploi du motif alternant tuffeau et brique. Renforcés entre le IXe siècle et le XIIe siècle par des arcs romans, les murs sont cependant arasés pour des questions de sécurité lorsque la bâtisse remplit la fonction de marché aux poulets. On peut tout de même apercevoir la base des percements des fenêtres supprimées.

Le déambulatoire est la partie qui a subi le plus de dommages au fil du temps. À l'origine, il était constitué de trois absidioles remplacées après leur destruction par un mur droit au niveau du chevet. C'est là qu'on trouvait la fenestella, seule ouverture, voulue petite pour qu'elle puisse être facilement obturée en cas de danger, et qui permettait aux pèlerins de voir et toucher les reliques. Ce déambulatoire compte parmi les premiers réalisés en Occident pour écouler le flux des pèlerins.

La crypte, aussi dénommée « confession », se situe au niveau du chœur de l'abbatiale. C'est l'endroit où est entreposé le sarcophage de Saint Philibert. C'est l'abbé Hibold qui ordonne en 836 l'érection des murs de la crypte pour protéger le tombeau des pèlerins. Ceux-ci font de la crypte un lieu semi-enterré. En 847, la crypte est totalement murée pour éviter la profanation du tombeau par les Vikings.

| La crypte vue du chœur. |

Monuments funéraires

Le sarcophage de saint Philibert, situé dans la crypte, est de style mérovingien. Façonné vers la fin du VIIe siècle, il est constitué d'un seul bloc de granit bleu taillé dans les carrières pyrénéennes de Saint-Béat. Il est orné de deux croix mérovingiennes, une à chaque extrémité, et mesure 2,05 mètres de longueur pour 0,7 mètre de hauteur. Le saint, inhumé en 686 à Noirmoutier, est exhumé en 836 puis transporté en quatre jours sur un brancard à dos d'hommes jusqu'à Déas. Il retrouve alors sa place dans son sarcophage. Il est ensuite entouré d'une confession pour le protéger des dommages qu'auraient pu lui causer les pèlerins trop pressants. Après le départ des reliques pour Tournus, le sarcophage reste vide. Enterré dans la crypte, il ne sera retrouvé qu'à l'occasion de fouilles en 1865.

On compte deux autres monuments funéraires dans l'abbatiale. La dalle funéraire de Guntarius recouvre le tombeau d'un moine inhumé dans le chœur entre les IXe et Xe siècles. La pierre tombale de Guillaume Chupin, quant à elle, date de 1440 lorsque ce prêtre fait graver une pierre sous laquelle il espère être enterré. Mais pour cela, il aurait fallu qu'il soit nommé recteur de la paroisse, ainsi qu'il l'avait fait graver par avance, nomination qu'il n'obtint pas. À sa mort en 1449, il ne fût donc pas inhumé sous cette pierre (les emplacements prévus pour les année, mois et jour ne sont pas gravés) qui, à compter de 1663, a servi de table de l'autel majeur (la pierre a été endommagée à cette occasion).

Ornementation

Les vitraux sont relativement récents. En effet, ils ont été réalisés au moment de la remise au culte de l'abbatiale en 1936 et sont l'œuvre du maître-verrier Jacques Grüber. Cependant, ces vitraux reprennent le style et les techniques moyenâgeuses. Le vitrail au-dessus du maître-autel représente saint Philibert la main droite levée en un geste de bénédiction et la barque transportant son sarcophage depuis le monastère de Noirmoutier. Dans la partie basse du vitrail, deux moines soutiennent la châsse, tandis qu'un troisième, mains jointes, a la tête tournée vers l'assistance, comme pour inciter à la prière. Dans le déambulatoire se trouve le second vitrail, une représentation de sainte Anne, dont les moines philibertins ont importé le culte dans la région depuis l'Irlande.

Un ex-voto est gravé sous l'autel majeur directement dans la pierre de tuffeau. Il signifie « Aux ides de juin, dédicace au Dieu sauveur. » Il est interprété soit comme une dédicace de l'église, soit comme l'ex-voto d'un pèlerin reconnaissant (cette dernière hypothèse semble affaiblie par le fait qu'il n'y a pas d'autre ex-voto).

Quelques statues sont disposées dans l'abbatiale. Il y a une statue en bois représentant saint Philibert, une statue en bois polychrome de la Vierge à l'enfant ainsi que la statue de sainte Anne et de la vierge. Ces deux statues proviennent de la chapelle du manoir de l'Hommelais dans cette même commune.

Le tableau de la Déploration du Christ est exposé dans l'abbatiale. Il appartenait autrefois au manoir de l'Hommelais dans la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Ce tableau, dégradé par les républicains lors de la guerre de Vendée, a été depuis restauré.

L'abbatiale compte plusieurs vasques. Cinq bénitiers identiques sont retrouvés au cours des fouilles, deux étant encore en place. Ils datent des XIIe ‑ XIIIe siècles av. J.-C. et sont ornés de visages sculptés qui ont été érodés au fil du temps. Les fonts baptismaux, quant à eux, sont la preuve de la fonction d'église paroissiale tenue par l'abbaye après le retour des moines au XIe siècle. Ils ont la particularité de disposer de deux cuves, une pour l'eau bénite, l'autre pour les baptêmes. Enfin, le lavabo est à l'origine destiné aux pèlerins qui s'y purifiaient avant de se recueillir devant les reliques de saint Philibert, respectant ainsi un usage du Moyen Âge. La position anormalement élevée du lavabo date des fouilles de 1900, le niveau du sol ayant été rabaissé d'un mètre à cette occasion.

Une clef a été retrouvée dans la crypte, elle date de l'époque carolingienne. Sa poignée reprend le dessin de la nef.