Aldéhyde - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Formation

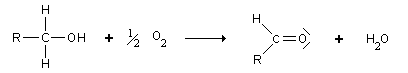

Par oxydation des alcools

On obtient les aldéhydes par oxydation d'alcools primaires et des cétones par oxydation d'alcools secondaires (l'alcool tertiaire ne peut s'oxyder que dans conditions extrêmes, on le considère souvent comme ne pouvant pas être oxydé).

Cette oxydation met donc en jeu le couple rédox:

Cependant, les aldéhydes sont encore de bons réducteurs. Ils s'oxydent donc très facilement en acides carboxyliques:

Il y a même un cas pour lequel la réaction continue : le méthanol. Il s'oxyde d'abord en méthanal, puis en acide méthanoïque, et enfin en dioxyde de carbone.

Oxydation industrielle

- oxydation par O2 de l'air

On peut utiliser comme catalyseur Fe2O3 ou MnO3 à 400 °C, ou un catalyseur à base d'argent vers 600 °C.

- Déshydrogénation catalytique des alcools primaires

L'alcool est gazeux. On utilise comme catalyseur CuO vers 400 à 500 °C, Ag, Cu vers 300 °C, ZnO ou encore ZrO vers 300 à 400 °C.

- Procédé de Wacker-Hœchst

Oxydation chimique

Il faut utiliser un oxydant "doux", sous des conditions opératoires strictes, afin d'éviter la seconde oxydation. On utilise en général un dérivé du chrome VI dans des proportions stœchiométriques. Il y a 2 méthodes historiques :

- Pour les aldéhydes ayant une chaîne carbonée courte, et qui sont donc par conséquent plus volatiles, on utilise le dichromate de potassium K2Cr2O7, en milieu acide, à température supérieure de la température d'ébullition de l'aldéhyde, ce qui permet son extraction après formation.

- Pour les autres aldéhydes, on utilise le réactif de Sarett, composé de trioxyde de Chrome VI CrO3 dans la pyridine, à basse température (0 °C).

Cependant la pyridine et les composés à base de chrome sont très toxiques, et ne peuvent plus être utilisés. D'autre méthodes ont été développées :

- Le PCC et PDC, toujours à base de chrome, mais dans des quantités moins importantes;

- Les méthodes au DMSO activé (dont l' oxydation de Swern );

- Periodates ( réactifs de Dess- Martin, IBX ).

Par ozonolyse des alcènes

Des aldéhydes peuvent être obtenus par ozonolyse d'alcènes. Il est important d'utiliser un additif réducteur au cours de la réactions, comme un sulfure (classiquement le diméthylsulfure) ou une phosphine (la triphénylphosphine, moins odorante que les composés soufrés), afin de piéger les sous produits oxydants (eau oxygénée). Dans le cas contraire, une suroxydation de l'aldéhyde en acide carboxylique est observée.

Tests de reconnaissance

Pour mettre en évidence la présence d'aldéhyde, on peut faire un test de reconnaissance :

- Addition de composés de type Z-NH2 (amine): formation d'un précipité.

- Le test à la liqueur de Fehling, qui prend une couleur rouge brique à chaud en présence d'aldéhyde.

- Le test dit du "miroir d'argent", utilisant le réactif de Tollens, aboutissant à la création d'un dépôt d'argent solide.

- Le test au réactif de Schiff, qui à froid, colore la solution en rose.

Mais ces méthodes utilisant des réactions chimiques avec l'aldéhyde le détruisent. On utilise maintenant plus volontiers les méthodes de spectrométrie (RMN et infrarouge) permettant de détecter cette fonction sans destruction de l'échantillon.